(はじめに)

現在、中小機構北陸本部で事業承継コーディネーターをしております。

金融機関や商工会議所などに対して、事業承継支援をさせて頂いております。

事業承継支援は、地域の雇用を守ることを第一の目的としております。

早期に財産権と経営権を後継者に移行させる段取りをつけ、スムーズな事業承継をすることにより、地域の雇用を防衛します。

(事業承継支援は金融機関の本業)

金融機関で働く皆様の中には、「事業承継」は仕事ではないと考えている方もいます。

事業承継=相続という連想をしており、事業承継支援=税理士や弁護士やM&Aセンターの仕事と考えているからでしょう。

事実、行員の皆様が相続税や遺言の相談に乗った場合、税理士資格等がない場合、コンプライアンス違反となる恐れがありますので、そういう意味では正しいのかもしれません。

士業団体ではない金融機関が取り組む「事業承継支援」とは、貸金の返済の担い手が育つ、言い換えるならば、事業が続くような環境整備を行うことにあります。

事業承継を「貸金の返済の担い手承継」と定義すれば、貸金のある先について、すべて事業承継支援の対象先となります。

(事業承継支援は、究極のリレーションシップバンキング)

行員の皆様が事業承継支援の本質を理解し、支援に乗り出す時、壁にぶつかります。

とくに事業承継を意識していない小規模の経営者に対し、「事業承継」の必要性を説くとき、ネガティブな反応があるかもしれません。

「余計なお世話」だと。

この反応は、お客様が事業承継の必要性に気づいていない状態であり、この状態から「ありがとう」という反応に変えていくことを「コンサルティング」といいます。

お客様からの質問を答えるのは、単なる指導であり、金融機関に求められているのは、支援でありコンサルティングです。

お客様が事業承継の必要性に全く気付いていない状態から、どうアドバイスし提案していくか。

事業承継の「潜在ニーズ」を掘り起こすというのではなく、貸金のあるすべてのお客様が対象であるという意識をもって、事業承継支援に取り組んでいくことが大切かと思います。

金沢会計人 のすべての投稿

過去の強みが将来の弱みとなる 帝王学最終回

先日、気になることがあって、私の「かかりつけ医」(私が勝手にそう思っている)に診て頂きました。

的確な判断ですぐに解決いたしました。

去り際、先生に「助かりました。ありがとうございます」と感謝を伝えました。。。

4.医療の本質

医療の目的とは何か。

私見ながら、医療とは人を幸せにすることだと思う。

日本理化学工業の大山会長曰く、人間の幸せは4つしかないと喝破している。

1.人に愛されること

2.人に褒められること

3.人の役に立つこと

4.人に必要とされること

この4つのうち3つ(2~4)は、仕事を通じて得ることができる。

5.日本と欧米の仕事観

日本では、働くことを「傍を楽にする」と考える。

日本書紀によれば、伊勢神宮の天照大御神(あまてらすおおみかみ)が自ら畑仕事をし、機(はた)を織って働いたとある。

神様自身が働いている。

労働とは人に喜ばれること。

仕事をすることを善と考えている。

これは日本の文化だと思う。

一方、欧米の仕事観は、仕事とは厳しくて嫌なもの。

旧約聖書によれば、神様が人間に罰を与えて働かせたとある。

したがって、7日目には安息の日曜日があると言われる。

欧米では、労働とは契約。

会社という職場で働くとき、使用人と労働者という関係となり、双方、労使協定というものを結ぶ。

おわりに

日本も最近、権利を主張している方が増加している。

労使関係という欧米の考えが定着してきたと言えるのではないだろうか。

幸せのほとんどは、働くことで実現できる。

仕事があって幸せだ。。。

過去の強みが将来の弱みとなる 帝王学その3

新緑の季節。

風が心地よいです。

週末はゴルフをするなど外に出ていました。。。

3.外交を医療の代替とできるか

外交手段を軍備で行うことの是非ついては議論も多い。事実、北朝鮮や中国では、軍備を拡張している。

ミサイルに変わる外交手段はないか。キューバの取り組みがヒントとなる。

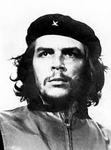

キューバの革命家チェ・ゲバラは医師であった。彼の医療を通じて社会貢献したいという思いは、今も脈々と受け継がれている。

1986年、チェルノブイリ原発事故の際、キューバは、ウクライナに対して医療救援を実施した。しかも、キューバ国内が経済危機にあるなかで。

また、キューバは、2005年のパキスタンの地震の時、チモールの災害やインドネシアの台風、四川省大地震でも医師団を送っている。この行動は、世界から尊敬されている。これはミサイルの抑止力よりも強大な力を持つ。

蛇足ながら、東日本大震災の発生時、キューバは日本に支援を申し入れたが、日本は拒否している。2005年、ハリケーン・カトリーナで被害を受けたアメリカが医師団の受け入れを拒否したの同様に。

今後、日本の外交の柱を医療とする国家戦略を立案するのも一考に値する。

過去の強みが将来の弱みとなる 帝王学その2

昨日の5月5日で、42歳となりました。。。

関係各位のお祝いを頂戴し、厄のおそれが薄らいでいくとされる年となります。

皆様の支えでなんとか生きております。。。

さて、前回の続きです。

2.国民皆保険制度の永続について

現在の国民皆保険制度は永続に続くだろうか。

この制度が出来たのは1960年代。

人口が増え続け、成長時代の制度設計となっている。

経済が右肩上がりの時に創った制度をこの成熟期に同じような発想で適用している。

厚生労働省は診療報酬の単価をコントロールしている。

収益は統制経済、費用は自由経済となっている。

統制経済の弊害として、診療報酬には、地域差、技術、習熟度が全く反映されていない。

自由経済では考えられない状況となっている。官僚は、商売を知らない。このようなおかしな状況は続かない。

国家公務員の戦略は、結果の平等を常に追求している。

これからの国家運営は、民間人の戦略思考が求められている。

蛇足ながら。。。

厚生労働省の前身は、内務省である。

警察の役割も担い、基本的には性悪説の観点から、国民を指導している。国民は無知であり、指導すべき存在。

「投薬」という言葉は、薬を投げると書く。こういった時代背景を知ると、その言葉の意味合いがよく理解できる。

(続)

過去の強みが将来の弱みとなる 帝王学その1

GW。。。家にいて仕事しています。

何処に行っても自己実現は、私にとっては仕事です。。。

先日、帝王学として、先を考えるポイントをご教授頂き、まとめました。

1.過去の強みが未来の弱み

歴史を振り返るならば、過去の強みが未来の弱みになることがある。なぜか。制度を作った当初の状況を人間は守ろうとし、変えることができないからだ。

国家が成立する条件とは何だろうか。国家の官僚組織が参考になる。歴史的に優先順位は以下のとおりとなる。

①食糧(農林水産省)

②教育(文部省)

③医療・福祉(厚生労働省)

食糧を確保することが最優先となる。次に、教育はインドの狼に育てられた例にもあるように、国家の一大事となる。そして、医療・福祉が続く。

国家が永続するには、常に座標軸を持つことが大事である。

(続)

後継社長に必要なもの

(後継社長に必要なもの)

事業承継に携わる中で、親族内外を問わず事業承継がうまくいった後継社長とそうでない社長の共通点があるように感じます。

それは、頭の良い後継者が、良い後継社長とは必ずしも言えないということです。

人格とか徳という言葉ではなく、愚直なことを継続できる資質が必要ではないかと日頃、考えておりました。

(後継社長の十分能力)

後継者には頭の良さではなく、もっと人間の基本的資質が必要だ。

こうした漠然としたものがありましたが、上原春男先生の著書『成長するものだけが生き残る』をパラパラと読んでいて、視界が一気に開かれました。

「雑用こそきちんとこなす「度量」で人は測られる」(126~130頁)に回答がありました。

それは、「やさしさ」です。

人間の能力=IQ(知力)×EQ(忍耐力、行動力、熱意、やさしさで表される人間力)

この「やさしさ」こそが、人間の度量と成長力を測ることができる指標と書かれており、全くその通りと思います。

(将来の成長力を測るある実験)

上原先生は、長年、人のやさしさを見る「実験」を行なっています。

研究や実験で忙しそうにしている学生に、わざと「おなかがすいたから、パンを買ってきてくれないか。」とお使いを頼みます。それに対して学生がどんな反応を示し、将来どのように成長していくかを多数のサンプルから統計を取っています。

学生の反応パターンは以下のとおり。

①「はい。すぐ行ってきます」と二つ返事ですみやかに席を立つ

②「わかりました」とやりかけの仕事をすぐに一段落させてから行く

③「これをしてから行きますから、少し待ってください」と当面の仕事を優先させる

④いかにも気乗りのしない様子で、黙ってしぶしぶ席を立つ

⑤「なんで、私が先生のパンを買いにいかなくてはいけないのですか」と食ってかかり、結局行かない

読者の皆様はどのパターンでしょうか。

この実験を始めた頃の学生は、すでに定年を迎えており、学生の行く末を観察すると、結果として、①と②のようなやさしい反応を見せた学生は、ほとんど成績も伸び、いい仕事に就き、満ち足りた人生を送ったという。

一方、④や⑤のような反応をした人は、仕事を転々としたりして、あまり幸せそうな人生を送っていない。

師匠や上司から頼まれたことは、「Yesかはい」。

愚直に素直に生きる。

「頼まれごとは試されごと。」

これからも挑戦していきたいものです。。。

人生を有効に生きる 最終

桜が開花しました。

春を実感しております。

「人生を有効に生きる」の最終回です。

7.基本という土台

基本を大切にしているか、土台があるか?

行き詰まった時に、基本に立ち返ることで、自分の位置を確認できる。

基本に立ち返ることで、自分を客観視し、それにより弱点を克服できる。

基本という土台があるため、同じ世界で成長し、次の階段を上ることができる。

地道な勉強や仕事をバカにして、手を抜いたりしない。

基本がわかっているから、次の世代を育てることができる。

8.一流を知る感性

身銭を切って、一流のものに触れているか?

身銭を切って、いまの自分には背伸び、贅沢と思えるものに触れている。

一流のものに触れることで、いかに自分がまだ成長しなくてはならないかを実感できる。

負けん気が強く、必ず自分も一流なものに相応しい人間になろうと努力する。

一方で、自分よりすごい人たちがいることを知ることで、謙虚になれる。

芸術や文化に触れたり、PC機器や見につけるものは多少無理しても最先端のものを買う。

中小企業支援元年 「税理士事務所が試されるとき」

中小企業支援元年「税理士事務所が試されるとき」

1.中小企業庁トップからのメッセージ

今年(平成二十四年)、中小企業庁長官である鈴木正徳氏の年頭所感に、我々会計人は、背中に電流が走りました。

その内容は、三点ありました。

第一 東日本大震災からの復興支援。

第二 厳しい内外環境を勝ち抜く自立的な中小企業に対する支援。

第三 来年度に向けた中小企業関連の予算・税制。

2.中小企業支援の担い手

注目すべきは、第二の中小企業に対する支援の担い手に、「税理士事務所」が挙げられていたことにあります。

本文から抜粋

「まず、中小企業の皆様の経営課題がより多様化・複雑化している中で、経営支援の担い手の多様化・活性化の観点から、商工会、中小企業団体中央会、商工会議所を始め、地域金融機関、税理士事務所なども含め、幅広く経営支援機関に対する支援を強化してまいります。」

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/nentouShokan/2012Year.htm

従前より、中小企業支援の担い手は、商工会、中小企業団体中央会、商工会議所です。

ところが、今年、税理士事務所が追加されています。官僚は、言葉の使い方がとても慎重です。国税庁など税理士の所管庁ではない中小企業庁が、中小企業診断士ではなく税理士と明言してきました。

これは、数も多い税理士事務所に中小企業支援の役割を担ってほしいという日本国家のメッセージと捉えることができます。

3.社会からの期待

中企業支援の担い手に税理士事務所を加えたのは、前中小企業庁長官の高原一郎氏と言われています。

社会から期待されている税理士事務所が、従前どおり、記帳や税務申告のみの仕事をしていることがわかれば、中小企業庁は、方針を変えていくだろうと思います。

頼まれごとは試されごと。

これまでもこれからも、お客様を支援し続けようと思います。

人生を有効に生きる 8つの視点 3

2012年第一四半期(1~3月)も終り、第二四半期(4~6月)に突入しました。。。

私の中には、元旦が5つあります。

確定申告と各四半期の初日です。

5つとは。。。

1月1日(元旦・第一四半期初日)

3月15日(確定申告〆日)

4月1日(第二四半期初日)

7月1日(第三四半期初日)

10月1日(最終四半期初日)

5つの元旦で、頭を切り替えています。

いずれにせよ、4月となりました。

寒暖の差が激しい季節でもあります。

皆様もお体ご自愛ください。

さて、今回も、8つのうち、3つの視点を紹介します。

(人生を有効に生きる8つの視点)

4.金銭感覚

コストパフォーマンスを考えている。

勉強の結果、成果とコストが合うかと考えている。

自分のプロフェッショナルな技量や度量を磨くために身銭を切っている。

お金のコストだけでなく、月や年単位で計どのくらい、その勉強に時間を使ったかを把握している。

成果の見えにくい教材やスクールに、ズルズルとお金を払ったりしない。

ときに思い切って勉強に投資する「投資思考」で、生き金の使い方を考える。

5.他人から学ぶ

他人から学ぶ、吸収する力があるか?

人生でメンターといえる人物や、具体的にこうなりたいと思う歴史上の人物がいる。

それらの人たちの言葉や行動から、貪欲に何かを得ようと心がけている。

厳しい上司、うるさい上司から徹底的に学んだり、教えられた経験がある。

テキスト(仕事に関する資料)はボロボロになるまで読み、書き込む。

それらを単なる座学でなく、生きた知恵として身につけている。

6.アウトプットする

インプットだけでなく、アウトプットしているか?

成果を数字で見る仕組みがある。(テストの得点・合否、昇級・昇段など)

アウトプットが評価されるような場面や、具体的な相手の顔が浮かぶ。

人に教えた経験や、マニュアルや教材をつくった経験がある。

人を育てることにより、自らの知識を体系化し、一段高いものにしている。

知識の体系化により自分の立ち位置を確認、次の階段を上ることができる。

「経営とは、事業承継である」

「経営とは、事業承継である」

(要旨)

・経営者の仕事は、後継者を育成すること。

・育成できなければ、大企業への第三者承継(M&A)しかない。

・後継者育成の覚悟が必要です。

・後継者には、経営計画の立案をさせよ。

はじめに~経営者の仕事とは?

「経営者の仕事とは?」と問われ、どうお答えになりますか。

このブログの読者の中には、事業をされている方、会社経営者や役員の他、会計事務所、公的な支援機関、金融機関、コンサルティング会社の方もいらっしゃるでしょう。皆様の頭のなかに、この問いに対する様々な回答が去来しているものと推察いたします。私見ながら、経営者の最も重要な仕事の一つは、「後継者を育てること」だと考えております。

1.事業承継の本質

なぜ、後継者を育てる必要があるのでしょうか。

経営者は、できるだけ事業を継続する義務がありますし、会社の制度も継続を前提としています。経営者が不老不死であれば、事業承継の問題はおこりません。しかしながら、経営者は、人間です。悲しいことに寿命があり、必ず、死んでしまいます。事業は、スタッフ及びその家族、お客様など利害関係者を幸せにするために存在するものです。経営者が亡くなったら、会社もなくなる。こういうことはあってはなりません。経営者は、次の経営者「後継者」を育てる必要があり、覚悟が必要です

2.後継者育成の覚悟

なぜ、後継者を育成するのに、覚悟が必要なのでしょうか。

後継者を育成できない場合、第三者承継(M&A)か廃業しか道はないからです。経営者は、60歳を迎えた時、後継者を育成できなければ、経営力のある上場会社ないしは資本力のある大会社などへ全株譲渡する覚悟が必要です。会社の継続を考えた時、実力のある経営者へ経営をお任せしたほうが、利害関係者が幸せです。頼りないリーダーに委ねると、皆が不幸になります。

事業承継には、4つの出口しかありません。

1.上場 2.親族内か役員への継承 3.第三者承継(M&A)4.廃業

中小企業の経営に携わる方々全員、この選択肢しかないことをご認識頂ければ幸いです。

3、大会社の戦略とM&A

上場会社ないし資本力のある大会社の戦略は、M&Aによる規模拡大と海外戦略が特徴です。事実、M&Aの買収は、上場企業が圧倒的に多いです。また、人口減少が明らかで、市場が縮小する日本の比率をどんどん小さくしており、海外への比重を増やしています。

私見ながら、大会社によるM&Aが活発であるということは、日本の国力の衰退を招く側面もあると考えています。大会社は、その資金力等で、相当手強い。中小企業は、そんな会社と競合することなく、しなやかに生き残っていく必要があります。常日頃、同じ業種の上場企業のIRなどで、どういう戦略を立案しているかよ~く見ておく必要があります。

4.後継者育成のヒント~事業発展計画書の作成

後継者育成には、育成する方には相当の我慢が必要でしょうし、教えられる方は相当の能力や修練も必要です。育成できなれば、大会社へ全株売却する覚悟で臨みますから、毎日が真剣勝負となります。

中小企業は、事業主そのものです。誰よりも会社のことを考え、学習し続けているのも事業主です。

ただ、私の感覚では、経営計画を作成している事業主は、3割。残りの7割の事業主は全く経営計画を作成していません。

後継者育成の方法として、経営計画書を書いて頂くことをお勧めします。

狙いは、

①商売から経営に転換させること。

②会社の経営計画と個人のライフプランを切り離すこと。

今後、経営のプロフェッショナルでなければ生き残ることはできないと思います。

経営計画を作成していない⇒商売をしている(目の前のことだけ)

経営計画を作成している⇒経営をしている(戦略立案できる)