3.辞世の句

吉田松陰先生は人の長所を見出し、その長所を伸長させていきました。

なぜ、人の育成ができたのでしょうか。

私は、人に対する慈愛の心があったからだと思います。

山口県萩市の明倫小学校1年生の第三学期での教室。

毎朝、子供たちは、吉田松陰先生の辞世の句を朗唱します。

「親思うこころにまさる親心 きょうの音ずれ 何ときくらん」

(子供が親を慕う心持ちよりも、親が子を愛する親心は、どれほどまさったものであろう。死ねばならぬ私の便りを知って故郷の両親は、どんなに悲しむだろう)

処刑直前のある日、獄中で両親に永久の別れを告げるべく、辞世の句を書き残しました。

享年30歳という早すぎる自分の死の知らせを聞いて、両親がどれだけ悲しむだろうかと想っています。

松陰先生から、慈愛の心と「優しくなければ他人の長所を見つけることはできない」という人の育成の鉄則を学習させて頂きました。

(終わり)

金沢会計人 のすべての投稿

「優しくなければ他人の長所を見つけることはできない~同志としての美点凝視」

2.同志としての美点凝視

人の悲しい習性として、人の欠点ばかりが目につきます。

いくら注意したところで、性癖は簡単には修正できません。

なぜなら、人は自分の意思のみで動き、指示命令で人は動かないからです。

長所を見つけ伸ばしてやれば、人は育ちます。

しかしながら、他人の長所を見つけるのは難しいことです。

いかに、美点凝視できるか、吉田松陰先生の姿勢を参考にしてみます。

「教授は能(あた)はざるも、君等と共に講究せん」。

(私は教授などはできないが、君たちとともに学習していこう!)

教師と生徒としてではなく、共に学ぶ同志としての関係として、彼らの強みや長所を見つけ出し、そこを褒めることで人を伸ばそうとしました。

経営者一人では何もできません。

世の中を変えるには、同志が必要です。

「仁愛ならざれば群する能はず、群する能はざれば物に勝たず、物に勝たざれば養足らず」

(仁愛の人でなければ仲間をつくることができない。

仲間をつくれなければ物事に勝つことができない。

物事に勝てなければ満足に成長していくことはできない。)

「優しくなければ他人の長所を見つけることはできない~ある小学校の朗唱」

「優しくなければ他人の長所を見つけることはできない~ある小学校の朗唱」

私たち会計事務所は、毎月、お客様に出向き、正確な月次データに基づいてお客様の経営成績を解説し、決算対策と納税予測をしております。

毎月の訪問のなかで、我々プロフェッショナルスタッフは、経営者の方と話をします。

聴けば、ほとんどの経営者は、人の問題で悩んでおります。

「人の育て方」の方向性の一つとして、吉田松陰先生の言葉が参考になるのではないでしょうか。

今週よりシリーズで書きたいと思います。

1.ある小学校の朗唱

山口県萩市の明倫小学校では、毎朝、吉田松陰先生の言葉を素読しています。

例えば、3年生三学期は、「長所を伸ばしていこう!」という趣旨の言葉を朗唱します。

「人賢愚(ひとけんぐ)有りと雖(いえど)も 各々一二(おのおのいちに)の才能なきはなし 湊合(そうごう)して大成する時は必ず全備(ぜんび)する所あらん」

(人にはそれぞれ能力に違いはあるけれども、誰も一つや二つの長所を持っているものである。

その長所を伸ばせば、必ず立派な人になれるであろう。)

毎朝、明倫小学校の3年生は、3学期中、人はそれぞれ長所があり、それを伸ばしていこうと毎朝、繰り返し、繰り返し、朗唱しています。

含蓄ある素読は、素晴らしい教育だと思います。

(続く)

ブランドの起源と本質

先日、北國銀行の会で、藤巻幸夫氏の話を拝聴致しました。

講演会のタイトルは、『全ては顧客視点 いかに考え、いかに行動するか』

(ブランドの起源)

「ブランド」とは、放牧されている家畜の焼き印から生まれた言葉であり、中世の北欧民族の言葉「brander」(焼き印を押す人)から派生したと言われています。

牧畜家は、自分の家畜であるという所有の印として、家畜に焼き印を押していました。

家畜の焼き印を見れば誰の所有なのかがすぐに分かるからです。

このように、「ブランド」は、誰にとっても分かり易い識別するという意味があります。

(ブランドの三要素)

藤巻幸夫氏は、ブランド作りには、次の3要素が不可欠といいます。

自社のサービスや商品には、ヒストリー(歴史)、ストーリー(物語)、フィロソフィー(哲学)の3つが表現されていないと、ブランドとは言えません。

・ヒストリー(歴史)

革新を繰り返す歴史。売れない時代にも負けないことによって刻み込まれた時間

・ストーリー(物語)

挑戦と挫折そして成功の物語。商品やサービスが生まれてきた背景

・フィロソフィー(哲学)

なぜ、作続けるか提供し続けるかという哲学

ストーリー・ヒストリー・フィロソフィーの3つが表現されたとき、この商品やサービスでなければならない、代替がきかないことになります。

TKC北陸会企業防衛制度推進について

今年の7月、TKC北陸会企業防衛制度推進委員長に就任させていただきました。

就任の挨拶文を抜粋させて頂きます。

「TKC北陸会企業防衛制度推進委員長就任にあたり」

今年3月11日に発生しました東日本大震災におきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災地の方々に対し心からお見舞い申し上げ、一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

これからの日本の復興にあたり、堤防などのハードウェアはもちろん大事なことですが、「逃げる知恵」という社会的ソフトウェアを大切にしないといけないと感じております。その知恵とは、戦前の「修身」の教科書に記載されていた、津波の襲来を村人に知らせるため、自分の畑の稲わらに火を放ち、警報を発して、村人の危機を救った人情庄屋の話です。20兆円出せば、災害は修復できますが、大事な人の命はかえってきません。

今回の震災で、「想定外」という言葉を発すれば、免責されるような風潮がございますが、中小企業の経営者は、「想定外」を「想定内」にするリスクマネジメントの断行が必要です。

TKC北陸会は、これまでもこれからも「企業防衛制度導入の8原則」に則り、関与先に保険指導を推進していき、大事な従業員を守っていきます。

平成23年(2011年)~平成26年(2014年)

TKC北陸会 企業防衛委員会スローガン

「挑戦しよう! 全関与先 完全防衛!一人の百歩より百人の一歩」

(TKC企業防衛制度導入の8原則の実践)

【第1原則】 肉親の一人としての助言・指導

関与先の防衛問題を、関与先の経営者の肉親の一人として、親身になって解決してやるのだ、との純粋かつ崇高な使命感から助言指導すること。

【第2原則】 純粋かつ断固たる指導者の態度

先生は相手側の妄想、思惑、風当りを考え、及び腰で説得する、との態度を絶対的に避け得ていること。

【第3原則】 会計税務・経営の指導者の態度

先生は保険会社の外務員でもなければ、保険会社の代弁者でもない。会計税務の専門家であり、経営の指導者である。ただ、資本制社会の制度としての保険の1種類を最も有利に関与先のために活用せんとするだけだ、との態度を絶対に堅持すること。

【第4原則】 満腹作戦の実施

なまじ遠慮してとりあえず少額で、その内にまた増額すれば良いからなどという態度は取らせるべきではありません。

【第5原則】適正額算出による指導

関与先企業における保険適正額を予め算出して指導に当ること。

【第6原則】議事録の作成

先生は保険加入説得の時点で、関与先に対し、保険契約成立と同時に法的に有効な議事録作成のアフターサービスを実施する旨を、厳然と伝えておくこと。

【第7原則】会計人としての保険指導

先生は保険会社の外務員ではなく、保険契約指導の会計人なのですから、いささかでも勧誘的な感触を関与先に与えない様、厳然たる指導者的態度を崩さず、堂々と胸を張って行動すること。

【第8原則】関与先企業に最も有利な保険の指導

関与先企業に保険契約を指導する場合には、常にその時点で、関与先に最も適切有利なものに的をしぼり、それ以外は薦めない態度を堅持すること。

薬局事業と消費税

中小機構北陸支部で窓口相談を担当しております。

下記の問題と回答は、ある日の相談を簡易的にまとめたものです。。。

「薬局事業と消費税」につき、考えてみました。

≪質問≫

薬局事業を営んでおります。

事業の今後の展開につき、消費税の増税がどのように関わっていくか、ご教示願いたい。

≪回答≫

1.医療費と消費税

まず、医療費には消費税がかかっておりません。

1989年消費税導入の際、保険証を使って医療を受ける場合、教育費同様、非課税とした経緯があります。

社会政策的配慮から非課税としている代表格が、教育と医療です。

財務省のホームページにも明示してあるように、配慮は国民たる患者に対するものであって、医療機関側には配慮が行き届いているとは決していえません。

なぜなら、医療機関は、一般法人同様、建物のような大型設備投資、材料費(薬代)などには消費税を払っているにもかかわらず、患者からは消費税を預かっていないからです。

消費税導入時、日本政府は、日本医師会の溜飲を下げるため、消費税の税率アップする際、社会診療報酬を引き上げることを約束しました。

導入時の1989年には、0.76%。消費税率を3%から5%に引き上げた1997年にも、0.76%。

合計して、1.52%の診療報酬を引き上げています。

しかしながら、払った消費税と比較するに、多くの医療機関では、この1.53%の診療報酬引き上げと比較勘案しても損しているのが現状です。

こうした現状を鑑み、日本医師会では、消費税を「損税」として位置づけています。

医療機関は、公定価格(診療報酬)に基づくほかなく、支払った消費税を患者に価格転嫁できないことから、事実上の減収となります。

2.医薬分業と消費税

医療機関の材料となる薬代は、消費税の課税対象となり、院内処方の場合、消費税を支払っております。

一方、医療機関では薬を処方しない院外処方の場合、消費税は関係ありません。

すなわち、医療機関が同じ診療行為をしたとしても、院内処方か院外処方の違いで、消費税、損益も異なる現状があります。

院内処方の場合、消費税を払っている分だけ、損しています。

今後、どんどん増える社会保障費、とりわけ33兆円を越える医療費を賄う税収として消費税が期待されていますが、消費税率がアップすればするほど、院外処方の方が有利となるでしょう。

したがって、消費税アップは、医薬分業を促進し、薬局が必要となることから、追い風となります。

医薬分業とは、医師や歯科医師が診察し、薬の種類、用量、用法の記載された処方せんを患者に発行し、「処方せん取扱い」「保険薬局」「基準薬局」等の表示のある薬局で薬剤師により薬をもらう制度です。欧米諸外国では医薬分業は一般的です。

最近、日本では医療を取り巻く環境も変化しており、厚生労働省も医薬分業制度を積極的に推進した結果、全国平均65%と急速に普及しています。

たとえば、石川県の医薬分業率は、約50%と全国と比較して相対的に低い現状がありますので、薬局拡大の余地はまだまだあると推察されます。

もういちど読む 山川日本史

人生の本舞台は常に将来にあり

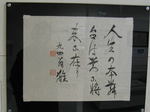

4.人生の本舞台は常に将来にあり

1890年(明治23年)、最初の衆議院議員総選挙が実施された。尾崎行雄は、その年に33歳で立候補して当選した。以後、明治大正昭和戦後にかけて、大選挙区、中選挙区、小選挙区制を生き残って連続当選25回、議員勤続を60年続けた。

尾崎行雄の揮毫(きごう)が、今国会議事堂の隣の憲政記念館に石碑で刻まれている。

「人生の本舞台は常に将来にあり」尾崎行雄

財団法人 尾崎行雄記念財団 http://www.ozakiyukio.or.jp/

「あとは野となれ山となれ」という気持は無く、もう明日死ぬかもしれない、死ぬと思っていながら常に将来のために備えなければいけない。

そんな祈りにも似た強烈な思い、「老成に安ぜず将来に目を向けねばならぬ」という自戒を込めて警句を作った。

厳しい時代であればあるほど、今だけがすべてではない、明日のために何ができるのかを考えて死んでいった。

厳しい時代こそ、チャレンジ精神をもって、日本の元気を取り戻そう!

以上

特別講演「日本の歩むべき道」 小泉純一郎 元内閣総理大臣

自助の精神

3.自助の精神

明治期の知識人の間でベストセラーになった本がある。

この本を読んで明治の知識人は国を富ませるために頑張った。

先ずは、イギリスのスマイルズの『自助論』。

天は自ら助くる者を助く、セルフヘルプ。

いかなる時代にあろうと、どのような状況にあろうと、自ら助ける精神を持った人たち、この自助の精神がもっと大事だということを訴えている。

様々な具体論をあげて、自ら努力している人たちを応援している。

自らを助ける精神と自らを律する精神。

この二つほど大事なものは無いといっている。

次に、福沢諭吉の『学問のすすめ』。

かの有名な「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」のほかに、「一身の独立あって、一国の独立がある」と訴えている。

個人個人一人の独立があってこそ、一国の独立がある。

戦争が続いた厳しい明治時代に、個人の独立無くして一国の独立は無いといっている。

時は過ぎ、ケネディ大統領がアメリカの大統領に就任した。

アメリカ市民に向かって、「諸君は、国家が諸君に何をしてくれるかを問い給うな、諸君が国家のために何をなしうるか問い給え」と言っている。

しかし、同じことを今の日本の首相が言ったら『そんなこと言える資格はない!』と言われそうだ。

「国家のため」を会社や組織に置き換えると理解しやすい。

会社のために働いている人、社員のために働いている社長は信頼される。

同じく、アメリカのオバマ大統領の就任演説では、『今は責任の時代だ。自分への責任、国家への責任、国際社会への責任』が問われていると説いた。

明治時代も、50年前も、今も、困難な時代ほど自ら助ける精神が必要だ。

自ら助ける精神、自らを律する精神、自らやろうという気運がなければ日本の経済は発展しない。

厳しい時代だからこそ、自助と自立の精神を忘れてはいけない。

「明治時代」から学ぶこと

2.「明治時代」から学ぶこと

「明治時代」と言えば、司馬遼太郎氏の『坂の上の雲』を連想する。

歴史から見て明治は良かったとか明治は立派だったといわれる。

小泉元首相は、明治時代に生きていた国民はつらい体験をしていたと言う。

明治の時代に生活していた人はどれほど苦労していたかということを忘れてはいけない。

戦争の連続であり、この時代に生きた人は本当に苦労が多かった。

社会保障も年金制度も医療保険も介護保険も失業保険も何にもない時代で、日本は戦争に勝ったけれども、国民は大変な苦労をした。

①戊辰戦争(明治元年~2年)

幕府を倒した時、江戸は無血開城ではあるが、明治維新を成し遂げるために、日本人同士が戦っている。

②西南戦争(明治10年)

明治政府ができたら、二人の盟友、西郷隆盛と大久保利通が戦い、西郷隆盛は敗れ、大久保利通はその翌年に暗殺された。

③日清戦争(明治27年~28年)

④日露戦争(明治37年~38年)

明治23年に議会制度が始まって間もなく、大国、中国とロシアと戦争を行う

そして、昭和時代。昭和恐慌から戦争にいたるまでの苦労。これは今の状況どころではない。多くの若人が亡くなっていった。

日本周辺の諸国、中国も朝鮮もロシアもアメリカも戦争を経験しているにも関わらず戦後60年、日本は戦争に巻き込まれずに平和の下に、成長をなすことができた。

これに感謝しなければいけない。

これからも戦争の無い日本、戦争を起こさないような対応、これがあらゆる政策を発展させるための一番大事な政治の要点だ。