昨日、北國総研の懇話会を中座した後、日本医業経営コンサルタント協会富山支部の施設見学会に参加させて頂く。

対象施設は、医療法人社団 長谷川病院。

富山インターを降りて10分ほど国道を通った場所に位置する。

北陸における泌尿器科治療のパイオニア的な存在だ。

施設見学の後、長谷川院長から説明を頂く。

ますは、ブレインストーミングから入る。

【お聞かせください、当院の印象】

・今日、何を期待してお見えになりましたか?

・実際、見学されていかがでしたか?

・この機会に聞いてみたいことはありますか?

聴講者21名から、それぞれひと言ずつキーワードをホワイトボードへと書き込んでいく。

私は、CS(お客様満足)とES(スタッフ満足)のバランスについてご教授願いますと答えさせて頂く。

セミナー導入において、「掴み」は最も大事な一つではあるが、こういう双方向のやり取りは効果てきめんだ。

私も取り入れさせていただこうと院長に手を合わせる(感謝)。

院長先生は、終始穏やかな微笑を浮かべつつ明瞭に自院の説明を行う。

泌尿器科が皮膚科から独立した経緯から始まり、透析が全医療費の5%を占める高価な医療であることなど、分かり易く説明頂く。

透析患者は全国に26万人。

おしっこが一滴も出ないにもかかわらず生きていける実用化された人口臓器にかかるメンテナンスは費用がかかる。

さて、電子カルテ導入の話に及ぶ。

この導入時、年長の理事長先生がコンピュータ入力で一番困ると予想していたが、メディカルクラーク(代行入力)のアシストにより、一番喜んでいるという。

患者さんの顔を見ながら話をすることが出来き、かつ話をした処置も代行入力でき、薬もオーダーできるからだ。

なお、メディカルクラークの活用は処置点数を加算できるようだが、基準が厳しく、今後、要件緩和が望まれる。

大学に負けない高度な医療を常に追い求め続けてきた歴史を院長先生の解説と共に振り返る。

スタッフ全員と夢を共有し、常に学習する組織が存在する。

全員がプロフェッショナルという矜恃を持って、業務に邁進する。

そこに、CSとESのバランスを垣間見た。

施設見学後、急いで、人事案件打ち合わせのため、ビジネスパートナーの紹介で、金沢のお客様を訪問する。

人事に正解など一つもないのだ。

正解へと導くそのプロセスに意味がある。

金沢会計人 のすべての投稿

文化力

昨日、北陸あいおい倶楽部1周年記念式典に参加する。

トヨタ自動車株式会社元副社長荒木氏の講演を拝聴する。

その中で、川勝平太著「文化力―日本の底力」を紹介いただく。

日本は明治維新で近代国家システムによる国づくりをはじめ、富国強兵を国是とし、明治~昭和前期には軍事力に、昭和後期からは経済力に国の総合力を結集してきた。

軍事力や経済力に次ぐ、新たな目標とは何か。

著者は文化力と指摘する。

文化で尊敬される国を目指し、企業はその活動を通じて、どのような文化の形成に貢献できるのかが問われると喝破する。

さらに、100年に1度の危機に際し、日本古来の商売の志へと回帰する。

ここで、山本一力氏の世界観を紹介いただく。

①「人と人とのつながり」を商売の基本に

②世間のお役に立つという「商売に対する高い志」

もの作りにおける職人カタギと日本の商人カタギの再認識こそ、日本が世界へリーダーシップを発揮すべき方向とご教授いただく。

欠損金の繰戻還付請求

昨日は、「会計学総論」の講義であった。

ビジネスクラスCD合同クラスは、総勢90名と過去最高の受講となった。

授業の最後にアンケートが実施されるが、これだけ学生がいたら、評価も分かれるだろうな。

アンケートの最後の問い「総合的に見てこの授業は良かった。」に対し、「そう思わない」との回答がいくつか散見されるとき、どれだけ凹むか(苦笑)

評価は人がするものですから、いつもじっと耐えて次に備えることとしています。

第三講POINT

・業績主義VS包括主義

・営業利益・経常利益・当期利益の意味

(次回は、GW明け、5/13)

閑話休題。

TKC会員先生から、欠損金の繰戻還付請求につき、次のような連絡が届いたという。

以下、抜粋。

法人税申告書を電子申告した日の翌日に、「欠損金│の繰戻しによる還付請求書」を書面で提出しようとしたところ、税務署の担当者から、「法人税法第80条の規定上、確定申告書と還付請求書は同時提出となっているため、還付請求書は受け取れない。」との対応を受けた。

そのため、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出できなかった(受理されなかった)。

以上。

金沢税務署に以前電話で確認したところ、電子申告した後、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を紙提出して頂ければ結構ですとの回答を頂いている。

さらに、富山税務署でも同じような回答も確認している。

ただ、電子申告する際、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を別途送付一覧に記載したほうがベターであろう。

新天地を目指す方のために

昨日、苦労を共にした経理次長の方が転勤するとの報告を受け、暫し愕然とする。

前税理士先生との引継ぎからすぐに税務調査を受けるなど、様々な問題を共に解決してきた戦友ともいうべき方のご栄転は、本来喜ぶべき性質のものではあるが、今後の引継ぎのことを考えると、心の中に霞が漂う。

歴代の経営者もすべてその方に委ねてきただけに、失って初めて存在の大きさを改めて実感されていることと推察する。

そして、衝撃から目を覚ます。

いまや新天地を目指す者にとって、古巣は後輩に委ねる他道はない。

私のやるべきことは、その方の部下育成に注力することと心の霞を拭い去る。

過去の激闘の後を振り返るように、ファイルを繰りつつ、別表の履歴に目を通す。

この会社の税務を通じて、私自身育てていただいたとファイルを整理しながら、自然と感謝の気持ちが沸いてくる。

連結納税、圧縮記帳、みなし配当、外形標準課税など様々な論点が去来する。

ストローズ倶楽部4月度例会

定額給付金のお知らせ

定額給付金のお知らせがきた。

謹んで手続きをとらせて頂く。

閑話休題。

「お父さんは立派であるが、君はたいしたことないね。。。」とこうアルコールの入った席で面と向かって仮に指摘された際、どう反応するだろうか。

私の場合、発言者の器量、人としての度量を見極めつつ、穏やかに微笑すら浮かべて「おっしゃるとおりです」とその方の意見を尊重することとしよう。

では、諸外国の方から、「日本はたいしたことないね。。。」と指摘された場合、どう反応するだろか。

自身のみならず、会社の戦友や家族などまとめて非難されたならば、前述の行動とは全く違った対応をとるだろう。

例えば、組織の長が愚弄された場合、その長はあらゆる場面で構成員の代表として外交しているわけで、全員の誇りにかけて、反論するだろう。

共同パートナーの関係

昨日は、経営会議&実務研究会のため、朝の3時30分頃、福井県の温泉会場を後にする。

実務研究会では、保険を含む提案につき重点を置こうと思う。

今回は、確定申告工程の見直し、欠損金の繰戻還付の会社方針を決定した。

さて、今朝は、明日のストローズ会講師を勤めるので、法人税の特別償却&税額控除について学習する。

特別償却は、いつ損金にするかで、償却の総額は変わらない。

一方、税額控除は、償却費を損金計上して、さらに税金が控除できる。

研修、投資、試験研究すれば、税金のメリットを有する可能性がでてくる。

経営者は、会計&税務の知識が必須。

税理士と一緒にタックスプランニングを考えるという意味で、経営者とは共同パートナーの関係、いわば戦友だ。

企業防衛委員会会合にて

2009年度MMPG春の陣

昨日、虎ノ門パストラルホテルで、MMPG全体会に参加する。

その会議において、税制研究会の研究員として改めてご紹介頂く。

デビュー戦は、資格認定試験のためのレジェメ作成と解説のビデオ撮りだ。

私は、「医療法人の税務」を選択する。

後に、160分と資格認定試験ビデオの中では最長と知らされる(苦笑)

共に研究委員として一蓮托生のW先生から、とても分厚い資料を手渡される。

GW中のやるべき事が決まった瞬間であった(笑)

その後は、京都の盟友、花山先生から、「社会医療法人」の設立実務をご教授頂く。

厚生労働省は、「社会医療法人」を200~250ほどの設立を考えているようだ。

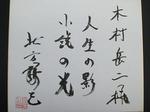

追記

懇親会終了後、所沢の先生と銀座へ繰り出す。

銀座でも超有名な文壇バーで腰を落ち着ける。

そこへ、北方謙三氏が現れる。

私の性格上、壁の花には決してなれず、話しかけてみる。

結果、サインを頂き、がっちり握手しつつ写真を共に撮る。

(後日、謹んでアップしよう! お店の人に聞けば、こんなことは滅多にないようだ。 機会があればトライ!)

氏の超人気小説「水滸伝」を未だ完読していないにもかかわらず、あたかも完読したかのように話をしたのはやや気後れしたものの、やはり渋い人だった。

我々職業会計人は、専門書がなくては生きていけない。

ただ、小説がなければ、生きていく勇気を頂けない。

私語のない世界

ややこしい法人税申告を終えてホッとする間もなく、契約社員会議後、すぐに短大へ向かう。

前期二回目の「会計学総論」の授業。

この授業は、選択科目なので文字通り選択は自由。

にもかかわらず、会計に興味のある学生が急増したのか原因はわからないが、今年の履修はなぜか多い。

合同授業の学生数は90名を越えて、私語などコントロールが難しいというか、out of control(制御不能)だ。

この合同授業の後は、20名ほどの単体クラスを同じ内容で受け持つ。

その少数クラスでの出来事。

昨日の授業中、ある学生が私語を戒める発言をきっかけに、本当にクラスがシンと静まりかえる。

全くの静寂。

物音一つしない。

こういう状況での経験は初めてであったが、なんと話易いことだろう^^

私語のない世界を満喫する(笑)

人前で話すことは、恥をかく練習。

二回目の授業POINT

・収入と利益の関係

・取得原価主義

・含み経営

一回目の授業POINT

・会計の役割