金沢会計人 のすべての投稿

「趣味に関するアンケート調査」<559>

私は囲碁とゴルフを趣味にしている。

父親の趣味が囲碁、将棋、麻雀と多くその影響を受けたようだ。

マーケティングリサーチ会社「アスマーク」の2021年アンケート調査によると趣味の世界も変化している。

男性は2014年がスポーツ1強だったのに対し、2021年ではバラけ趣味が多様化していることがわかる。

また、ゲームを趣味に上げる人が増加し、コロナによる巣籠もり消費と昨今のゲームブームが牽引していることが考えられる。

2014年では圏外だったアニメや漫画を趣味とする人が倍以上に増加したことも特徴的。

趣味が多様化する一方、「趣味はない」と答える人が4倍以上になっており、無趣味もひとつのトレンドとなっていることがわかる。

2014年と2021年の7年間を比較して見ると。

(男性)

1位 スポーツ →ゲーム

2位 読書 →スポーツ

3位 パソコン・インターネット →読書

4位 旅行 →旅行

5位 音楽鑑賞 →パソコン・インターネット

(女性)

1位 読書 →読書

2位 旅行 →音楽鑑賞

3位 音楽鑑賞 →旅行

4位 料理 →グルメ

5位 ショッピング →テレビ・DVD

2014年から7年間で、男性の趣味は多様化する一方、女性の趣味に大きな変化は見られない。

趣味が多様化するに伴い、ニッチだった他人の趣味に対して受容する傾向が強まり、趣味によって他人の印象が左右されることが薄まりつつある。

「趣味がない」人も急増し、趣味自体への価値観が変化していることがわかる。

7年間で、多様化する情報による社会全体の意識変容・価値変容が見られる結果に。

社会の変化、テクノロジーの変化が意識変容・価値変容に繋がっているようだ。

総務省統計局の社会生活基本調査による行動者率は。

1、学習・自己啓発・訓練

36.9%

2、ボランティア活動 26.0%

3、スポーツ

68.8%

4、趣味・娯楽

87.0%

5、旅行・行楽

73.5%

趣味は生活を豊かにし、老後は生き甲斐に通じるものだと思う。

写真・・・白山カントリー倶楽部の紅葉(10/14)

貯蓄と消費のバランス 2022

過日、厚切りジェイソン氏の講演を聴いた。

質疑応答がない時間帯、久々と断りを入れた上で「ネタ」を披露頂いた。

確かに「お笑い芸人」である。

「ホワ~イ ジャパニーズ ピーポー!!」(笑)

講演の中身は、節度ある生活と長期投資。

今年も終わろうとする中、外食もなければ衣服の購入もないという。

わたくしが参考にしている「ゼロで死ね」と対極の思考と思いきや、実はそうではない。

講演中に言及していた3人の可愛い娘のための貯蓄であるという。

消費を前提とした貯蓄であった。

貯蓄と消費のバランスは永遠のテーマ。

皆様は、どうお考えでしょうか。

個人申告の状況 2022

新型コロナウィルスが収まらない中、行動制限がないという理由か、法人に対する税務調査が増加してきました。

一方、個人の調査状況は下記のような現状です。

金沢国税局の発表によれば、北陸3県の令和2年度の所得税の調査件数は、11,130件。なお、調査件数は毎年おおよそ12,000件程度で推移しております。

そのうち申告が必要だったにもかかわらず修正申告後、納税した方は、7,133件。税務調査を含めて税務署から何らかの指摘があったものと推察します。

なお、1件当たりの追徴税額13万円。

この他に過少申告加算税や延滞税がもれなくついてきます。

最近、フリマアプリを活用した所得漏れが散見されます。

政府が副業を推奨していることもあり、こういう課税漏れ事案が多発しているものと推察しております。

給与所得の他に副業として、継続反復して売買を行う場合、事業所得ないしは雑所得となります。

給与所得の有る方は、20万円を超える所得がある場合。

給与所得の無い方は、基礎控除である48万円を超える所得がある場合に課税されます。

課税庁はこうした電子商取引による副業に目を光らせています。

また、貴金属や着物を有償にて譲り渡した場合、50万円以上の所得がある場合は、「譲渡所得」として申告が必要となります。

他にもFX(Foreign Exchangeの略。証拠金を業者に委託し、差金決済による通貨売買を行う外国為替証拠金取引)や仮想通貨(ビットコインなどの暗号通貨)は自身で確定申告する必要があります。

なお、FXで生じた損失は、確定申告をすれば3年間繰り越せるという制度がありますので留意が必要です。

税務署は「署」は単なる「所」ではありません。

警察署や労働基準監督署のような取締り権限のある「署」です。

漢字にもしっかり「目」がついておりますので、留意が必要です。

「一事が万事」<558>

「職場の教養」の10月2日(日曜日)号は「一事が万事」のタイトルで整理整頓の大切さを説いている。

「一事が万事」とは、「一つの物事から、他のすべてのことを推し量ること。

また、一つの小さな事柄の調子が他のすべての場合に現れる」という意味です。

日頃から整理整頓ができていないと、仕事の効率が悪くなり、すべてにつながってゆくから改善すべきである。

私が会社に行ったときには、職場の整理整頓の状況を見回ることにしている。

今は改善されてきているが、以前は、紙が床に散乱してたり、文房具や飲み物の缶が机上に残っていたりしていた。

机の引き出しまでは見ていないが乱雑さが懸念される。

事業計画書の47ページに、「いい仕事は環境整備と掃整時(掃除、整理整頓、時間厳守)から始まる」と記載されている。

人の悩みは、すべて身辺の乱雑から起こる。

物の乱れは心の乱れであり、心の乱れもまた物の乱れです。

物をきちんと整理すれば心もそれについて整ってくる。

悩みがあるときは身辺を整理してみると良い。

48ページには、3S(整理、整頓、清掃)について、「地域一番を目指し、3Sをすべての業務の基本とする。

毎日必ず実施し着実に進めてゆきます。」

と記載されている。

「整理」は捨て去る事である。

「整頓」は欲しいものがいつでも取り出せること。

「清掃」は心を磨くこと。

身辺が乱雑な人は、それに気づかないことが問題である。

整理・整頓・清掃もできぬ者が成績を上げていても表面協調者と言わざるを得ない。

47ページの「気づく人間になる」の七つの基本を熟読して実行されんことを願うものである。

写真・・・金沢マラソン(10/30)

副業の現状 2022

1.副業元年(2018年)

2018年(平成30年)1月、厚生労働省が中心となって、副業・兼業のガイドラインを作成しました。

同時に、モデル就業規則を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定を削除したのです。

2018年が副業・兼業について規定を新設した副業元年となりました。

ただ、副業を認めている中小企業は少数です。

2.フリマアプリでの副業スタイル

フリマアプリ(flea market application)とは、「蚤の市」をイメージした 個人間売買の場を提供するアプリ をいう。

「Flea」とは、昆虫の蚤(のみ)を意味し、「Flea Market」とは、「蚤の市」をいう。

当初、ブリーマーケットのフリーは「Free」という固定観念がありました。

正しくは、「Flea」です。

フリマアプリは、メルカリを代表とする急速に業容を伸長しているネット社会の申し子だ。

2013年からこのスタイルが台頭し、若い女性が主体となっている。

このフリマアプリを活用して、副業に勤しんでいる方も多いと聴く。

3.副業での確定申告

給与所得がある場合、20万円以上の所得がある場合、確定申告の必要がある。

副業とは、継続して反復して事業を営む場合をいう。

この所得が「事業所得」か「雑所得」に該当するかは社会通念上で判断するので、近くの税理士にご確認を頂きたい。

なお、時折、生活品を処分するような場合は申告の必要はありません。

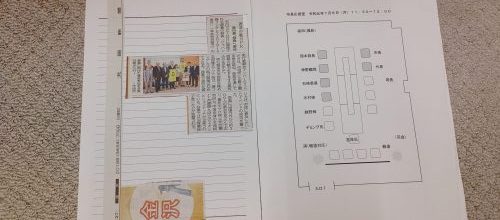

「石税協レクリエーション表彰式」<557>

10/24、石川県税理士協同組合の懇親会がホテル金沢で開催され参加した。

約90名の組合員が出席していた。

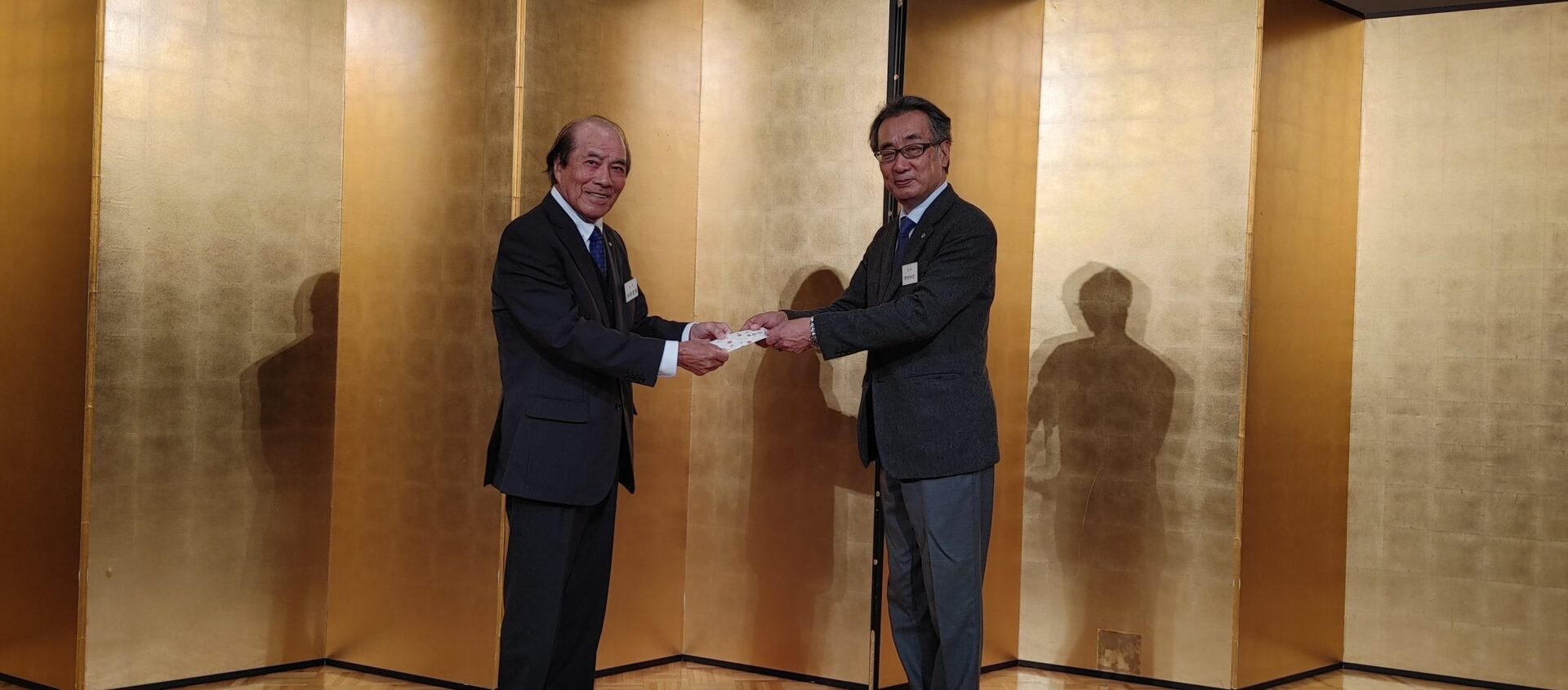

その席で9/21の囲碁大会の表彰があり、五段で参加した準優勝と殊勲賞(師範対局)をいただく。

久しぶりに懐かしい方々と面談でき楽しいひとときを過ごした。

私が石税協の理事長を経験したのが1997年6月だから

25年前にもなる。

レクリエーション種目は、ボーリング大会、ソフトボール大会、囲碁大会、麻雀大会、ゴルフ大会、フルーツ狩り・BBQ、テニス大会と多彩だ。

第7波コロナ感染中、二年振りの対面懇親会に盛り上がる。

写真

1、石税協懇親会案内状

2、囲碁準優勝副賞を野村和宏理事長からいただく。

「議員会館で挨拶回り」<556>

10月13日~14日に永山副会長、根本専務、尊田常務とともに参議院議員会館と衆議院議員会館へ出向き、日本医業経営コンサルタント連盟の推薦および推薦予定の10議員事務所を訪問し挨拶をする。

(13日)

宮本周司参議院議員(本人)

岡田直樹参議院議員(谷端秘書)

三ツ林裕己衆議院議員(志村秘書)

友納理緒参議院議員(本人)

松下新平参議院議員(大出秘書)

星北斗参議院議員(本人)

自見はなこ参議院議員(本人)

(14日)

長峯誠参議院議員(早川秘書)

橋本岳衆議院議員(本人)

松本尚(ひさし)衆議院議員(高野秘書)・・宮本周司参議院議員からご紹介いただく。

14日は日本医業経営コンサルタント学会東京大会(テーマ「すべての人に保健・医療・福祉サービスを~持続可能な医業経営に向けて~」)が開催されていて、特別シンポジウムの講師をされた安藤高夫前衆議院議員と鴨下一郎前衆議院議員(昨年引退)にも挨拶させていただいた。

なお、予定が合わなかった国光文乃(あやの)衆議院議員、船橋利実参議院議員、羽生田俊(たかし)参議院議員、武見敬三参議院議員は次の機会に挨拶することにした。

写真・・・

1、議員会館に宮本周司財務大臣政務官を訪ねる。(10/13)

2、自見はなこ内閣府大臣政務官を訪ねる。(10/13)

3、第26回日本医業経営コンサルタント学会東京大会で川原丈貴学会長の挨拶。(10/14)

人生100年時代の到来 2022

過日、100歳以上の人口が9万人を超えたという報道があり、いよいよ人生100年時代が到来したなと実感する。(女性が9割という事実も見逃せない)

52年連続で100歳以上の人口が増加している。

昭和を代表する漫画「サザエさん」の波平氏の年齢は54歳という設定だが、1960年の男性の平均寿命が65歳であることを考えれば、なるほど54歳であの「おじいちゃん」感を醸し出すのも納得だ。

私は現在52歳であるが、波平氏の2歳下というのは違和感しかない。

令和の時代は昭和と比して、テクノロジーの驚異的な発達と共に、平均寿命も伸長したわけだ。

「ライフ・シフト 100年時代の人生戦略」(リンダ・グラットン他著)を読んでも、どう生きるかは当然ながら明確に教えてくれない。

また、人口知能(AI)の猛烈な進展で、AIが人間の仕事を奪うと言われている。

ご丁寧に、オックスフォード大学のオズボーン教授は、会計の仕事について最もAI(人口知能)が代替できる仕事であると安易なそして無責任な断言もしていただいている。

この場を借りて、会計事務所経営者を代表して、その安直な断言に対し、厚く御礼を申し上げる。

不安を煽る時代変化(長寿と人口知能の進展)の中、我々はどう生きるべきか。

そのヒントを探るべく、10月14日金曜日に、北陸不動産鑑定士協会連合会主催の研修会にて「相続事業承継と不動産 ブルーオーシャンの見つけ方の一考察」と題して講演をさせて頂きます。

講演時間の90分は長い。長すぎる。

会場の皆様と一緒にその重い問いを考えたいと思います。

「文化・スポーツコミッション」<555>

金沢市の「文化スポーツコミッション」は、金沢の文化とスポーツによる地域経済の活性化、文化とスポーツの活用、そして金沢ブランドの醸成と発信を目的に2018.7.1に発足しています。

公式ロゴマークは文化の象徴としての「鼓」と「盃」、スポーツの象徴としての「メガホン」を一つに結晶させたマークです。

文化×スポーツ×観光で金沢を磨く、日本を磨く、そんな私達の理念をあらわしています。

2019.7.8に「ジャパン碁コングレス2019in金沢」のPRのため山野金沢市長を訪れて知った。

以来、機会を見てロゴマークバッジを着けている。

私の「文化スポーツの秋」は。

・9/21、 石川県税理士協同組合の厚生行事で囲碁大会準優勝

・9/29、ホキ美術館名品展を観賞

・10/1、 KKBグループの第11回ゴルフコンペ(金沢セントラルカントリー倶楽部)で優勝

このごろは、囲碁で頭、ゴルフやジムで身体を動かすのがルーティンとなっている。

写真・・・2019.7金沢市に訪問記事と金沢市文化スポーツコミッションバッジ。KKBグループゴルフコンペで優勝し、岳二社長から賞品をもらう(10/1)。