はじめに~労働分配率とは

労働分配率。

この経営指標について、経営者の皆様も着目して日々経営しているものと推察しております。

人のことで悩まない経営者を私は見たことがありません(笑)

粗利を分母とした社会保険を含む総人件費の割合。

固定費(Fixed Cost)の中でも労働集約型の事業では、この割合が高い。

言い換えるならば、人は付加価値の源泉であり、力(Foece)そのものだ。

人件費は、固定費のなかでも利益を生み出す力と位置付けられます。

1.適正な労働分配率とは

よく尋ねられる質問があります。

どれくらいの労働分配率が適正かという問い。

回答は、長期利益が実現できるように、毎年意図的に変えていくしかないと答えています。

現場で「人が足りねー」と怒りの声が経営者に届いたとします。

とにかく足りない。

「はい、そうですか」と人員を補充したところ、赤字になった。

これでは、当たり前ですが、事業は継続しません。

一方、現場の声を無視するとします。

採用も補充もしない。

現場の改善をせよと号令を発した。

ところが、「じゃ、お前がやれ!」とデモが起こり、離職が相次ぐ。

これも、当然ながら、事業は継続しません。

人員の適性化とは、経営そのものだと思います。

人員の「足りない」や「多すぎる」を繰り返し、瞬間風速的に一瞬適正になるタイミングがあるかもしれませんが、適正化の道は困難を極めます。

2.採用難と事業計画での労働分配率

事業のスタートアップ時、当たり前ですが、この経営指標は高い。

初年度の労働分配率がべらぼうに高い。

しかしながら、数年後、人材育成していくなかで徐々に適正化し、改善できれば良い。

ここで、サラッと育成の話をしておりますが、最も困難でそして感動するところ。

労働分配率を短期的な経営指標とした場合、経営判断を誤る可能性があります。

この経営指標は、長期的な観点から、経営環境(市場動向やシェア率など)を勘案して経営判断していくことがベターかと私見ながら思っています。

労働分配率は弾力的に設定した方が良いでしょう。

伸縮性のあるストレッチの効いた指標。

これが私の「労働分配率」観です。

国土交通省は22日、北陸3県の公示地価を発表した。

国土交通省は22日、北陸3県の公示地価を発表した。

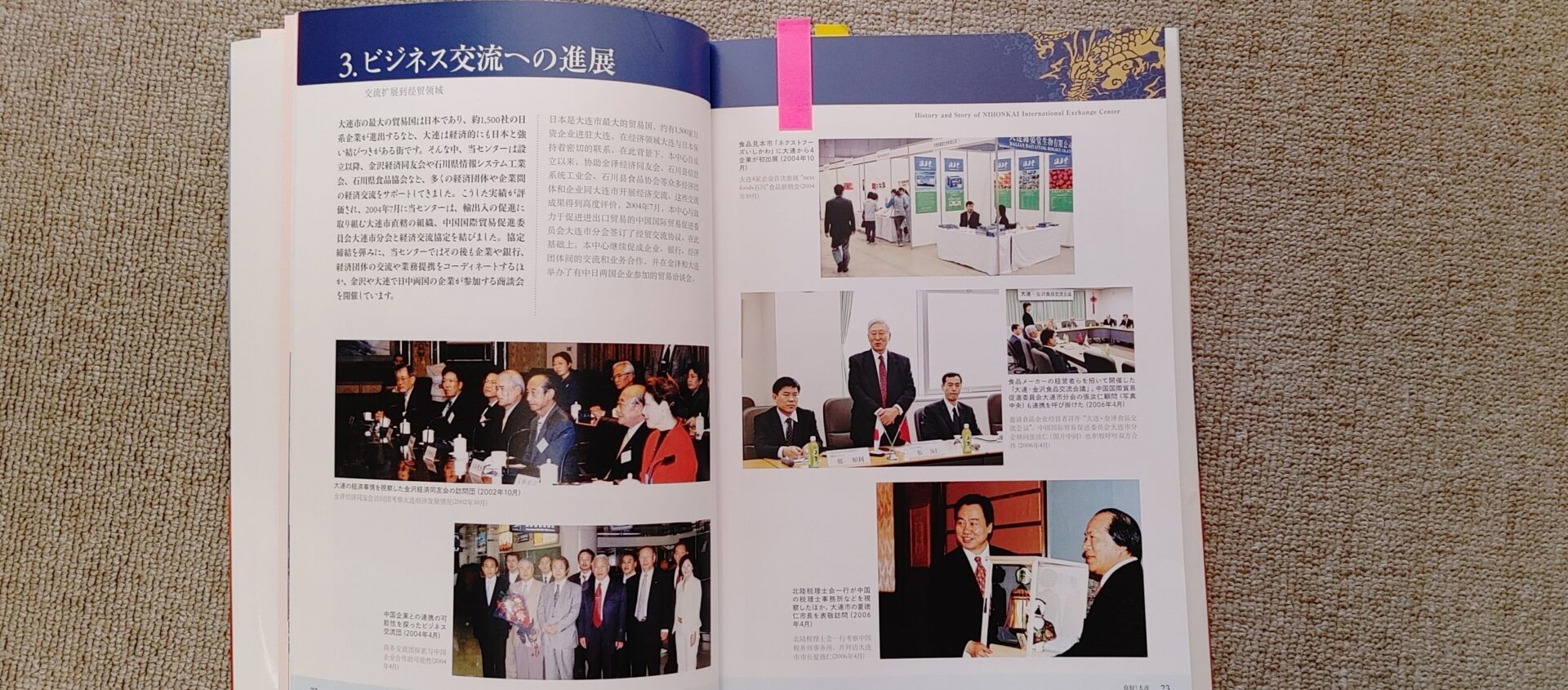

2月8日にNPO法人日本海国際交流センターの理事会がアルプ本社総合センターで開催された。

2月8日にNPO法人日本海国際交流センターの理事会がアルプ本社総合センターで開催された。