金沢市は19日に市内の65歳以上の高齢者約12万1千人に接種券が発送され、20日にワクチン接種の案内文書が自宅に届いた。

金沢市は19日に市内の65歳以上の高齢者約12万1千人に接種券が発送され、20日にワクチン接種の案内文書が自宅に届いた。

5枚もある。

1、新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

2、新型コロナワクチン接種のお知らせ

3、ワクチン接種を受ける際の注意事項

4、新型コロナワクチン接種の予診票

5、新型コロナワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)

案内に従ってQRコードで医療機関/接種会場を探して見たら、繋がらなかった。

何でかな。

一般高齢者にQRコードが理解ができるのか。

予約開始日の記載が無い。

予診票の右上に(クーポン貼付)とあるが、探したらやっと接種券がクーポン券だと分かった。

接種券をクーポン券と表示するか、クーポン券を接種券とすべきだと思う。

相手の立場に立った分かり易い表示にして欲しいものだ。

コールセンターに接種の予約をして見たが繋がりにくく諦める。

報道によると他県では八時間もつながらないという。

かかりつけ医に聞いたら、ワクチンは5月に入る予定で、その後に医療機関へ配分されるから1ヶ月ぐらいは様子を見てくださいとのことだった。

電話もネットも今は繋がらないとのこと。

とにかく、準備が整わぬうちに案内するのは混乱を招くだけだ。

そう思っていたら翌日の新聞報道によると、21日正午時点でコールセンターや医療機関に予約開始日を尋ねる1300件の電話相談があったという。

21日に山野金沢市長が「迷惑、負担を掛けた医療機関や不安に思われた市民にお詫びする」と陳謝し、急遽、予約受付は5月6日からとし、一般高齢者の接種開始日は5月15日になるとの発表があった。

ワクチンを接種する市内の医療機関は病院44か所と診療所157か所の計201か所となる。

このうち、111か所は誰でも申し込みが可能で、残りの90か所は従来から診察する患者に限るとしている。

予約の方法は

1、医療機関への直接申し込み

2、コールセンター

3、スマートフォンなどのアプリ

とのことだが、デジタル化の時代にあって予約の簡便化ができないものか。

命にかかわるワクチン接種だけに、難しい説明は小学五年生(10歳)にも分かるように説明すれば誰しも理解できる(通説)親切な案内にして欲しいものだ。

写真・・・ワクチン接種案内

日本M&A協会北陸支部のイベントとしてセミナーを企画しました。

日本M&A協会北陸支部のイベントとしてセミナーを企画しました。

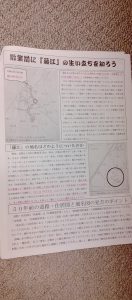

私は2001年(平成13年)9月より金沢市藤江北に住んでから20年近くなる。

私は2001年(平成13年)9月より金沢市藤江北に住んでから20年近くなる。 一芸に秀でた人は凄い。

一芸に秀でた人は凄い。 石川県事業承継研究会を発足いたしました。

石川県事業承継研究会を発足いたしました。 2007年5月16日を初回にブログ「遊魚動緑」を毎月5・15・25日に発信してきた。

2007年5月16日を初回にブログ「遊魚動緑」を毎月5・15・25日に発信してきた。