過日、第46期事業発展計画発表大会で全社の方針を確認しました。そして、全社員が、過去の振り返りと未来の挑戦を宣言しました。平成26年の税理士法人設立を機に、9月末決算と致し、おかげさまで、今年の10月1日より、税理士法人は第六期目(グループは46期へ)となります。前回の発表大会から、コンピューターの画面ではなく、実際の計画書を配布して実施しました。やはり良いですね。今回の計画書は、好きなネイビーの色。気持ちも入ります。

金沢会計人 のすべての投稿

「第50回北陸税理士政治連盟定期大会」<446>

9月20日、ANAクラウンプラザホテルで節目の第50回定期大会を迎えた。

9月20日、ANAクラウンプラザホテルで節目の第50回定期大会を迎えた。

北税政の相談役に就任しているが、今回の定期大会では2年前に続き議長を拝命した。

大会前に、金沢市長の山野之義氏の「金沢の魅力~本物と広域」と題する講演あった。

「本物」とは、歴史都市・創造都市・建築文化・スポーツ文化・食文化。

「広域」とは、石川中央都市圏・広域連携。

定期大会には、衆議院議員の馳浩氏、佐々木紀氏、西田昭二氏、稲田朋美氏、参議院議員の山田修路氏の他、日本税理士政治連盟の小島忠男会長も出席された。

玉井政利会長は再選され、二期目をスタートした。

副会長は石川県・嶋田兼五会員、福井県・森蔭輝夫会員、富山県・高田照久会員。

幹事長は石川県・中村茂和会員。

会員数は1,092名。

上程された議案は、運動経過報告、収支決算、規約一部改正、運動方針、収支予算、役員改選、大会決議の全七議案。

いづれも賛成多数で承認可決された。

時あたかも、9月11日の第4次安倍第二次改造内閣で、岡田直樹参議院議員が内閣官房副長官に、佐々木紀衆議院議員が国土交通大臣政務官に、宮本周司参議院議員が経済産業大臣政務官に就任された。

7日に岡田直樹先生に税理士会館で税制改正の陳情をさせていただいた後、内閣改造後の16日に先生から内閣官房副長官にご就任されたご挨拶のお電話をいただいた。

財務副大臣、自民党幹事長代行を経てのご入閣は喜ばしい限りだ。

山野市長の講演前に、私が会長を務める「税理士による岡田直樹後援会」の役員を決める臨時役員会を開催し、115名の役員を決定した。

幹事長には北陸税理士会金沢支部長でもある宮川知央先生に留任していただいた。

税理士会にとって政治力がいかに重要かを再確認する定期大会だった。

写真・・・北陸税理士政治連盟定期大会と当日金沢駅鼓門でのコーラス。

Think CIVILTY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である

クリスティーン・ボラス著「Think CIVILTY 『礼儀正しさ』こそ最強の生存戦略である」を読む。

職場から無礼を排除、礼節を重んじて快適な環境を作るというテーマである。

M・W・モンタギューの言葉「礼節に費用はかからないし、礼節があればなにもかも上手くいく」の通り、礼節に主軸を置く経営が上手くいくかどうかを検証している。

また、サミュエル・ジョンソンの言葉「礼儀作法が一度、崩れてしまえば、もはや人間が優しさや慎みを取り戻す見込みはなくなってしまう」のように、無礼は無礼を生み、礼節は礼節を生むという循環が生じる。

これまでもこれからも、礼節を重んじて好循環を生み出したいと思うと同時に、無礼の悪循環は怖いと感じた次第です。

マヤ・アンジュロウの言葉に「私が学んだのは、人は、他人が言ったことを忘れるし、他人のしたことも忘れるけれど、その人にどういう気分にさせられたかは決して忘れない、ということだった。」

これは怖い。

先ずは、STLOWS倶楽部の皆様にこの本を配布したいと思います。

KGS(KKBゴルフスクール)

不定期ではありますが、KGS(KKBゴルフスクール)を主催しております。

対象は、うちの社員。

社内のゴルフ人口が3組12名まで増加してきました。

私のスコアレンジは、90-100の間を行ったり来たりしています。

調子が良いと80台をマーク。

過去に4年間毎週土曜日、ホクモウの成田プロに師事させて頂き、キッズにまぎれて教えを請いました。

KGSを卒業した社員の方から、お客様のコンペに送り出そうと考えています。

ゴルフは、社内外の強力な手段であると考える今日この頃です。

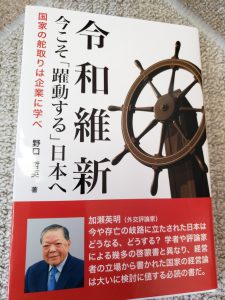

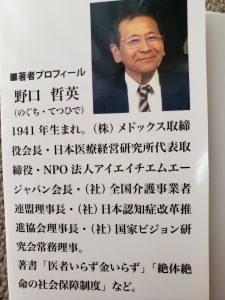

「令和維新~今こそ躍動する日本へ、国家の舵取りは企業に学べ」<445>

表題の著書を著者野口哲英氏から贈呈いただいた。

表題の著書を著者野口哲英氏から贈呈いただいた。

野口氏は1941年生まれの株式会社メドックスの取締役会長で、以前にも「医者いらず金いらず」、「絶対絶命の社会保障制度」を出版されている。

以下、ご著書の一部をご紹介いたします。

・人は誰でも、一人では生きてゆけません。人は人と人との間、人間としてお互いに仕事(人に役立つ、事に仕える)をして助け合い、励まし合って命を全うすることが幸せの基本でなければなりません。

人々や社会の役に立たないエゴの企業は、ひととき栄えても早晩消えゆくのが必掟です。

そしてより良い社会を作るために、企業はビジョンや戦略を立て競い合って企業生命を営み続けるのです。

翻って国家においても、国民の幸せを願って国の運営を司り、為政者は企業経営に責任を持って当たる企業の経営陣と同様に、中・長期的なビジョンや戦略を持たねばなりません。

ただし、企業経営は限定された一部の人達への責任ですが、国家経営の場合は、企業も含めた国民という大きな集団の故に、福祉や安全保障といった物的利益に結びつかない分野の責任もついてまわります。

国民は自分で責任を持つ「自助」を基本に、地域の人がお互いに助け合う「共助」と、国や地方自治体が支える「公助」が不可欠です。

・本書は10章に分けて、国家と企業、憲法、経済活性化、産業開発の進むべき方向、福祉医療、教育、日本の文化、世界貢献など多岐にわたる。

・私が注目したのは「福祉・医療を考える」の章です。

その骨子は。

◇、生活保護は現金給付から、住居・医療・食事の現物給付で。

◇、医療介護のAI 化。

◇、医師は総合医に加えて、地域包括ケア医師を育成すべき。

看護師に臨床ナースの資格を。

◇、無駄で過剰な医療の見直し。

◇、高齢化の延命治療に事前指示書を。

◇、認知症に専門家育成。

◇、介護の人材不足対策として、介護保険を使わなかった人に還付金、家庭介護に半額支給、介護のレベルが下がったら報償金を。

◇、治療・介護から健康・予防・未病へ。

◇、在宅ホスピスと専用ケアホスピス施設のすすめ。

野口哲英先生は変化や革新を断行して、来るべき重大な危機に備えるよう提唱している。

この書を通して、未来を思い、自助、共助、公助を考える機会にしたいものだ。

写真・・・著書、「令和維新」

逆説の10カ条

逆説の10カ条(The Paradoxical Commandments)

ケント・M・キース氏が学生の頃に書いた逆説の10カ条。

マザーテラスが引用し、インドのカルカッタにある孤児院の壁に書かれた有名な言葉。

2020年、50歳を迎える私にとって生きる目的は何かと問う言葉だと感じます。

これまで目標を追ってきましたが、これからは目的を持って生きようと思います。

1 人は不合理でわからず屋で、わがままな存在だ。それでもなお人を愛しなさい。

People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway.

2 何か良いことをすれば隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。それでもなお良いことをしなさい。

If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway.

3 成功すればうその友だちと本物の敵を得ることになる。それでもなお成功しなさい。

If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway.

4 今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。それでもなお良いことをしなさい。

The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway.

5 正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。それでもなお正直で率直なあなたでいなさい。

Honesty and frankness make you vulnerable.Be honest and frank anyway.

6 最大の考えをもった最も大きな男女は、最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落されるかもしれない。それでもなお大きな考えをもちなさい。

The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway.

7 人は弱者をひいきにはするが勝者の後にしかついていかない。それでもなお弱者のために戦いなさい。

People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for a few underdogs anyway.

8 何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでもなお築きあげなさい。

What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway.

9 人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。それでもなお人を助けなさい

People really need help but may attack you if you do help them. Help people anyway.

10 世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。それでもなお世界のために最善を尽くしなさい

Give the world the best you have and you’ll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.

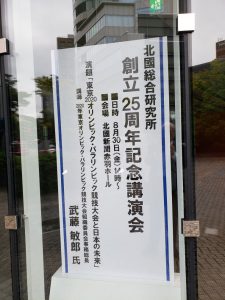

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会と日本の未来」<444>

8月30日に東京オリパラ組織委員会事務総長・武藤敏郎氏の講話を拝聴。

8月30日に東京オリパラ組織委員会事務総長・武藤敏郎氏の講話を拝聴。

来年7月24日開会式まであと11か月。

組織委員会は6年前に40数人で発足し、現在は3,000人、大会時には8,000人になる。

また、ボランティアも11万人になるという。

オリンピックは、33競技339種目に選手数11,090人。

パラリンピックは、22競技540種目に選手数4,400人。

開催地は東京60%、地方40%。

聖火リレーは、来年3月12日にギリシャの採火式から始まり、日本では3月26日に福島県からリレーし、石川県には6月1日~2日に通過し、7月24日の開会式につなぐ。

武藤氏が東京オリパラの意義は、

「社会に持続可能性を根付かせる」、

「若者に共生の精神を育む」の二点を挙げた。

1964年の東京五輪は新幹線や高速道路といったインフラだった。

「持続可能性(サステナビリティ)」を浸透させる取り組みの一例として、全国から使用済み携帯電話や小型家電などの「都市鉱山」貴金属を提供してもらい、約5,000個のメダル(金メダルは銀に金メッキだから銀が一番必要)を作ったり、使用済みプラスチックや海洋プラスチックで表彰台を製作、東日本大震災の仮設住宅で使われたアルミニウム資材をトーチの一部に再利用したり、全国自治体から借りた木材で「選手村ビレッジプラザ」を作り、大会後には自治体に持ち帰りレガシィとして活用する。

持続可能な開発目標(SD

Gs=エスディジーズ)は、2015年に国連で開かれたサミットの中で決められた、国際社会共通の目標だ。

自然資本の保全、より良い生産、より良い消費、公平な資源管理、金融投資の流れの改革など、より良い選択を行う。

「若者に共生の精神」とは、大会ボランティアを通して、多くの若者が世界の人と触れ合う機会に恵まれるから、多様性を受容してみんなで仲良く調和していく共生の精神を学ぶチャンスになると。

オリンピックは政治情勢に影響される。

1980年のロシア・モスクワ五輪は、ソビエトのアフガン侵攻により日本は不参加となっている。

今、日韓関係の悪化の影響で、韓国から東日本大震災の放射能や地図の竹島について懸念が表明され、日本からは放射能は問題無く竹島は地理上の島だと説明している。

組織委員会のご苦労を身近に感じた。

オリパラの成功を祈りたい。

オリパラが何故、暑い夏に行われるのか。

理由は、世界のスポーツ連盟が春秋に行事を開催している関係で、スポンサーが春秋に集中し、四年に一度のオリパラは夏しかスポンサーがつかないことによるそうだ。

観戦の申し込みは、私もバドミントンを観戦したく申し込んだが、見事外れた。

オリンピックの開会式は68,000席で、E席12,000円~A席300,000円だ。

一次申し込みで、当選したと発表した著名人は居ないぐらい難しい。

世界からの申し込みの上、関係者・招待者・マスコミ・観戦ツアーパッケージ・小中高校生対象チケット・公式ホスピタリティーパッケージを除く一般人の当選の確率は限りなく低い。

テロの事件やドーピング、サイバー攻撃の無いオリパラであって欲しいものだ。

写真・・・講演会場と講演記事。

クリーンビーチ石川 2019

今年もクリーンビーチ石川2019年に、当社も参加いたしました。(執行部からは野崎本部長が参加)

今年もクリーンビーチ石川2019年に、当社も参加いたしました。(執行部からは野崎本部長が参加)

金沢リレーマラソンから作成している会社Tシャツを着用しての清掃。暑い中、本当にありがとうございます。

事業発展計画発表大会で、社員から企業イメージ向上のために参加すべきとの提案があり、続いております。

ネット社会を実感 2019

過日、新潟のある団体から講師の依頼があった。

グーグルで「金沢 税理士 資金別貸借対照表」と検索すると、私のブログが最上位に位置したという。

ネット社会と言われて久しいですが、実感した次第です。

資金別貸借対照表とは、貸借対照表の順番を並べ替えたものであり、佐藤幸利先生が考案し、古田土先生が業界へその有用性を伝えた表です。

私自身、2004年(平成16年)から現在に至るまで、実際、担当者として、この資金別を活用しております。2014年と現在の貸借対照表を比較してみると、果たして同じ会社かと思えるほど、驚きの変化がわかります。

貸借対照表の資産の部には、実際キャッシュアウトされたものしか記載されません。(時価主義適用で時価が反映されている場合は除く)

決算日時点で、「はい、息止めて!」とレントゲンで写し出されたものがこの表の特徴です。残高とはその時点のものだからです。ですから、昔の写真を見て、あの時、こんな太っていたなと思うような印象と似ています。

「SNSの世界」<443>

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、今や社会に浸透し、無くてはならないものになっている。

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、今や社会に浸透し、無くてはならないものになっている。

私個人も、在宅でPCでネット勤務でき助かっている。

今年2月に、ガラケー携帯電話をスマホに切り替えた。

6か月経過して、その利便性に驚いている。

アプリも多様で、生活全般に及んでいる。

所得税の確定申告も今年3月からスマホを利用できるようになった。

一方でSNSの弊害も現れている。

2016年のアメリカ合衆国大統領選挙に対するロシアのサイバー疑惑など、手口も国際的である。

個人情報の流出事件も後を絶たない。

どこからアドレスを入手したのか、私のアドレスにも迷惑メールが頻繁に着信するようになり、たまりかねて、今月8月にメールアドレスを変更した。

スマホのトラブルで、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺など、「振り込め詐欺」は深刻だ。

警察庁の発表によると、2018年の振り込め詐欺など特殊詐欺の被害総額は363億円になるという。

被害に遭わないようにするにはどうすればいいのか。

スマホのメールや電話での被害を防ぐ一案として、大手通信の「迷惑メールや電話被害を防ぐサービス」を利用する方法がある。

発信者が誰なのかを調べてくれるサービスだ。

ドコモの場合、「あんしんセキュリティ」というオプションを登録して利用できる。(月額200円)

サービスを入れても必ず守ることがある。

1、個人情報は電話で言わない。

「本人確認のため」でも名前や生年月日は言わない。

2、怪しい電話は、かけ直す。

「警察に転送する」と言われてもいったん切る。

3、お金の請求は無視する。

「家族に知られたくない」と払わない。

専門家によると、「わからないことを相談できる家族や友人をつくりスマホで交流しておくと良い」という。

私の迷惑メールで、「無料アプリの無料期間が切れました。解約しないと有料になり、2年間は解約できないので、解約届け出を送信してください」と。

解約届には個人情報があり、つけ入られる。

詐欺メールに反応しないで、無視するのが最善である。

写真・・鞍月セントラルパークで、鴨の親子(8/11)と百合の花(8/12)。