2017年の初仕事である初詣。

2017年の初仕事である初詣。

1月4日(水)、創業の地である白山市の金剣宮で今年もきっちり参拝いたしました。

お客様の事業発展、社員とその家族の健康、わが社のことを祈ってきました。

8時からの参拝で清々しい気持ちとなりました。 今年も皆で二拝二拍手一礼をし、心ひとつにしていこうと決意しました。

2017年の初仕事である初詣。

2017年の初仕事である初詣。

1月4日(水)、創業の地である白山市の金剣宮で今年もきっちり参拝いたしました。

お客様の事業発展、社員とその家族の健康、わが社のことを祈ってきました。

8時からの参拝で清々しい気持ちとなりました。 今年も皆で二拝二拍手一礼をし、心ひとつにしていこうと決意しました。

新年、明けましておめでとうございます。

元旦は年賀状を見て初詣に。

石川県内の年賀状元旦配達数は1世帯当たり47通、1人当たり18通。

前年比で6%減だそうだ。

年賀状の中に、今後の年賀状欠礼あいさつが2通あった。

高齢化とともに自然なこととは言え、将来の自分に置き換えて暫し思料する。

また、サラリーマン時代(50年前)に親しくしていただいた方の年賀状に「1度、楽しい語らいの時間を持ちませんか?」のコメントを見て、喜んで直ぐに記載の電話番号に電話して約束を取り付ける。

初詣は家族で藤江町内の高鞆神社(たかともじんじゃ)へ。

御祭神は神武天皇。

お祓いをしてもらう。

石川県内の初詣は白山市の白山比めい(口に羊)神社(三が日で20万人)、気多大社(羽咋市)、尾山神社(金沢市)が賑わうが、今年は好天に恵まれて2~3割程度増えたようである。

全国の新年三が日の初詣人出ランキングを見ると、明治神宮(東京)317万人、成田山新勝寺(千葉)309万人、川崎大師平間寺(神奈川)307万人、浅草寺(東京)291万人、鶴岡八幡宮(神奈川)250万人、住吉大社(大阪)239万人、熱田神宮(愛知)230万人と続く。

「初詣おみくじ」は大吉・吉・中吉・小吉・半吉・末吉・末小吉・平・凶・小凶・半凶・末凶・大凶の種類がある。

凶が出るとショックを受ける人がいるが、正しい解釈を調べると。

凶は「それより下は無く、あとは上るだけ」 という意味。

また、凶の漢字は「メ 」=芽と、それを入れる箱になる。

そして、芽の上は開いているので芽がどんどん伸びていくという意味に。

ですから、現時点での運勢であり、明日以降今年は良い年になると思っていれば大丈夫だ。

初詣の時期だけは凶を無くしたりする神社もある一方、東京浅草寺では凶の比率が3割という多さ。

これは、凶を多くすることで凶をお寺に落としていってもらう意図なのだとか。

明治神宮では吉凶のおみくじは無く、明治天皇の和歌から選ばれた一句と解説で、今後どのように過ごすかを説いている。

大吉は一番良い運勢なので結ばず喜んで持ち帰るべきだとか。

本年は酉年です。

嫌なことは「とり除き」良いことは「とり込んで」まいりましょう。

写真…高鞆神社の縁起物。

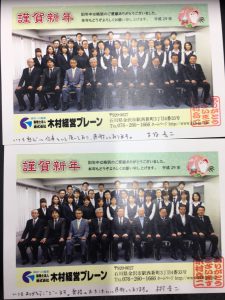

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い申し上げます。

今年も、社員と幹部の方への年賀状に一言を添えました。左記の年賀状は、平成25年4月入社の方への一言例です。

「平成25年4月に入社して頂き、成長したと感じます。 よく頑張った! 小さな一歩を大事にして丁寧に生きていきましょう!」

こんな感じで、社歴が浅い社員へは、やや上から目線ですが、幹部の方には当然ながら下から目線できっちり感謝ベースでメッセージをまとめました。

当社では、独身の社員の方にはご両親、結婚している方には配偶者に左記のような年賀状を出しております。

当社では、独身の社員の方にはご両親、結婚している方には配偶者に左記のような年賀状を出しております。

今年の年賀状には、全て一言書くという方針のもと、ご両親と配偶者の方に以下のようなメッセージを書きました。

ご両親への例示

「いつも熱心に仕事をして頂いており、感謝しております。 木村岳二」

配偶者への例示

「いつもありがとうございます。奥様のお力添えに感謝しております。 木村岳二」

さらに、新入社員のご両親には、「入社して頂き、感謝しております 木村岳二」と一言、添えました。

12月24日、クリスマスイブの日に標題の祝賀会が開催された。

その祝賀会で代表発起人として挨拶をさせていただく。

私が平成25年9月に旭日小綬章を受章したときの祝賀会では平野豊会長が代表発起人になっていただいたが、今回は私が代表発起人を務める。

「代表発起人あいさつ」

ただ今ご紹介に預かりました木村光雄でございます。

本日、平野豊先生の藍綬褒章受章祝賀会にあたり発起人を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

先ずは、平野豊先生ならびに奥様の久美子様におかれましては、この度の藍綬褒章のご受章、まことにおめでとうございました。

心よりお祝い申し上げます。

(ご夫妻に着席を促す)

本日、皆様におかれましては年末のお忙しいところにもかかわらず、かくも大勢の方々にご臨席をいただき心から感謝申し上げます。

ご来賓として、日本税理士会連合会の神津信一会長はじめ連合会副会長・専務理事の皆様、元金沢国税局局長の下山宏様はじめ歴代局長様、全国各地の税理士会役員・顧問・相談役の皆様、そして地元石川県選出の国会議員県議会議員の皆様、金沢市長様、平野税理士法人の関係者の皆様、さらには税理士関連団体ならびに友好団体の代表の皆様、

本来ならばお一人お一人のお名前をご紹介しお礼申し上げるところですが進行の都合もあり、後ほどご挨拶いただきたく、このようなご紹介になりましたことお詫び申し上げます。

さて発起人として平野豊先生のご経歴をご紹介しなければなりません。

お手元の「受章者経歴」をご参照ください。

先生は昭和28年生まれで今年63歳になられました。

平成元年、税理士試験に合格され平成2年に税理士登録されました。

現在、北陸税理士会会長として3期目を務めておられますが、役員を務められたのは平成7年6月の金沢支部幹事に就任されたときからですから会長就任は16年目という早さでございました。

金沢支部幹事に就任された時は、私が金沢支部長の2期目でした。

おりしも、前年の平成6年7月に日税連公開研究討論会研究発表委員に任ぜられ、消費税をテーマにディベート形式を採用しその活躍ぶりは話題になりました。

また、私の会長3期目に北陸税理士会理事に就任され、平成18年4月には北陸税理士会創立50周年を記念しての韓国・中国への視察には実行委員会副委員長として持ち前の気配りと企画力で成功に導いていただきました。

日税連では平成23年7月に副会長に就任されましたが、その年の3月に東日本大震災が発生し、その対応に尽力されました。

平成26年3月に13年ぶりの税理士法改正に尽力され、また同年7月には北陸税理士会が提唱していた中小企業対策を特別委員会から常設部に昇格されるよう注力されました。

ここで、平野先生のブライベートな面をお許しを得てご紹介します。

先生は金沢市から南に少し行った能美市寺井町のご出身です。

寺井町は九谷焼で有名ですが、お父様は九谷焼の作家でしたから平野先生はもし九谷焼の家業を継がれていたら今ごろ人間国宝になっていたかも知れません。

また、先生は私が知ってるだけでもいくつも造詣の深さを持っておられます。その一端をご披露します。

巨木鑑賞です。

巨木鑑賞については、先生とご一緒された方もいらっしゃることでしょう。

私も3か所ばかりご一緒しましたが、特に幹回りが24メートル、根回りが40メートルという日本一の「鹿児島・蒲生の大クス」を今年2月にご案内いただきま巨木のオーラに感じ入った次第です。

つぎは、歴史に明るいことです。

北陸税理士会会長に就任された年、平成23年に大河ドラマ「八重の桜」が放映されましたが、その主人公の新島八重は平野先生の母校・同志社大学の創始者新島襄の妻です。

余談になりますが、新島八重は戊辰戦争のときに会津の鶴ヶ城に立て籠った女傑です。

その会津藩藩主保科正之の娘・摩須は加賀藩5代藩主前田綱紀と結婚した深い関係があります。

そのあたりの詳しいことは平野先生にお聞きになってください。

最後は、越中八尾の「あわら風の盆」をこよなく愛していらっしゃることです。

ご一緒された方も多いことでしょう。

私も昨年9月にご一緒しました。

この祝賀会でご披露ありますのでお楽しみください。

平野先生は私の印象では「こくもあるけど切れもある」と言ったところでしょうか。

これからも会務が続きますが、ご健康に留意され税理士界へのご指導をよろしくお願い申し上げます。

奥様の久美子様におかれましては、平野先生が会務で留守勝ちの中、事務所とご家庭を守られ大変なご苦労があったかと拝察申し上げます。

これからも任務が続きますがよろしくお願いいたします。

最後になりますが、この祝賀会にご臨席いただいた皆様に厚く厚く感謝を申し上げ発起人挨拶といたします。

本日はまことにありがとうございます!

(あいさつ終わり)

祝賀会も盛況裡に終えた。

今年最後の行事を務め、来年は酉年、くる年の安泰を祈っております。

皆様、良いお年をお迎えください。

写真…葉牡丹<ハボタン>(12/18鞍月セントラルパーク)

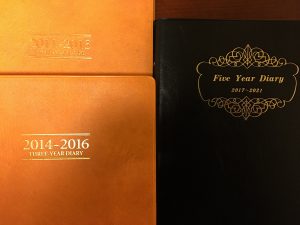

従前から、高橋書店の3年日記(商品NO.96 2011-2013、2014-2016)を愛用しておりましたが、2017年からは、博文館新社の5年日記(商品NO.214)にしようと思います。この5年間は、当社の5か年計画(第9次5か年計画)と合致します。

従前から、高橋書店の3年日記(商品NO.96 2011-2013、2014-2016)を愛用しておりましたが、2017年からは、博文館新社の5年日記(商品NO.214)にしようと思います。この5年間は、当社の5か年計画(第9次5か年計画)と合致します。

これまで、6年間、休まず日記を綴ってこれたのは、完全に習慣として、ルーティンとして確立したからにほかなりません。

高橋書店と比して、博文館新社の日記は、無駄のない作り。余分な装飾がないですね。きっちり、下から目線で日常を綴っていこうと思います。

12月8日に北陸税理士会主催の「マイナンバーに関する安全管理」の研修を受講した。

講師はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)技術本部セキュリティセンター普及グループ研究員の坂本ゆみか氏。

冒頭、サイバー攻撃の実態を聞き驚愕した。

サイバー攻撃とはコンピュータやネットワークに不正に侵入して、データを詐取したり破壊や改ざんをしたりすることで、そのコンピュータやネットワークが機能できない状態に陥らせること。

昨今は、さまざまな機器やシステムがインターネットとつながっていて知らない間にサイバー攻撃の被害にあっている。

情報セキュリティ10大脅威の第1位は…

「インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正利用」だ。

何と、2015年は1495件30億7,300万円の被害があり、3年連続で過去最悪を更新している。

とくに最近は、法人の口座被害の増加と信金・信組・農協・労金に被害が拡大している。

2015年には不正アクセスで年金情報125万件が流出したとの報道がなされた。

また、2010年にはイランの核燃料施設へのサイバー攻撃があった。

法人は、銀行が導入しているセキュリティ対策を実施していないと不正な払い戻しの補償の対象外となるから深刻だ。

セキュリティ対策をどうしたら良いかは、政府が公表している「IoT(Internet of Things)ガイドライン」を参照して欲しい。

情報セキュリティ対策を図りたい中小企業・小規模事業者のみなさまへの指針。

「始めたい」…自社の対策状況や問題点をチェックしてみよう!

検索(インターネット)…「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」を活用ください。

検索…「MyJVNバージョンチェッカ」

「学びたい」…社員教育や組織内研修にオススメ!

検索…「映像で知る情報セキュリティ」

検索…「5分でできる!ポイント学習」

「強化したい」…組織や業務に適した取り組みを進めよう!

検索…「対策のしおり」

検索…「iSupport」

以上6つの情報をインターネットで検索して、お客様から預かった個人情報や機密文書、従業員のマイナンバーや自社独自の開発技術など、適切に管理してください。

企業経営に欠かせない大切な情報と信用・信頼を守るために情報セキュリティ対策に取り組みましょう!

写真…寒椿(12/12鞍月セントラルパーク)

年末調整の時期を迎え、2017年カレンダーの配布も開始しております。2016年も、もう少し。

皆様、年賀状の準備はいかがでしょうか。左の集合写真は、2017年の年賀状に記載されるものです。

3F研修室にて、前列9名(本部)、二列目11名(女性)、三列目8名、後列8名、合計36名の写真です。

11月24日に金沢経済同友会主催で表題の会合が開催された。

「谷本正憲石川県知事のご挨拶」

・北陸新幹線金沢開業から1年8か月経過し、入客数は開業時から持続している。

とくに昨年の外国人数は36万人となり、平成15年の5万人と比較して10年で7倍となる。

10年後は100万人を目指したい。

・想定外だったのは、仙台を中心に東北からの入客多かった。

11月には仙台から大宮経由で臨時直通列車が走り3時間半で結ばれた。

・金沢港発着のクルーズ船が年間32回となり、来年は50回を見込んでいる。

利用客は県内30%、近県30%、首都圏から新幹線を利用を含め50%となっている。

・企業誘致数は北陸新幹線開通前後では3倍となる。

「意見交換会での質問と知事見解」

・新幹線ルートで石川県議会は米原案を議決しているが、金沢経済同友会としては小浜ー京都案を支持すると表明し、それに対し知事は重く受け止めると答えた。

また、同友会は中京方面へのアクセスが新幹線により不便にならないよう利便性の確保を求めている。

・金沢城「二の丸御殿」の復元については、二の丸御殿だけ写真が見つからない。

間取り図は発見されているので、年度内に絵図集を作成出版する。

・小立野の金沢大学工学部跡地に石川県立図書館の移転新築と金沢美術工芸大学(公立大学法人)の移転新築を6~7年かけて完成させる。

二つの施設の間に幹線道路を通し県民の利便性を確保する。

・2020年の東京オリパラに合わせて全国で実施される文化プログラムに向け石川県に「文化スポーツ部」を新設したいと。

・東京国立近代美術館工芸館の県内移転に関して、同友会側は収蔵品の中身が重要であると指摘したのに対し、知事は伝統工芸品を中心に所蔵品の半数以上を移転することで国と合意していると答えた。

また、施設の名称は本館の移転であることを強調し、分館の印象を持たれることがないよう国と協議したいと語った。

・「企業版ふるさと納税」に関しては、3社の誘致企業が内定しているとのこと。

この制度は、国が認定する地方創生事業に対して企業が寄付を行うと寄付額の3割に相当する額の税額控除の特例措置がなされる(平成28年度税制改正にて創設)。

現行の地方公共団体に対する法人の寄付にかかる損金算入措置による軽減効果と合わせて、寄付額の約6割に相当する額が軽減される。

・「のと里山海道」について、平成25年に全線無料化になったが、利用者が急増し10月には2名の死亡事故が発生した。

対面通行区間にセンターポール5倍に増やし、ポール周辺には車が走行すると警告音を発する「溝切り部分」を設けるため12月の補正予算案に計上した。

この石川県知事との見交換会は平成11年から開催され今回は16回目となる。

石川県として金沢経済同友会の意見を重視し施策に反映していると感じる。

席上、加賀屋の小田禎彦相談役にご挨拶に行った際に、石川県への外国人観光客で台湾が一番多いことについてお話したら小田さんから次の話があった。

能登空港は2003年7月7日に開港し13年経過した。

台湾と能登空港との直行チャーター便は300便になった。

台湾から能登空港に到着したさいは、加賀屋から通訳などさまざまなお世話をするために行っている。

台湾加賀屋とのスタッフ交流も行っている。

板前の修行は7年かかるが、日本人は辛抱が弱いけど台湾人はしっかりしているとおっしゃっていた。

集客は陰の努力の積み重ねがあって初めて実現するのですね。

政財界の協調が地域の発展に必要不可欠であることを実感した。

写真…デンマークカクタス(自宅玄関)

先日の幹部会議において、アンケートの実施を決定いたしました。そして、アンケートがほぼ回収され、大事なお客様の貴重なご意見を頂きました。お客様の声が五臓六腑にしみわたっております。

先日の幹部会議において、アンケートの実施を決定いたしました。そして、アンケートがほぼ回収され、大事なお客様の貴重なご意見を頂きました。お客様の声が五臓六腑にしみわたっております。

その中で、痛感したのが、タイトルの「クイックレスポンスの大事さ」であります。今期の計画書に以下のように方針を書きました。絵に描いた餅とならないよう、実行していきたいと思います。

会計事務所は、お客様にとって唯一のアンテナであり、よろず相談者である。そのアンテナを錆びつかせないようにする。お客様はピッチャーであり、我々担当者はキャッチャーである。クイックレスポンス(即答)が満足のすべて。お客様の投げた球(質問)を1秒でも早く返すことでクレームはなくなる。

当社のノートに、質問事項を記入し、回答したら、チェック欄に印をつける。こういうルーティンを各人が確実に身に着けることが肝要でしょう。

お電話でお問い合わせ

お電話でお問い合わせ