「木村経営ブレーン」グループの第35回定時株主総会。

「木村経営ブレーン」グループの第35回定時株主総会。

社員が陪席する中、計算書類、剰余金処分等株主の方から承認をいただきました。

この規模で株主総会を開催している会社は少ないとは思いますが、お客様の模範会社でありたいという思いで毎年、開催しております。

年末を前に重要イベントが終了し、ホッと一息です。

「木村経営ブレーン」グループの第35回定時株主総会。

「木村経営ブレーン」グループの第35回定時株主総会。

社員が陪席する中、計算書類、剰余金処分等株主の方から承認をいただきました。

この規模で株主総会を開催している会社は少ないとは思いますが、お客様の模範会社でありたいという思いで毎年、開催しております。

年末を前に重要イベントが終了し、ホッと一息です。

11月16日に「金沢両輪会」主催の講演会で鈴木大拙館館長・木村宣彰氏の講演を聞いた。

「鈴木大拙の歩み」

金沢時代…0歳(1870年・明治3年)~20歳

東京時代…21歳~26歳

米国時代…27歳~39歳

東京時代(学習院)…40歳~50歳

京都時代(大谷大学)…51歳(1921年・大正10年)~90歳

米国時代…80歳(1950年・昭和25年)~88歳

鎌倉時代…88歳~95歳(1966年・昭和41年)

1963年(85歳)、「ノーベル平和賞」の候補となったが国際赤十字社が受賞している。

鈴木大拙のことを加藤周一(1919~2008)は「日本文学史序説」の中で次のように評している。

「今日まで大拙をこえる人は一人ない」

あらゆる時代の日本人のなかで、知的または精神的に、日本国の外の世界にもっとも広く、もっとも深い影響を与えたのは鈴木大拙である。

その意味で彼を抜く者は、今日までのところおそらく一人もない。

日本国内でその影響は、どういうものであったか。

大拙には直接の弟子がなかったが友人があった。

国内での最大の影響は、親友西田幾多郎(1870~1945)の哲学にあらわれている。

彼が生きたほとんど一世紀にも及ぶ長い生涯は、日本文化と西洋文化との対決の時期に重なっていたから、前者にとっての仏教の意味の確認は、また同時に後者に対してその意味の主張でもあった。

著作の半分を英語で書いた大拙は、単に禅を外国に紹介したのではない。

彼は禅を対象化し、それが「日本的霊性」の集約的な表現であることを、普遍的な言語で叙述したのである。

「大拙と関係のあった方」

夏目漱石(1867~1919)…鎌倉・円覚寺の釈宗演から居士号を授与された。「大拙」は27番目、「漱石」は233番目である。

1893年(明治26年)、シカゴ万博と同時に開催された万国宗教会議での釈宗演(34歳)の講演録を英訳したのは大拙(23歳)である。

大拙はそれを「夏目漱石さんに見てもらった」と自叙伝で語っている。

坪内逍遙…大拙の英語の先生。

その時分に大拙がおかしいと思ったこと。

英語では犬猫は四本の足を「持つ」と言うが、日本語では「ある」と言う。

西洋の人たちの考え方の根本には所有欲が強くある。

所有欲はつまり権力だ。

大拙の影響を受けたエーリッヒ・フロムは

「持つ」(to have)を「過去、未来」、「敵意、不安感、死ぬことの恐れ」につながり、

「ある」(to be)を「今ここ」、「共存、安心感、生きることの肯定」につながると。

「鈴木大拙の思想(大拙の著書から)」

・東洋は非合理主義、西洋は合理主義だというが私はどちらでも良いと思う。

人間はどちらか一つで生きてゆけるのでないから、そうして実際は非合理と合理の間で、何となくかじ取りを都合よくやってゆくのだから。

なんでも一つにきめてかかろうというのが、よくないのだ。

・西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。

東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから考えはじめる。

・二分性で人間生活を割り切るべきではない。

東洋的な考え方、感じ方、それは無意識であってもなんであってもかまわない。

それを護り立てることによって、二分性文化の不備を補足していかねばならない。

・何事も「二」にして「一」て、「鳥の両翼」「車の両輪」の如くでなくてはならない。

一方を欠くならば目的の清涼地に到ることはできない。

・日本は世界に対抗させて島国根性を押し出して、安直な、軽薄な、浅はかな愛国主義に終始してはならぬのである。

石川県が生んだ世界的な思想家・哲学者、鈴木大拙と西田幾多郎はともに明治3年生まれ、金沢の第四高等中学校に学んで、生涯深い交流を続けた。

今年は大拙没後50年にあたる。

写真…1、インパチェンスの花(11/18、自宅近くで)

2、芦原温泉「灰屋」の庭園(11/21、第32回碁游会で滝口九段に4子局7目勝ちで4年半ぶりの勝利)

先日、TKC北陸政経研究所の活動として、宮本周司氏の事務所を表敬訪問。平成29年度税制改正等要望書を説明致しました。とくに、平成31年(2019年)10月までに、インボイス方式ではなく従前の帳簿方式とする改正と単一税率とする改正について要望致しました。

先日、TKC北陸政経研究所の活動として、宮本周司氏の事務所を表敬訪問。平成29年度税制改正等要望書を説明致しました。とくに、平成31年(2019年)10月までに、インボイス方式ではなく従前の帳簿方式とする改正と単一税率とする改正について要望致しました。

我々の要望を受けて、宮本氏から、以下のようなお話を頂戴し、私見を交えてまとめてみました。

はじめに

割賦販売法の改正により、ICチップが義務化された。目的は、クレジットカードの不正を防ぐためだ。欧米は、クレジットカード文化であり、2020年のオリンピック・パラリンピックに備え、海外の訪問客に対応する動きが加速する。

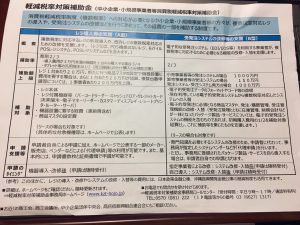

インボイス方式及び軽減税率への対応

要望のとおり、従前の帳簿方式とする改正と単一税率とする改正にむけて動いていく。ただ、平成31年10月まで時間があるので、先ずは、補助金(写真のレジェメ参照)を活用して、改正に備えて、レジ導入や受発注システム改修をしてはいかがでしょうか。これは宮本氏の有りがたい提案。聴けば、1,000億円ほどの財源があるので、今のところは財源には不安ない。しかしながら、平成31年10月の間際になって駆け込み需要があるかもしれない。財源に余裕のある今、対応することが賢明でしょう。

レジもない現状

東京の市場でさえ、レジもなく、お客様から頂いたお金をザルに入れている小規模事業者も少なくない。地方においては、ザル派の方も多いだろう。蛇足ながら、ザルのお金は翌日、そのまま銀行へ持参して第三者の方に売上金額を記帳して頂けば良いだろう。ただし、ザルのお金の中から、お金を持っていっていないということが当然ながら前提。何か支払でお金が必要だからといって、いちいちお金が消えては、正確な売り上げ金額が不明でしょう。

まとめ

レジではなくザル派の事業者の方。または、古―いレジを使っている方やクレジットカードに対応していない事業者の方も同様。海外の訪問客はクレジットカードを使って買い物をする。これから、日本もクレジットカードを多用していくことでしょう。消費税の改正に合わせて、レジシステムを一新し、補助金を活用するのはいかがでしょう。

最後に、未上場株式の相続税評価について、なんとか軽減できないかどうかも要望致しました。これについては、引き続き、継続要望していきます。

11月9日に金沢経済同友会が山野之義金沢市長との意見交換会を開催した。

最初に表題のテーマで金沢市長から説明があった。

その要旨は次のとおり。

・入込客数(金沢市を含む4市2町)…過去最多1,006万人(平成27年度)。

・兼六園の外国人入園者数…平成24年の11万人から平成27年は2.5倍の29万人に。

今年1月から10月末までの10か月間に兼六園を訪れた外国人旅行者は約31万人と過去最多となり、国別では台湾13万人、香港3万人、中国1.7万人と上位を占めている。西欧ではイタリア人が1万人でトップ、続いてフランス人、スペイン人と続いている。

・金沢21世紀美術館…入場者数ランキング全国第8位(237万人)。

第一位はディズニー、3,019万人。

第二位はユニバーサル・スタジオ、1390万人。

第三位は上野動物園、396万人。

・鈴木大拙館には年間6万人が訪れた。

・56の支社・支店が新設(H26.10~H28.7)。

・2020年に東京国立近代美術館工芸館の金沢市へ移転。

同年に「国際工芸サミット」の開催。

・第2回「金沢マラソン2016」を10月に開催。1万3千人参加。

・2020年の東京五輪・パラリンピックの「文化プログラム」に向けて今年度中に推進本部を設置。

意見交換会で金沢経済同友会からコンベンション施設に関して質問したのに対し、市長は金沢歌劇座と金沢ふるさと偉人館を含めた改築案を提示した。

新幹線が開通してから1年8か月経過して、今の課題は観光客と市民生活の調和である。

(11/10、北國新聞朝刊5面に山野金沢市長の向こう正面に私の禿げ頭が写っている。

隣は畠先生と今井先生。)

写真…11/12、金沢駅西広場のドウダンツツジ。駐日本国大韓民国大使館・崔仁洵参事官と日韓友好税理士連盟ご一行にご挨拶したときに。

北陸新幹線敦賀ー大阪のルート案、いよいよ絞られてきました。東海道新幹線の代替、金沢ー新大阪の所要時間が短い(1時間19分)等の理由から小浜ー京都をつなぐルートが有力と地元紙(北國新聞)が報じました。

北陸新幹線敦賀ー大阪のルート案、いよいよ絞られてきました。東海道新幹線の代替、金沢ー新大阪の所要時間が短い(1時間19分)等の理由から小浜ー京都をつなぐルートが有力と地元紙(北國新聞)が報じました。

一方、米原ルートは、建設費(5,900億円)や工期の短さ(10年)など費用対効果が最も高く、こちらも採用の余地はまだまだあると解説が続く。

前回のブログ(11/6)で登場した麻生氏も、財政投融資で大阪延伸を着実に進めたらいいというような主旨の発言もしていました。年末まで延伸のニュースに注目しています。

さて、先日、業界(税理士)の先輩から興味深いことを拝聴しました。話の面白くない人の特徴はと問われ、一言。「自分のことしか考えていない場合、間違いなく、つまらない。」「言い間違えないように、かんだらいけないなど考えているということは相手のことをまったく眼中に入れていない、つまりそういうことだ」と。

すーっと私の心のど真ん中に入ってまいりました。利他、相手のことを思い話す。そうすれば、相手に伝わると思います。

自民党金沢支部政経セミナーに初めて参加してきました。

自民党金沢支部政経セミナーに初めて参加してきました。

講師は、写真左のとおり、麻生太郎氏と今井絵理子氏。

講師お二人のオープニング登場の曲は、今井氏が所属していたSPEEDの「White Love(ホワイトラブ)」!1997年のヒット曲であり、当時、よーく、カラオケで聴きましたね。麻生氏曰く、「こんな歌知らねーなー」とユーモアたっぷりに語ると会場は大盛り上がり。

麻生氏の講演では、失言に注目するも、手堅く経済について語る。過去、イギリスはシティで、アメリカはウォール街で金融にて経済を発展させてきた。そして同時に大きな失敗もしてきた。日本も金融サービスで経済を発展させるのか。

私見ながら、金融よりもモノづくり、技術で日本経済を発展させることが大事ではないか。麻生大臣は、石川県の地元の二社を取り上げる。天池合繊株式会社(七尾市)の「天女の羽衣」や株式会社BBS金明(白山市)などの技術は世界に通用している。麻生大臣は、この日本という国を愛しているし、期待しているんだなーと強く思いました。一方、今井氏も障害を抱えた子供に対し、強烈な愛情を感じました。

普段は、政治とは距離を置いて生活をしていますが、たまーに政治家の話を聴くと、勉強になりますね。

今年3月に初めて芦原温泉「灰屋」での碁苦楽会に参加し、今回は10月29日~30日の長野県上諏訪温泉「ホテル山王閣」が会場だった。

会長の兵頭俊一氏は囲碁をこよなく愛し、お世話いただいている方である。

全国から47名の方と対局ソフトの2名(?)が参加した。

指導棋士は牛力力(にゅうりぃりぃ)五段(牛栄子女流棋士の母)。

案内書に囲碁上達講座が掲載されていたのでご紹介。

「囲碁の根本理念」

1、碁は一手づつ交互に打ちながら、最終的に相手より多くの地を獲得した方が勝つゲームである。

2、これを実現するための方策は、一手ずつ交互に打ちながら、着手の効率差を生み出すことである。

3、効率差を生み出すための手段は「戦いを起こすこと」。

具体的には「相手側の捨てられない弱い石の集団を作り、それを上手く攻める」ことである。

攻めれば、相手は抵抗ないし反発してくるから、必然的に戦いが勃発するが、準備万端整っている黒は有利に戦う事ができる。

単に地を囲う(守る)着手の連続からは効率差は決して生まれない。

4、常に意識しておくべき「戦いを有利に展開できるための諸条件」

(1)、戦いは自分の縄張り内で始めること。

(2)、対局意識としては「勝つことよりも負けないように」を心がける。

(3)、構想的には「自分の理想形を目指すよりも、相手に理想形を作らせない」。

(4)、「捨て石の活用」を意識すること。

(5)、最も効果的な戦法は「絡み攻め」である。

(追記)、私がトップアマから聞いた一言。「まず、手抜きから考えよ」。

「碁苦楽会」の歌(元歌=大川栄策の「碁」の替え歌):作詞 兵頭俊一

一) 石の働き、形勢判断、戦う意識を忘れずに 守り三分で七分は攻めよ ミスを犯せば負けになる これぞ碁道の極意なり

二) 布石の精神(こころ)は模様を張って 相手の侵入ウェルカム 上下左右にうろうろそて 逃げた時には勝負オワ これが勝負の秘訣なり

三) 右に打たれりゃ左に注意 上に打たれりゃ下を見よ 敵の思惑さらりとかわし 手抜き、捨て石、振り替わり これも、これも勝負の秘訣なり

四) ひと隅死んでも投げたりしない そのうち相手もミスをする シチョウ、ハメテや絡みに攻めて 相手(てき)の大石碁臨終 これぞ、これぞおいらの勝負技

五) 東西南北 日本の各地から 集いし碁キチが50人 年に二回の逢瀬を期して 日ごろ精進 碁精進 われら、われらホンマの碁苦楽会員!

(繰り返し)

われら、われらホンマの碁苦楽会員!!

囲碁の歌があるなんて、ホンマ嬉しいですね。

<元歌> 「碁」の歌

歌:大川栄策

作詞:石本美由起

作曲:安藤実親

編曲:佐伯 亮

一、呑めば呑むほど心が冴えて 指先ばかりが 重くなる 見えぬ定めに逆らいながら 無限手数の先を読む 命、いのち削るか 勝負石

二、思案あぐんで眠れぬ夜は 寝返りうつたび 盤上の 白と黒との 小さな石に 命燃やして鬼となる 俺の おれの心は 石に聞け

三、気合、気迫の 真剣勝負 邪念のつけ入る隙はない 勝って輝け 明日に進め 新手一生打つ石に 夢が ゆめが開ける 囲碁の道

私がブログ<319>で「碁の歌」をご紹介したら、後日、神戸の方から電話をいただいた。

「木村さんのブログで碁の歌を知りました。実は随分以前から長崎にいる親父から碁の歌があると聞いているけど分からないから探して欲しいと頼まれていましたが、なかなか見つかりませんでした。

木村さんのブログで、やっと見つかりました。ありがとう。」と。

私からは、碁苦楽会でこの歌を知ったことをお伝えした。

縁の不思議さを感じた次第です。

30日の午後に「りんご狩り」とワイン醸造メーカーを訪ねた。

このブログは10月28日、大宮で「関東信越税理士会の峯村福督(みねむら よしまさ)顧問の逝去(享年87歳)に伴うお別れの会」に出席し帰りの新幹線でインプットしている。

平成13年にお会いしてから何かとご指導いただいたすばらしい人格の税理士先生でした。

とくに、峯村先生が「日本税理士厚生年金基金」の理事長をされていたときに、私は「資産運用委員長」としてお仕えした

また、日本税理士会連合会の筆頭副会長としてもお役目を果たされた

お別れ会の後、熊谷先生、清水先生、阿部事務局長と近くの寿司屋で「献杯」する。

ご冥福をお祈りしますとともに、ごゆっくりおやすみください。

合掌。

写真…信州塩尻の「五一ワイン」、海抜700メートルの丘陵地帯「桔梗ヶ原」で105年前に開園。

秋期大学の懇親会にて、TKC北陸企業防衛委員会の目標達成を祝う機会を頂きました。願い事が成就したとき、ダルマの右目(向かって左)に目を描きいれる「ダルマの目入れ式」です。

秋期大学の懇親会にて、TKC北陸企業防衛委員会の目標達成を祝う機会を頂きました。願い事が成就したとき、ダルマの右目(向かって左)に目を描きいれる「ダルマの目入れ式」です。

特別研修会(4月8日、金曜日)にて、ダルマの左目(向かって右)に目を入れ、祈願しながら開眼させたのが春。夏が過ぎ、秋に収穫できたわけですね。

たくさんの方にダルマの両目をいれるセレモニーを見ていただいた経験は初。取り急ぎ、ダルマの目入れ式の報告まで。

「会計で日本を強くする」というテーマで、坂本孝司氏、甲南大学教授の河崎照行氏から、中小企業会計の重要性と地方再生についてご教示をいただく。

「会計で日本を強くする」というテーマで、坂本孝司氏、甲南大学教授の河崎照行氏から、中小企業会計の重要性と地方再生についてご教示をいただく。

「中小会計要領」は、大企業とは異なる中小企業の特質を捉えた会計基準です。国際会計基準とは一線を画していることに意義があると私見ながら思いました。

これまでの成立の経緯とこれからの未来図をよく理解できました。会計と経営の成果には、大いなる因果関係があり、会計事務所は経営者を支えながら、結果として、地方を発展させていく。

15日に東京富士大学会計人会の主催により東京富士大学二上講堂で開催された。

私も実行副委員長として参画した。

私が東京富士大学の前身である富士短期大学を卒業したのは38年前の昭和53年3月。

勤務していた会社を32歳で退社し松任市(現白山市)に住宅兼税理士事務所を建て開業したのが昭和50年6月1日。

顧問先も少なく時間があったので、翌年に公認会計士の受験資格を得るために入学した。

しかし、卒業時には仕事量も少しづつ増え生活費のこともあったので、先輩の助言をきっかけに公認会計士の受験を断念し税理士業務に専念することになった。

東京富士大学は1943年創立、73年の歴史があり、奇しくも私の年齢と同じである。

簿記・会計教育に強く、500名を超える税理士を輩出している。

全国大学会計人サミットには全国の30大学会計人会(全国51会計人会のうち)から150名が参加した。

岩下忠吾実行委員長、若狭茂雄東京富士大学会計人会会長をはじめ31名の実行委員が7か月間準備を重ね、サミットは盛況だった。

ご来賓には神津日本税理士会連合会会長、鈴木日本公認会計士協会副会長、西村東京税理士会会長、浅井日本公認会計士協会東京会会長、石丸北海道税理士会会長、松原九州北部税理士会会長、小島東京地方税理士会会長、二上東京富士大学理事長、長谷川東京富士大学学長など22名。

ご挨拶の中で公認会計士業界も業務環境が厳しく、経営助言や国際問題、ITの分野などに拡大しているとの話があった。

「プログラム」

・サミット会議…基調講演「歪みのない消費税を」:岩下実行委員長

・東京富士大学会計人会によるパネルディスカッション…コーディネーター:岩下実行委員長、パネラー:実行委員5名の先生。

「歪みのない消費税を」の論点。

・全事業者822万(営利法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人、個人の事業所得者と不動産所得者)のうち約36%のみが消費税の納税義務者であるという事実をどう考えるか、これについてどう対処すべきか、そのためにはどのような方法があるか。

・基準期間の課税売上高を基準とすることの問題点。

・税法が2年間消費税の納税を免除していることの矛盾。

・2年ごとの開業・設立と廃業・解散による消費税の回避を税制が認めていることの矛盾。

・最大の矛盾は、順次事業者間で転嫁されることを予定している消費税のスキームを破壊していること。

・インボイス導入により免税事業者が経済取引から排除され、経済の基盤と成長の阻害要因となること。

・今般の消費税引き上げ延期により、軽減税率の執行も延期されることになったが、平成28年1月1日からスタートしたマイナンバー制度も活用しつつ消費税の逆進性の緩和対策を再検討する必要があるのではないか。

・非課税からゼロ税率課税への改正を。

現行消費税において非課税取引が13項目設けられている。

このうち国民の生活、健康、教育に密接に関連しているものとして、療養、医療、住宅家賃、社会福祉、身体障害者用物品、教科書にかかる資産の譲渡が非課税となっている。

非課税となっているため、これらの対価に仕入れにかかる消費税が含まれ国民の負担になっている。

医療機関の控除対象外消費税(損税)は日本医業経営コンサルタント協会の調査では、平成20年度で医科診療所は平均200万円、病院では平均2,200万円となっている。

・一般事業者における金融収益の課税売上割合からの除外。

すべての事業者は金融機関に資金を預貯金として預託しており、金融収益として預金利子を収受している。

この預金利子の額が存在することにより、課税売上高5億円を超える事業者は仕入税額控除について個別対応方式を選択している場合、課税仕入れを常に区分することが必要となり、事務手続き上大きな負担となっている。

この事務負担を含めた改革が必要ではないか。

・簡易課税事業者の投資即時控除。

消費税の特徴の一つに「投資即時控除」がある。

つまり、事業者の課税仕入れは、その目的、種類、金額、課税制度に関わりなく課税仕入れを行った課税期間において控除するという特徴を持っている。

しかし、現行制度を維持することを前提として、簡易課税制度の選択事業者の設備投資にかかる仕入税額控除の見直しが必要であることを提言したい。

現行のみなし仕入率と乖離していることは明らかだが、公表された実額の仕入率が損益計算をベースとして算定されていることから見ても、消費税法によるみなし仕入率には資産にかかる課税仕入れが含まれていないと考えられる。

「結 論」

租税は公平、中立(効率)、簡素を基本としているが、消費税に関しては…

1、逆進性の問題

2、帳簿方式の問題

3、簡易課税の益税の問題

4、消費税の届出書が複雑

これからは税率10%、軽減税率、インボイスとますます複雑になろうとしている。

今こそ、消費税制の歪みを是正すべきである。

懇親会は二上講堂の4階に移動し和気あいあいの中で、アトラクションはモンゴルの馬頭琴が奏でられた。

中締めの挨拶で、「私は”武士の家計簿”でお馴染みの金沢から参りました。昔は藩の財政でそろばん侍が活躍していましたが、今は大学会計人会が業界の中心になって国家に貢献いたしましょう。今日のサミットで提起された法改正で消費税の課税事業者が500万増えることにより、税理士の業務が増えて若者の税理士受験離れが改善されることを期待しています。」と訴え、三三七拍子で締めくくった。

今回のサミットで多くの出逢いがあった。

TKC中央研修所の役員でご一緒した江種康人先生も東京富士大学出身で30数年ぶりにお会いした。

江種先生から、石川県出身の哲学者である西田幾多郎の「わが心深き底あり、喜も憂の波もとどかじと思う」という短歌を教えていただいた。

西田は絶望の極にあって、その心の底深くに広がる魂の開けを、「喜びも憂いの波もとどかない」静謐な永遠の世界を感得し、絶望を突き抜け「あかあかと燃える」純粋生命を体得し哲学に表現したものだ。

今回初めて会った中国大連出身の王剣鋒さんは日本の税理士の資格を取得し、奥さんは日本人で、日本企業の大連貿易に関する税務を専門にされている。

私が以前に会った大連市の夏市長のことを話したら覚えていた。

全国大学会計人会サミットの発起人代表である関本和幸先生は体調がすぐれずご欠席され、お会いできなかったのは残念だった。

来年の第21回サミットは成蹊大学の担当となった。

東京富士大学の存在をアピールできた良い機会でありました。

写真…東京富士大学会計人会が参加者にお配りしたもの。

お電話でお問い合わせ

お電話でお問い合わせ