5月26日、金沢国際囲碁交流協会の設立30周年総会と記念大会がKKRホテル金沢で開催された。

この総会をもって当協会の事業は新しく発足した石川県囲碁協会の国際交流部に引き継がれる。

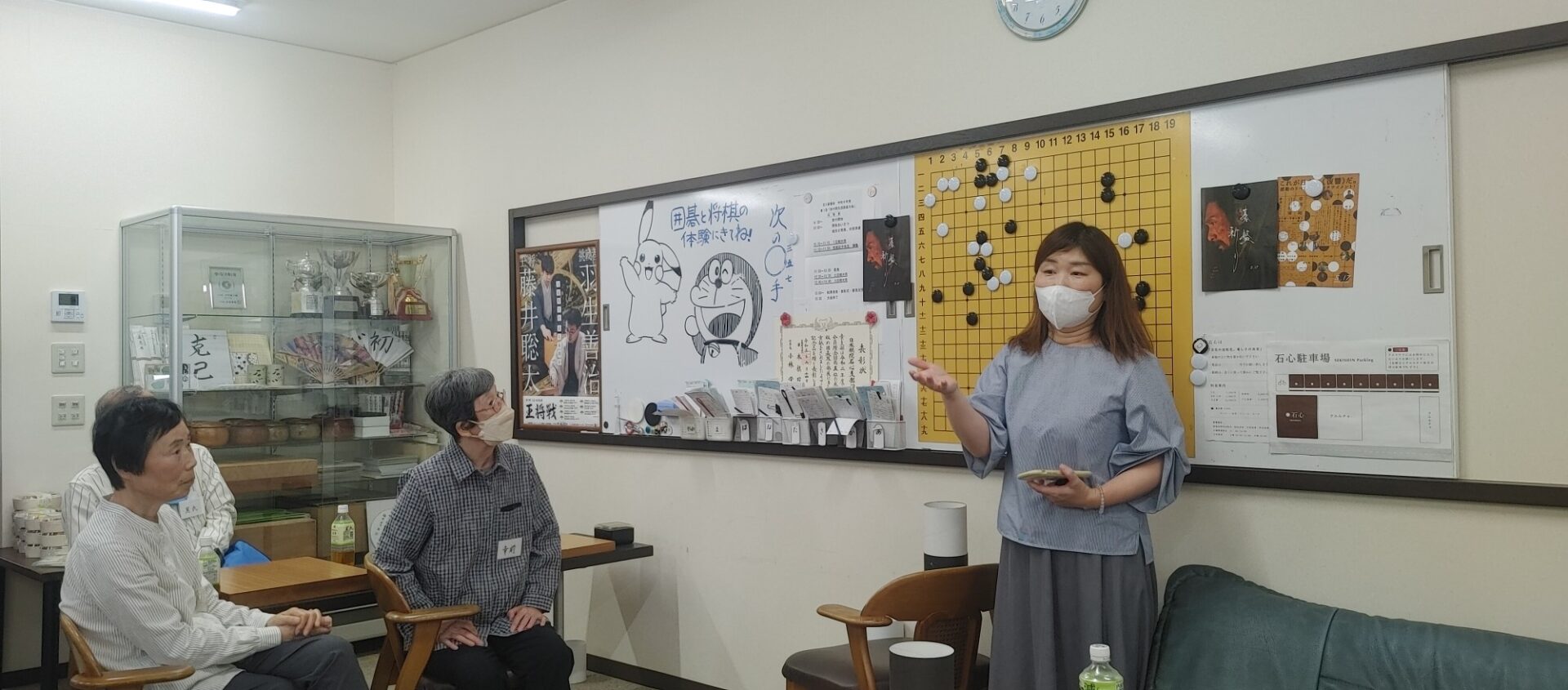

公開記念対局は寺田柊汰三段と鈴木紀之北國アマ名人の対局、解説は田尻悠人五段、聞き手は佃優子アマ六段。

ルール、各持ち時間30分で切れ負け。

時間切れ寸前に攻め合いとなり1手違いで寺田三段の勝ちとなる。

その後の指導碁で田尻悠人五段から四子局で指導いただく。

田尻先生から「盤面で10目ほど足りません、強くなられましたね」と褒められ、有り難く記念品をいただく。

懇親会で副会長最後のお手伝いとして乾杯の音頭をとらせていただいた。

丁度、大の里が初幕内優勝を果たした直後でした。

前日の25日には石心で「世代間交流囲碁大会」があり、準優勝だった。

3回戦は佃亜紀子六段の指導碁となり、四子局で負けて優勝出来なかった。

分断と死活に気を付けて、辛抱強く大きく攻めるようにしなければならない。

囲碁はボケ防止のため永く続けてゆきたい。

(写真)

1、26日▪金沢国際囲碁交流協会総会(4枚)

3枚目、田尻悠人五段との指導碁。

2、25日▪世代間交流囲碁大会(2枚)

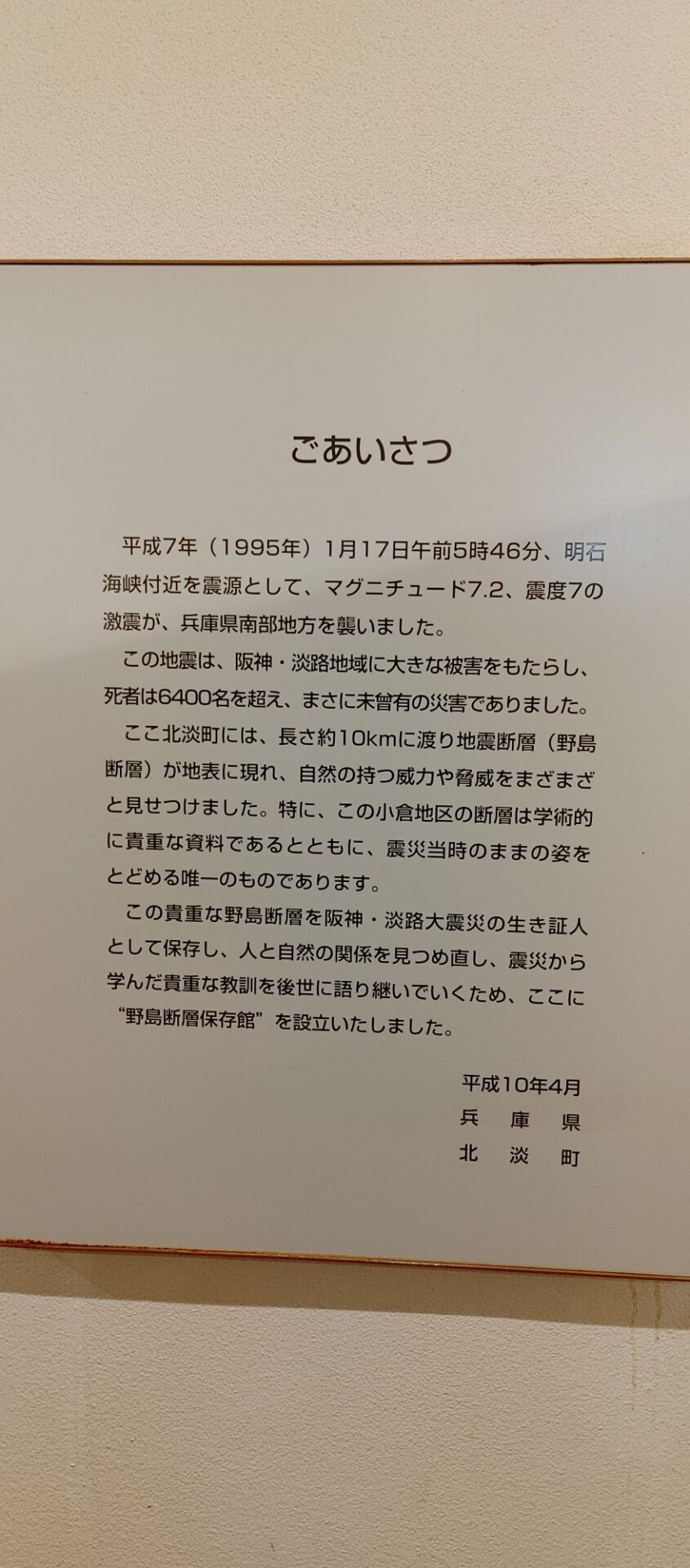

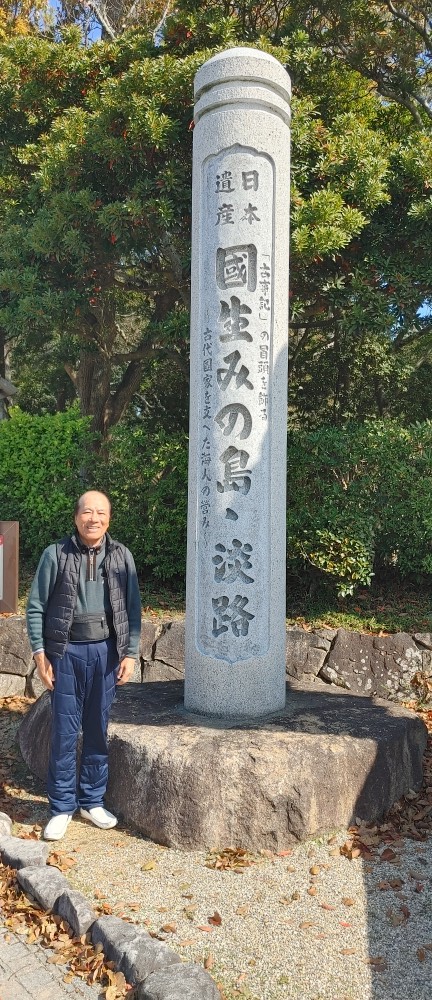

4月8日~10日、淡路島で碁苦楽会例会が開催された。

4月8日~10日、淡路島で碁苦楽会例会が開催された。

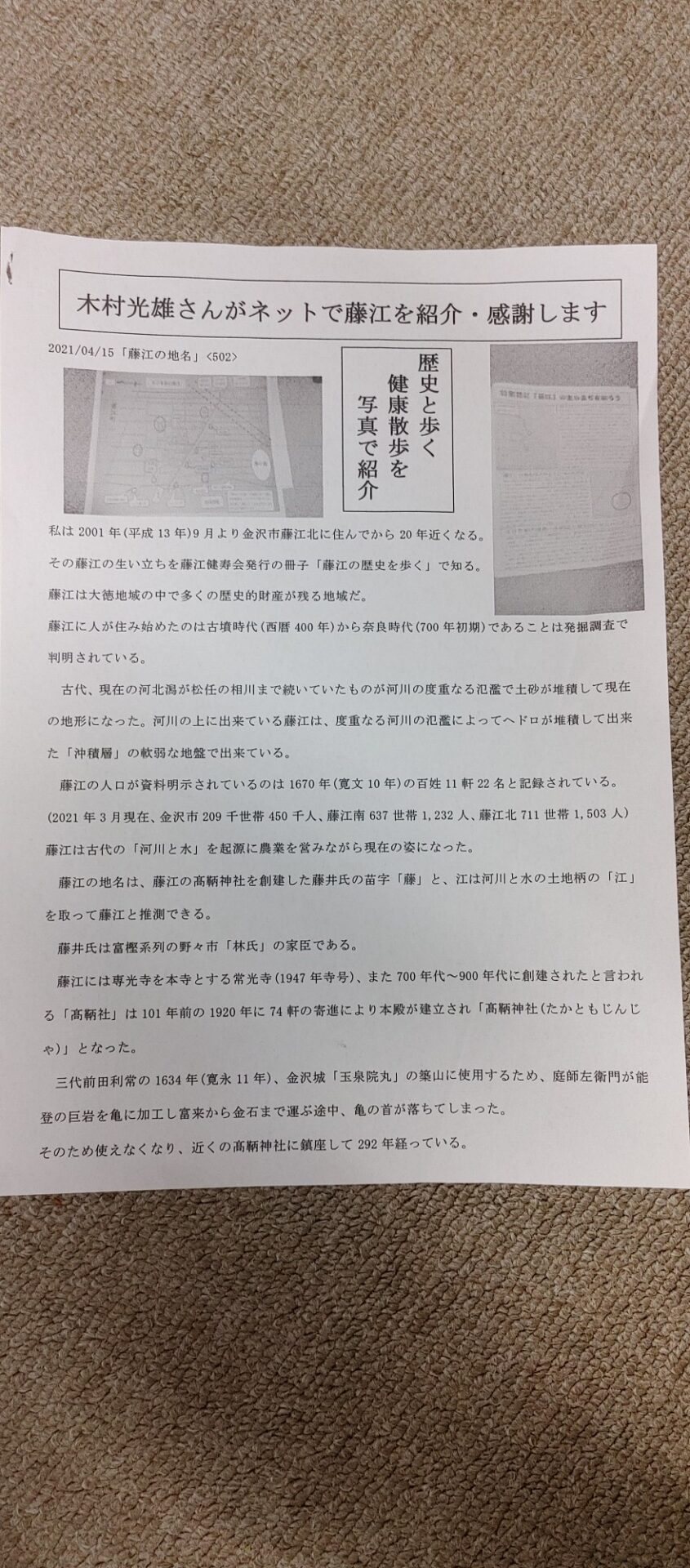

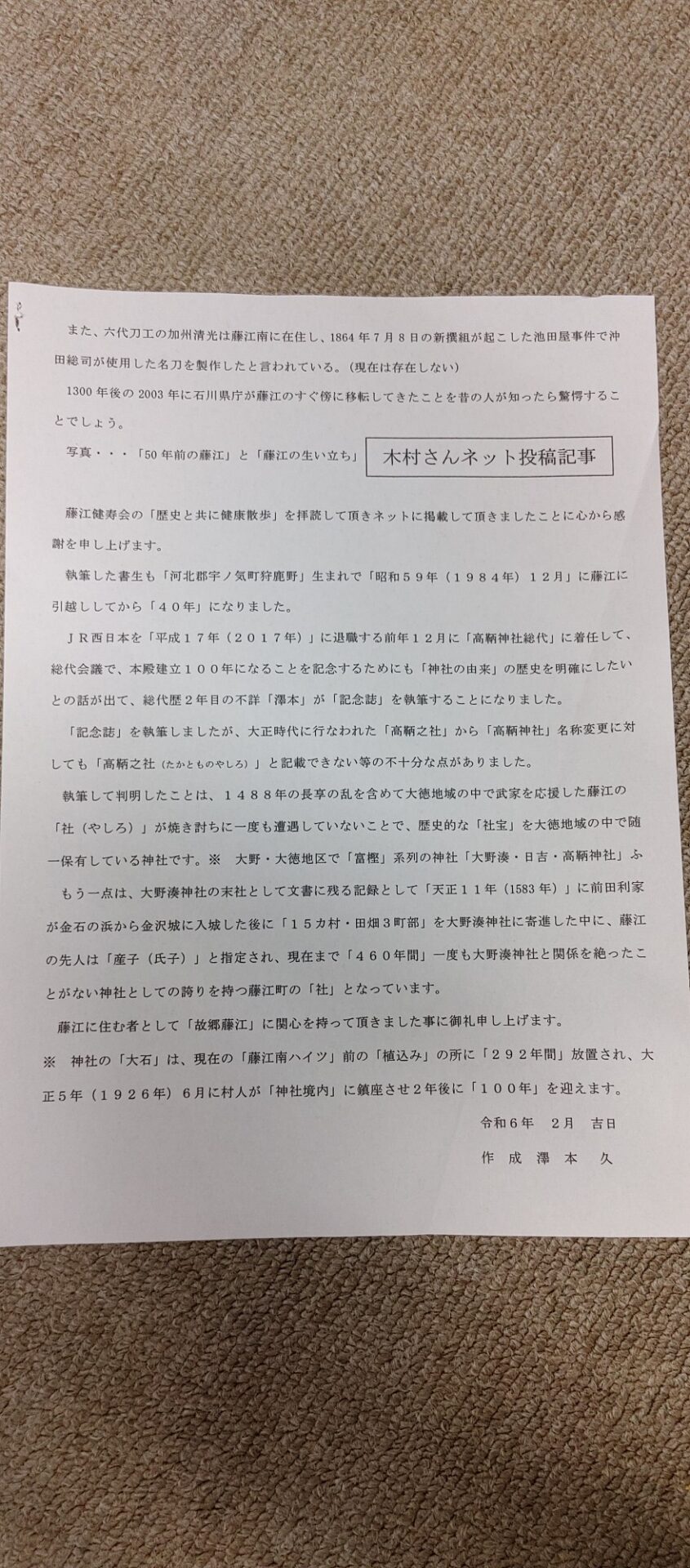

2月26日に藤江健寿会の澤本久氏から、お便りと33枚の資料をいただいた。

2月26日に藤江健寿会の澤本久氏から、お便りと33枚の資料をいただいた。