過日、「公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 創立30周年記念誌」の寄稿依頼が来ておりました。

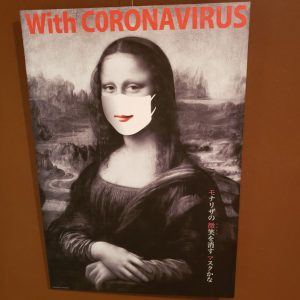

本来ならば、記念式典及び祝賀会開催を予定していたところ、今回の新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、中止となり、その代替として記念誌作成となったということです。

当社は、認定登録医業経営コンサルタント法人として登録しておりますので、法人コンサルタントとしての立場で書いてみました。

「創立30周年に寄せて ~ 医業経営コンサルタントの礎を築いた30年」

この度は、創立30周年をお迎えになられたこと、心より祝意申し上げます。

平成12年(2000年)9月13日、株式会社木村経営ブレーンは、医業経営コンサルタント法人の資格認定を受けさせて頂きました。法人会員番号は、91002号。現在、公益法人である協会の法人会員を継続させていただいていることに先ずは感謝したいと思います。

この制度は、組織認定特別委員会にて4年間にも亘る審議を経て、平成12年3月の総会にて正式に承認された。弊社の創業者である木村光雄がこの委員会で委員長を務めさせて頂いた。当時、日本医業経営コンサルタント協会の副会長でもあったMMPG(メディカル・マネジメント・グループ)創設者でもある川原邦彦先生のご教示のもと、法人資格認定制度が確立されたと聴いております。

当該資格制度が承認された平成12年。厚生省(現厚生労働省)は、介護保険制度と共に、「21世紀における国民健康づくり運動」通称「健康日本21」をスタートさせる。健康寿命の延伸などを実現するために始められたこの制度は、現在「健康日本21(第2次)」として継続しており、法人資格制度の運営と軌を一にしている。

日本医業経営コンサルタント協会が社団法人として発足したのは、平成2年(1990年)11月。悪質な医業経営コンサルタントの横行を憂慮し、コンサルタントの資質向上を目指して、厚生省(現厚生労働省)に働きかけて設立された。

時代変化に伴い、新しい制度が次々とスタートするなか、変化に対応するため、継続研修制度の充実に努めてきた協会に対し、謝辞を申し上げます。法人会員である弊社もこれからの協会運営に協力して参りたいと存じます。

来年1月に迎える78歳を控え17日に自動車免許更新時の認知機能検査を受けた。

来年1月に迎える78歳を控え17日に自動車免許更新時の認知機能検査を受けた。

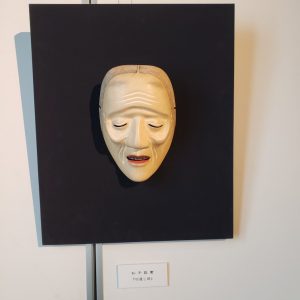

10日、しいのき迎賓館で開催された表題の展覧会を観賞する。

10日、しいのき迎賓館で開催された表題の展覧会を観賞する。

29日に石川国際交流サロンでの標題個展を観賞させていただく。

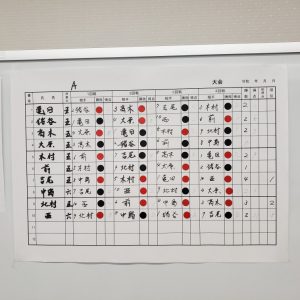

29日に石川国際交流サロンでの標題個展を観賞させていただく。 2020年8月23日(日)、経営会議の翌日、猛暑の中、会社コンペ夏の陣が小矢部市にあるゴールドウインゴルフ倶楽部にて開催されました。

2020年8月23日(日)、経営会議の翌日、猛暑の中、会社コンペ夏の陣が小矢部市にあるゴールドウインゴルフ倶楽部にて開催されました。

一線活動の時には「和して同ぜず」を大切にし、「同じて和せず」を嫌ってきたことを懐かしむと同時に姿勢は正しかったと思っている。

一線活動の時には「和して同ぜず」を大切にし、「同じて和せず」を嫌ってきたことを懐かしむと同時に姿勢は正しかったと思っている。