囲碁仲間の森榮一さんから表題の書籍をいただいた。

著者は森さんの弟の森千春氏。

森千春氏は1958年金沢市生まれ。

東京大学教養学部ドイツ科卒。

読売新聞入社。

1989年~1993年、ベルリン特派員。

「ベルリンの壁」崩壊と東西ドイツ統一を取材する。

1997年~2001年、ソウル特派員。

2005年~2009年、欧州総局長。

現在、論説委員。

著書のタイトル。

「ビジネスパーソンのための世界情勢を読み解く10の視点~ベルリンの壁からメキシコの壁へ~」

読売新聞海外報道30年の経験にもとづく解説。

グローバル化逆流の時代。

生き残りを賭けた闘いが始まっている!

目次は次のとおり。

視点1、グローバル化の時代だからこそ国家の役割は重みを増す。

ネーションの復権が起こす世界各地の大変動。

視点2、政治指導者は先見性が問われる。

「ベルリンの壁」崩壊とドイツ統一。

視点3、激動期にこそ各国の性格が現れる。

イギリスのEU離脱とトランプ当選。

視点4、理念へのこだわりはつまずきにつながる。

実務家メルケル首相の難民政策での失敗。

視点5、民族の性格が危機を招く。

韓国の苦悩。

視点6、グローバル化した世界でも、核兵器は格別の強みとなる。

北朝鮮の核開発。

視点7、宗教を知れば世界が見える。

アラブの春から「イスラム国」へ。

視点8、民主主義は後退する局面にある。

ブーチン大頭領のロシア。

視点9、帝国が復活している。

南シナ海を巡る中国とアメリカの対立。

視点10、生き残りのためには強みを生かす必要がある。

日本の厳しい安全保障環境。

森千春氏は特派員として「ベルリンの壁」崩壊に立ち会い、各国での取材体験をもとに、この混迷と激動の世界情勢の読み解き方を考察している。

「ベルリンの壁」崩壊からグローバル化は加速し限りなく続くかに見えたが、いまやアメリカを筆頭として多くの国が閉鎖的になりつつある。

グローバル化逆流の時代、「国家」が存在感を高め、生き残りを賭けて動き出す。

世界の行方は!

その中で日本はどうする。

世界情勢の本質を的確に捉えた著書だ。

関心のある方はネットで書籍名を検索して購入されることをお薦めします。

写真…サルスベリの花(8/15.鞍月セントラルパーク)

クリーンビーチ石川2017年に、当社も17名が参加いたしました。(写真に写っているキッズ、とても可愛いです。私、参加できませんでした。ごめんなさい。)

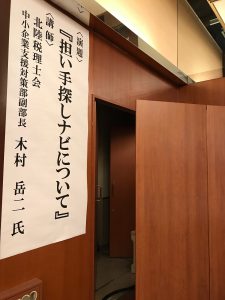

クリーンビーチ石川2017年に、当社も17名が参加いたしました。(写真に写っているキッズ、とても可愛いです。私、参加できませんでした。ごめんなさい。) 先日、北陸税理士会松任支部及び小松支部にお伺いし、北陸税理士会の事業承継サイト「担い手探しナビ」について、会員の先生方に説明をさせて頂きました。

先日、北陸税理士会松任支部及び小松支部にお伺いし、北陸税理士会の事業承継サイト「担い手探しナビ」について、会員の先生方に説明をさせて頂きました。

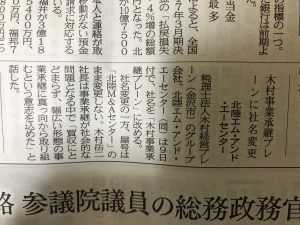

8月9日付けで、木村経営ブレーングループの子会社である「北陸エム・アンド・エーセンター」の商号を「木村事業承継ブレーン」へと変更致しました。(左の写真は、北國新聞社の8月9日朝刊記事抜粋です。)

8月9日付けで、木村経営ブレーングループの子会社である「北陸エム・アンド・エーセンター」の商号を「木村事業承継ブレーン」へと変更致しました。(左の写真は、北國新聞社の8月9日朝刊記事抜粋です。) 先日、京都大学経営管理大学院の澤邊教授、市原先生及び院生の方2名が弊社に上記タイトルの研究調査のため、来訪されました。

先日、京都大学経営管理大学院の澤邊教授、市原先生及び院生の方2名が弊社に上記タイトルの研究調査のため、来訪されました。