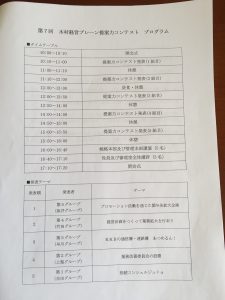

9月2日(金)の終日、金沢のオフィスを離れ、七尾市にて社内提案力コンテストを実施致しました。

9月2日(金)の終日、金沢のオフィスを離れ、七尾市にて社内提案力コンテストを実施致しました。

今年は、会社に対する提案が多く、会社を皆でよくしたいという思いが伝わってきて、人知れず、感動をしておりました。

企業も成長の段階で、経営企画室の設置を致しますが、今回の提案力コンテストでは、総務機能の拡充がまさに論点となったのでした。

今回、CSRや業務改善、アンケートやホームページ、セミナーなどの企画という新しい役割を委員会が担い、また、その委員会も再編するという提案でありました。次の幹部会会議にて、検討します。

研修の後は、加賀屋で七尾湾を一望できるお風呂を堪能し、コンドミニアムスイート和倉にて宿泊。会食後も、部屋のみで大量のアルコールを頂きつつ、皆で話し込んだのでした。ちなみに、私は、着の身着のまま寝てしまい、気づけば朝でした。。。

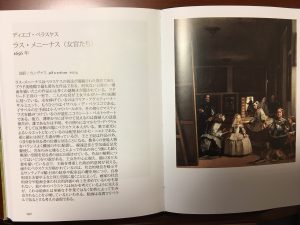

先日、スペイン(フィンランド航空、ヘルシンキ経由)に行く機会を得て、プラド美術館(マドリード)を訪問。

先日、スペイン(フィンランド航空、ヘルシンキ経由)に行く機会を得て、プラド美術館(マドリード)を訪問。

最近、月額数百円で主要週刊誌がWEBで読めるサービス「dマガジン」を利用しております。

最近、月額数百円で主要週刊誌がWEBで読めるサービス「dマガジン」を利用しております。

今年の中央大学学員会石川支部の学術講演会も、一般の方に公開されました。そのためか、100名を超える方に聴講いただきました。

今年の中央大学学員会石川支部の学術講演会も、一般の方に公開されました。そのためか、100名を超える方に聴講いただきました。