7/4、TKC北陸会研修室で第59回北陸原点の会を受講。

講師は千葉県香取市の妙性寺住職の高橋宗寛和尚(77)で、年数回北陸を訪れ講義をいただいているとのことだが、私は初めて受講した。

参加者は松岡世話人他6名。

私は1975年6月に税理士を開業してから1年半後の1976年12月にTKC全国会へ入会した。

以来、TKCで学んだ体験が私の有形無形の財産になっている。

とくに、飯塚毅TKC全国会初代会長が説いた「自利利他」の理念は礎である。

詳しくは、私の履歴書「遊魚動緑」に記載してあります。

4日の教義は飯塚毅著「TKC会計人の原点」から、阿含経のこと、大燈国師の偈、大燈国師末後の偈、大応国師末後の偈、沢庵和尚の偈、植木義雄老師の遺偈、自利とは利他をいう

を解説していただいた。

「自性は無性、実相は無相」

なつかしく、心洗われる2時間だった。

その後のおさらい会(食事会)も楽しい時間だった。

(写真)

テキストの「TKC会計人の原点」。

恒例の墓参り、私の実家の墓は白山市(旧松任市)にあり先祖が眠っている。

恒例の墓参り、私の実家の墓は白山市(旧松任市)にあり先祖が眠っている。

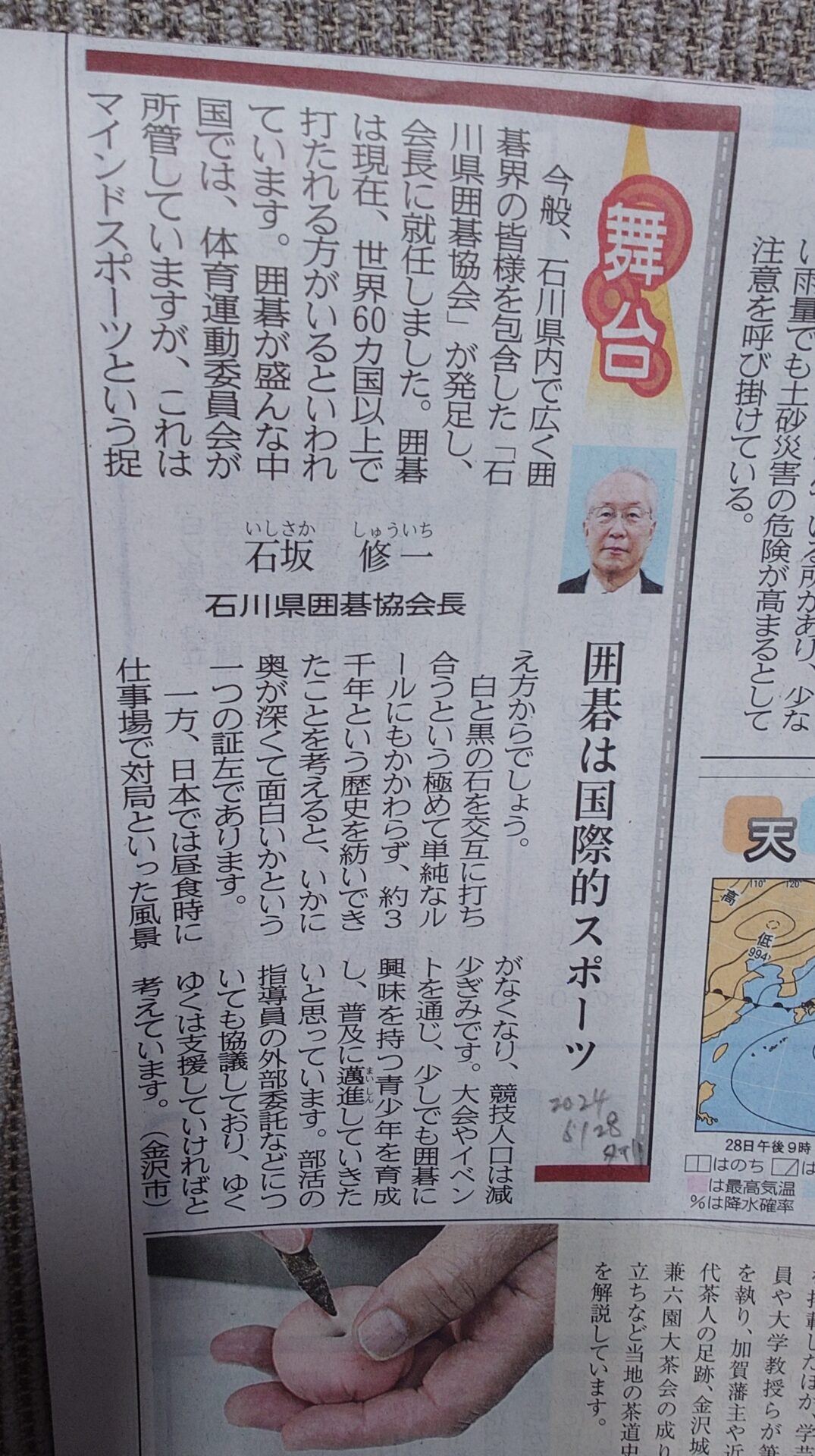

7月13日に囲碁七大タイトル棋戦の一つ、碁聖戦が金沢の北國新聞会館で開催された。

7月13日に囲碁七大タイトル棋戦の一つ、碁聖戦が金沢の北國新聞会館で開催された。

5月26日をもって金沢国際囲碁交流協会の事業が30周年記念総会をもって石川県囲碁協会に引き継がれた。

5月26日をもって金沢国際囲碁交流協会の事業が30周年記念総会をもって石川県囲碁協会に引き継がれた。

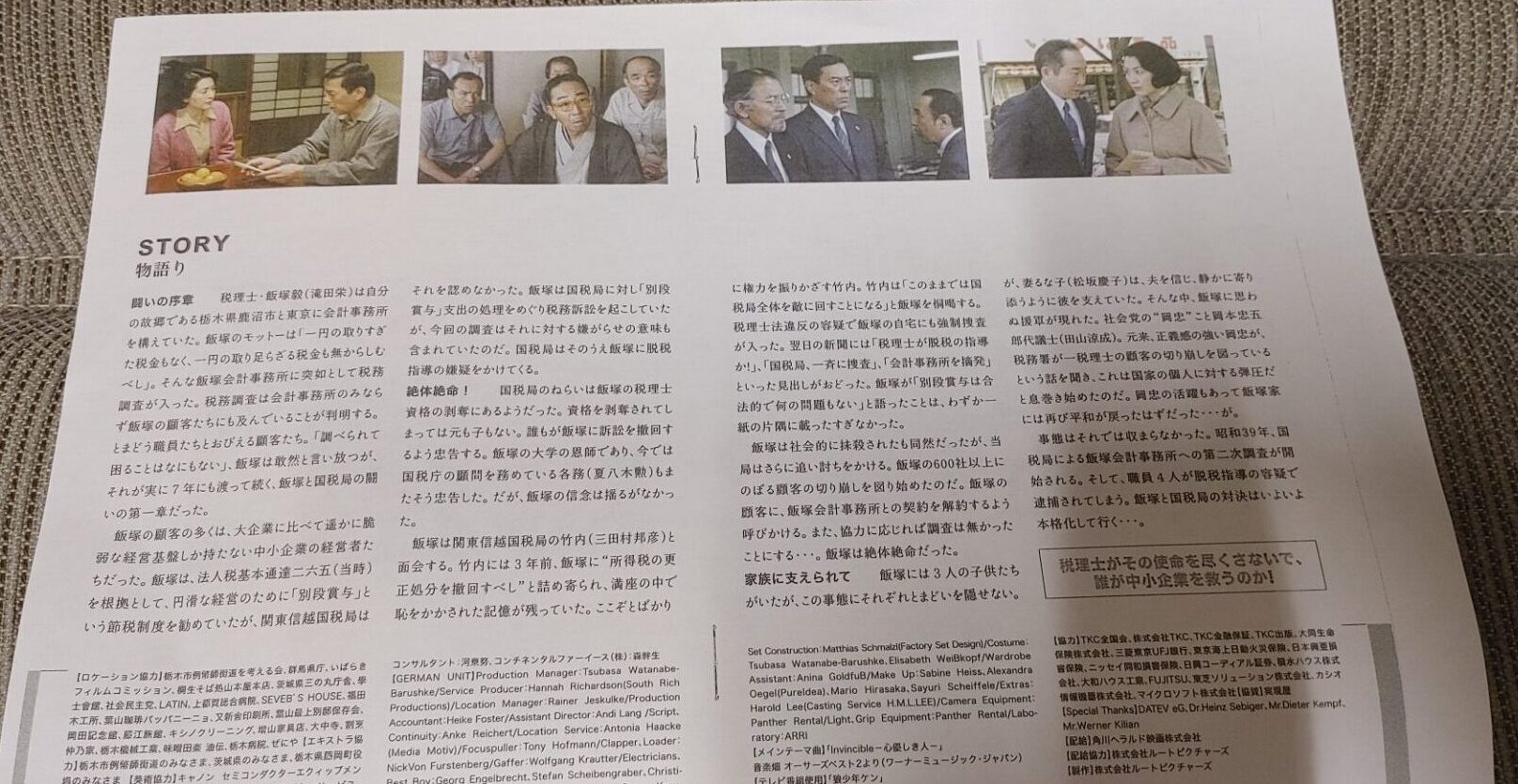

6/3、ホテル金沢でTKC北陸たけし会が主催した「不撓不屈」の映画を18年ぶりに再観賞し感涙する。

6/3、ホテル金沢でTKC北陸たけし会が主催した「不撓不屈」の映画を18年ぶりに再観賞し感涙する。