11/6、NHK「映像の世紀バタフライエフェクト」は衝撃的だった。

1920年代、産業革命は石炭で成立→ロンドンのスモッグと霧。テムズ川は悪臭が放つ。

1920年代後半、石油からガソリンが生成され自動車はアメリカ人の7割が所有される。

1930年代、鉄道網がバス路線に置き換え。

ロスアンゼルスは排気ガスに悩まされる。

1935年、化石燃料から人工繊維ナイロンが誕生。

1939年 ナイロンストッキングが流行。

第二次世界大戦で戦闘機の大量生産が始まる。

ナイロンでガスマスクやパラシュートも生産。

ノミやマラリアから身を守るための殺虫剤DDTの開発。

自然が破壊されて寒波がロンドンを襲う。

家畜が死に、石油を燃やすためまたもやスモッグが。

1952年12月、スモッグに含まれる硫酸塩で4000人以上が死亡。

1956年、大気浄化法が成立。古い炉の取り替えや無煙炭への置き換えを進める。

石炭からガスや電気への転換。

ロスでも自動車による排気ガスで人々の健康が危険視される。

フォード、GM、クライスラー、アメリカンモーターズに排ガスを減らすように要求。

しかし、自動車業界は科学的根拠が無いと態度を変えず。

1960年代、日本も高度成長期を迎え大気汚染が深刻化する。

世界は日本を灰色の国と呼ぶほど。

四日市は公害都市に。

アメリカが百年かかった工業化を日本は25年で果たした。

1970年には日本全土に及び光化学スモッグが発生する。

自動車は677万台に達し、1971年7月に政府は環境庁を発足する。

環境庁は経済最優先政策を誤りと認めた。

港がコンビナートになり、自然は道路になり住宅となる。

環境破壊は人間の精神をも蝕み始めた。

1962年に海洋生物学者レイチェル・カーソンは「沈黙の春」を出版しDDTが生態系に深刻な影響を及ぼしていると警告。

動物実験で化学物質の多くが体の組織に蓄積されると実証する。

それに化学メーカーのデュポンなどが反発。

しかし、1962年にケネディ大統領は農薬副作用調査委員会を設置し、1972年にDDTはアメリカ国内使用禁止となった。

化石燃料がもたらす酸性雨は国境を超えて大気汚染は世界的な問題となる。

しかし、1981年にレーガン大統領になると時代に逆行する。

1984年にはフレッド・シンガー博士が酸性雨の影響については現在の科学では完全には解明できていないと発表する。

排気ガス規制が経済を抑制するのを嫌った。

1988年6月、アメリカ上院公聴会で、NASA科学者ジェームス・ハンセンは「地球温暖化はすでに明らかであり、温室効果ガスが原因なのは疑いようが無い」と訴えた。

1988年、アメリカは40°を超える猛暑に見舞われ干ばつが発生し農作物が大打撃を受ける。

ギリシャも熱波に見舞われ64人の死者が出た。

スーダンでは洪水が出て200万人が家を失った。

1989年にはアメリカのレーガン大統領やイギリスのサッチャー首相は環境危機を訴えた。

そして1997年12月の地球温暖化防止京都会議で二酸化炭素削減の京都議定書が採択されたのである。

クリントンアメリカ大統領も同意した。

自動車のハイブリットや電気自動車の開発に拍車がかかる。

1997年、またしても100人以上の科学者が「地球規模の気候変動に関するライプツィヒ宣言」を表明してブレーキをかける。

温暖化と寒冷化は自然現象だとして排出削減政策には同意しないとしている。

その代表格は13年前に反対したシンガー博士だ。

2001年、ブッシュ大統領は京都議定書を科学的根拠が無いと離脱を発表する。

科学者に企業からの献金や宣言の支持者に誤りが判明した。

太陽光発電や代替エネルギー開発も無駄だと主張している。

科学者は公正な判断に立たなければ科学者ではない。

2021年、バイデン大統領は京都議定書の復帰し、クリーンエネルギーによる経済社会の実現を果たすべきと表明する。

2023年7月、グテーレス国連事務総長は、「地球温暖化の時代が終わり、地球沸騰化の時代が到来した。もう言い訳はたくさんだ」と。

2023年は地球観測史上最高の気温を記録した。

170年で+1.2°、この30年間で+0.5°上昇した。

二酸化炭素排出量も最高を記録し、プラスチックゴミは増え続けている。

ただ、地域によっては森林伐採の減少など回復の兆しもある。

100年前はスモッグの中にあったイギリスのシャーロック・ホームズ探偵の作者アーサー・コナン・ドイルは「失敗するのは人の常だ。その失敗を認め挽回できる者が偉大なのだ」と。

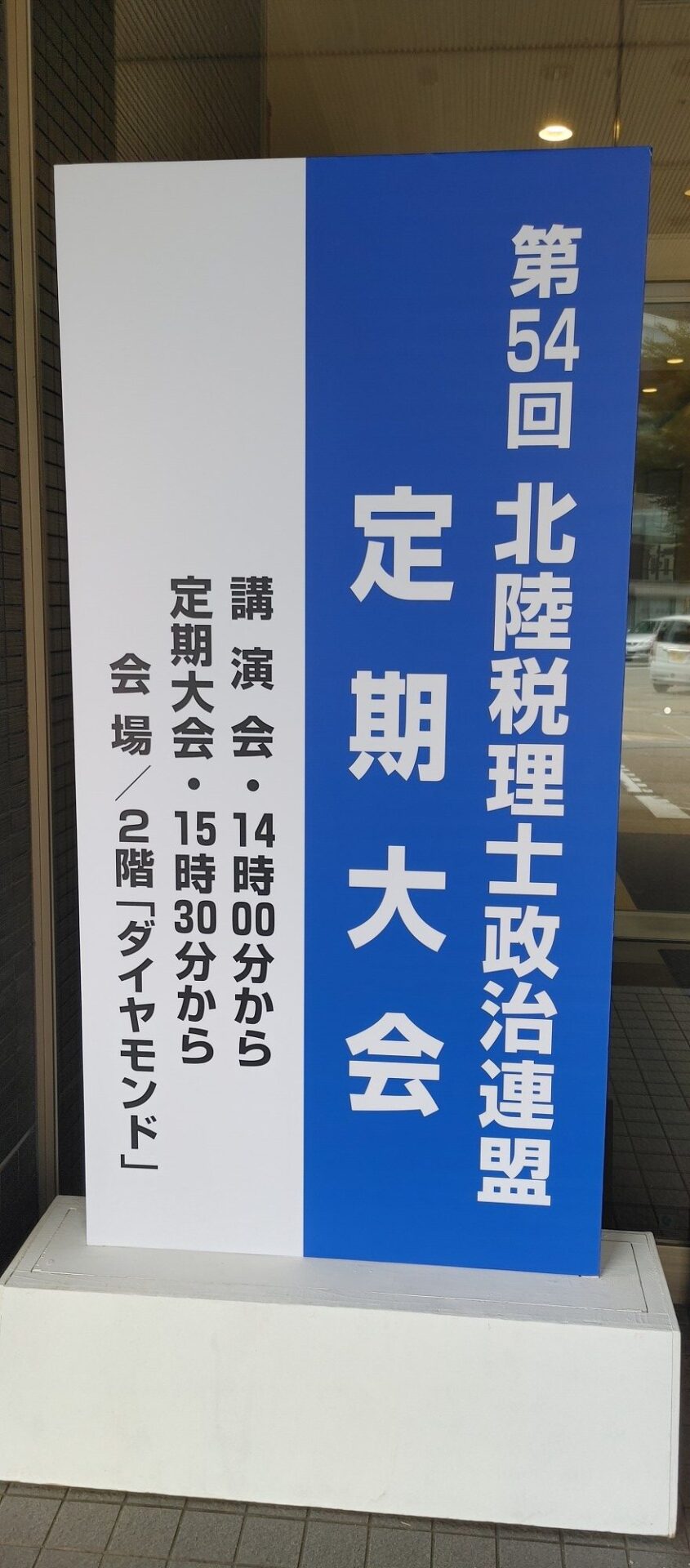

(写真)

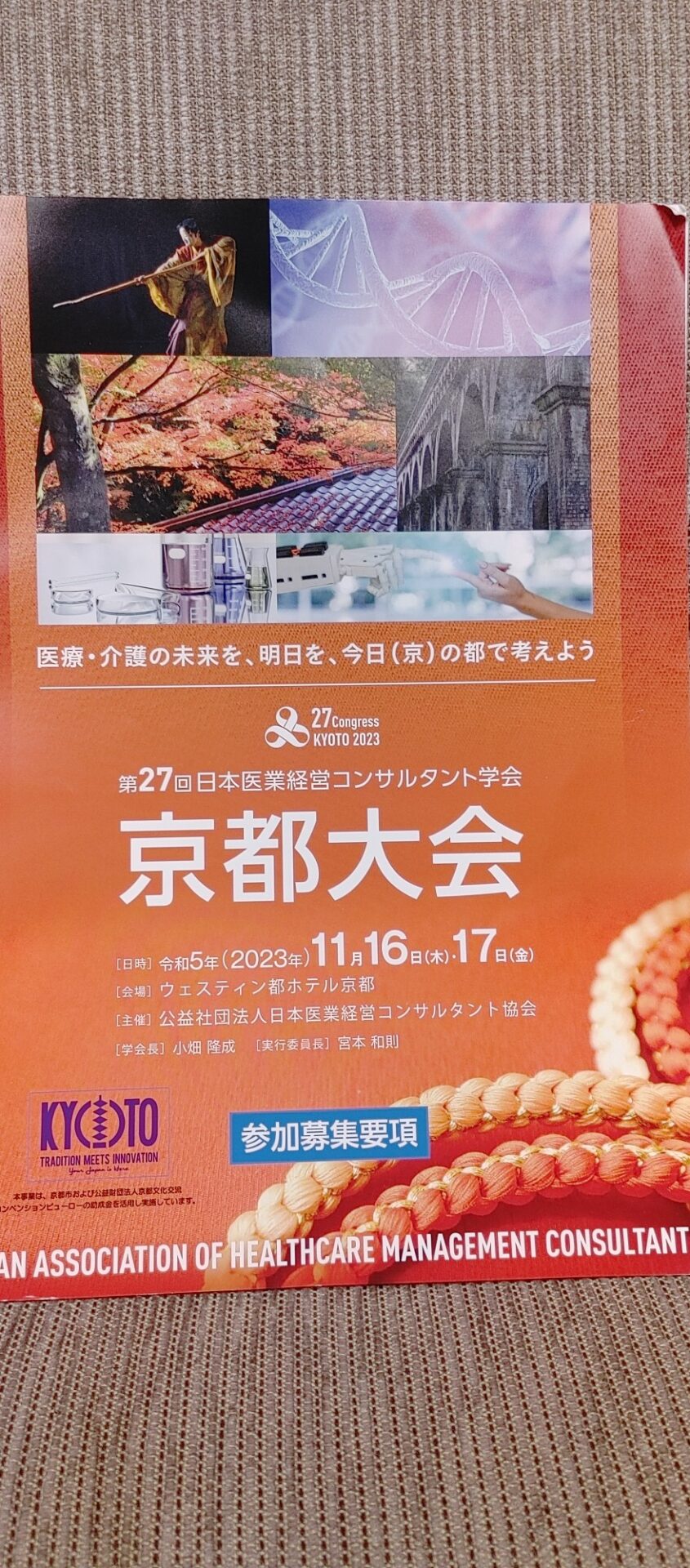

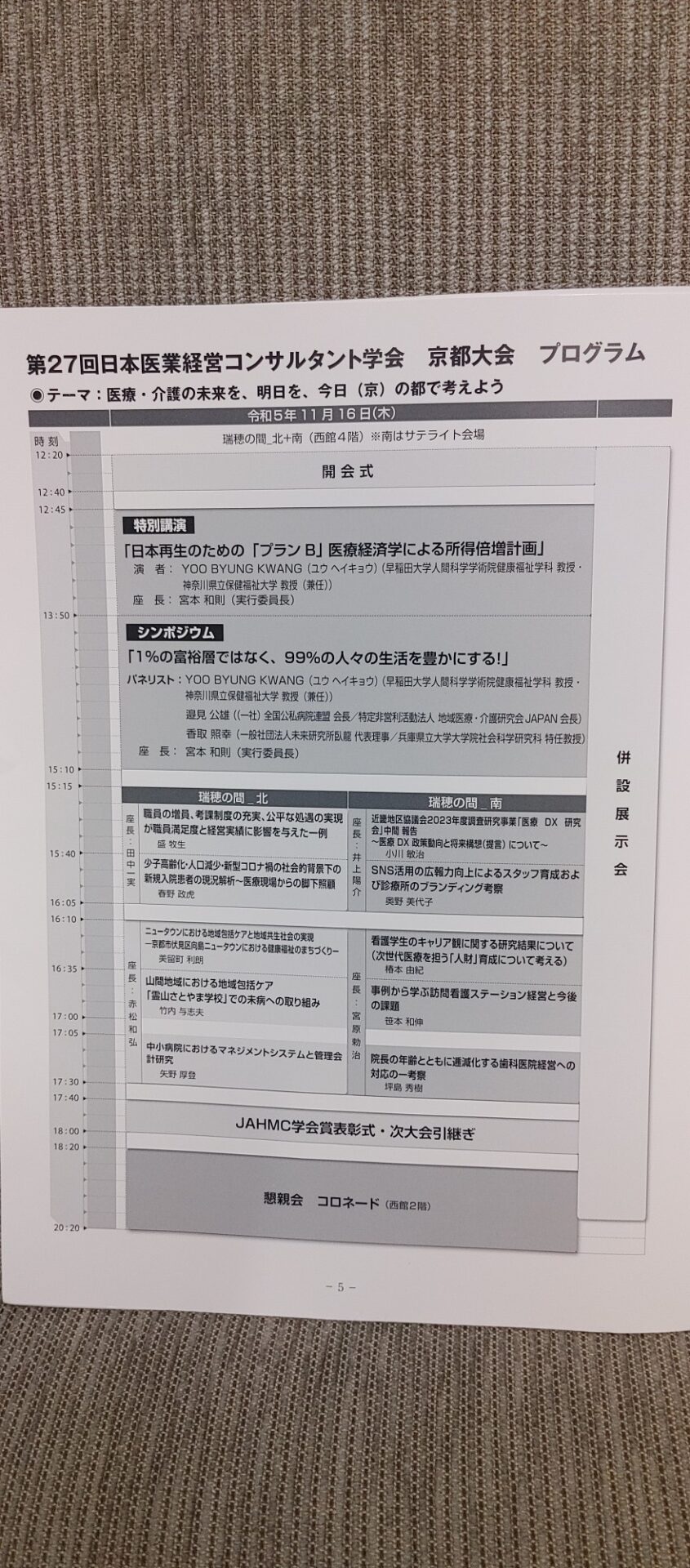

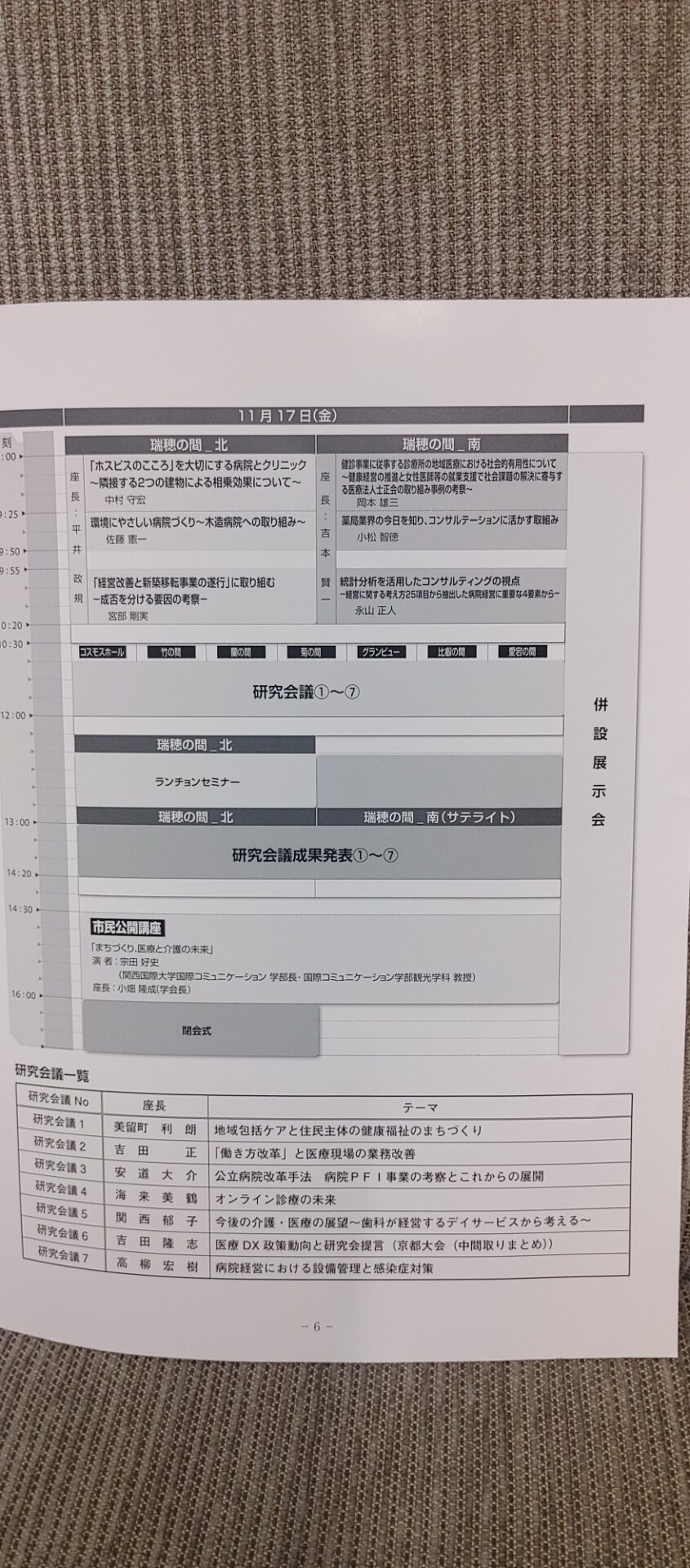

第27回日本医業経営コンサルタント学会京都大会。(11/16~17)

優良(ゴールド)・一般(軽微な違反1回)の運転免許の有効期間は、70歳未満が5年、70歳は4年、71歳以上は3年となっている。

優良(ゴールド)・一般(軽微な違反1回)の運転免許の有効期間は、70歳未満が5年、70歳は4年、71歳以上は3年となっている。