職業会計人の専門誌「TKC」をいつも注意深く拝読している。

その2009年6月号の84~85頁に、岩井執行役員の記事があった。

前回、紹介させて頂いた「親父の小言」ならぬ「社長の小言」。

ここで、社長とは、株式会社TKC代表取締役社長飯塚真玄氏のことをいう。

大変、経営上参考となるので、引用させて頂く。

「飯塚社長の小言」

一. 常に顧客の視点で考えよ。

顧客に通用しないエンジニアの良心を振りかざすな。

一. 目標は執念を持って、その達成に全力を尽くせ。

一. 目標に向かって、まっすぐ歩け。脇見をするな。

一. 火事場で「火の用心」を叫ぶな。まず消せ。

一. 失敗したら必ず再発防止策を作って、後のコストを回収せよ。

一. 周知しただけで、徹底できると思うな。社長命令でも動かない社員はたくさん居る。

一. 本質を見極め、全体の七~八割をおさえる打ち手を早く打て。残りは後からついてくる。

一. まず、全体像を示せ。

一. 悪いことほど早く報告せよ。

一. 事実と意見を分けて報告せよ。

一. 企画書にはコストを明示せよ。

一. みんなで稼いだ会社のお金を無駄使いするな。

一. 価格はとことん交渉しろ。請求されるがままに支払うな。

一. 縦割りを排除せよ。タコツボに入るな。周りを巻き込め。

一. 日本人としてのプライドを忘れるな。

一. ペコペコするな。堂々と一回だけお辞儀せよ。

一. 前例を無条件で踏襲するな。「これまでそうだったから」は、最悪の思考省略だと思え。

一. 常にシステムを前進させよ。それがシス研の使命だと思え。

一. 広辞苑を引け、造語をするな。

一. 自分の書いた文章を英訳できるか検証せよ。

一. 平易な表現を心がけよ。一般的でない技術用語を顧客に使うな。

一. 上司の方針を自分の仕事に落とし込め。そして、実行可能な言葉で部下に伝えよ。

一. 上司に下請けの仕事(誤字ある文章の校正等)させるな。

一. 社外で上司に恥をかかせるな。

一. 「人を殺さば、その血を見よ。」トラブル時には最速で全ユーザを突き止め、すべて救済せよ。

一. 上司は偉いと思うな。単なる役割だ。偉い部下も大勢いる。

一. 部下を私物化するな。

一. 人(特に部下)のやる気と時間をムダに使うな。

一. 部分最適ではなく、全体最適を目指せ。

一. 常に周囲への気配りを忘れるな。

一. 家庭(配偶者)を大切にしろ。

一. イノベーションをロジカルに組み立てよ。

一. 設計の基本は「抜苦与薬」だ。顧客を苦しめるな。

一. 着眼小局・着手大局だ。微かな兆候を見逃すな。

一. 情報共有は相手が腑に落ちるまでの時間を考慮せよ。

一. 業績評価にはメリハリを付けよ。悪しき平等感覚を捨てよ。

一. 自分が持っている情報で誰が助かるかを常に考えよ。

一. 秘書的な感覚で仕事をするな。やる以上は「俺が責任者だ」と思ってやれ。

一. 適材適所で人事を決めよ。適性のない仕事は、社員にとっても会社にとっても不幸だ。

金沢会計人 のすべての投稿

第43回医療経済フォーラム・ジャパン

第43回医療経済フォーラム・ジャパンに参加させて頂く。

会場は東京大手町にあるKKRホテル東京。

皇居が一望できる11Fの会議室にお歴々の方々が集う。

政府税制調査会会長も歴任した加藤寛先生の挨拶で、フォーラムの幕が開ける。

医療経済に関する知的議論の始まりだ。

講師は、関西学院大学教授の神野直彦先生。

先生は、大学院に入学する前に、日産自動車に就職している。

その実務体験が影響しているのか、先生の文体は、単なる机上の空論ではない。

行間に夢と希望という「暖かみ」すら感じられる。

先生ご本人と出会う貴重な機会を逃すことは、大いなる機会損失。

講義前に、神野先生の著作にサインを頂く(笑)

今回は、「医療経済と消費税」という壮大なテーマ。

「市場主義の限界」がベースを刻み、「人間の悲哀」がギターを奏でる一つの叙情詩のようだ。

スエーデン語にオムソーリ(omsorg)とラーゴム(lagom)という言葉がある。

前者オムソーリ(omsorg)は、社会サービス全般を表す言葉。

これは、租税を負担し人間の悲しみを分かち合うことを意味する。

人は、悲しみを分かち合うことで、自分の存在が必要不可欠と実感でき、そして幸福を感じる。

租税とは、悲しみを分かち合うことだ。

一方、後者ラーゴム(lagom)は、程よいという言葉。

極端な貧乏ではなく、極端な金持ちも必要ない、中庸の徳を意味する。

経済に置き換えるならば、「市場原理」と「分かち合う原理」のバランスが肝要ということ。

「イースタリンの逆説」によれば、ある一定の水準まで豊かになると、幸福ではなくなるという。

人間の体に例えるならば、豪華な食事では体調を崩すように、粗食と運動が大事ということであろう。

「小さい政府」か「大きい政府」かという議論の前に、日本という国がどうあるべきなのか、壮大なビジョンが必要だ。

政府の歳出においては、ある時期のアメリカのように自己責任を前提として削減するという議論がある一方、歳入においては、ヨーロッパのように消費税を増税するという議論がある。

政府のお金の使い方と集め方で議論の前提が違うのは、国家にビジョンがないからだ。

社会保障には、国家のあり方、ビジョンが必要だ。

経済学には「再分配のパラドクス」という言葉がある。

生活保護のように、貧しい人々に限定して現金を給付すれば、貧困や格差が少なくなるように見える。

でも、現実には、病気や介護、子育てなど貧富に関係なく広く、手厚く保障する方が格差は縮小し、貧困が減少する。

垂直的分配ではなく、水平的分配の方が貧困は減る。

このことを、再分配のパラドクスと言う。

前者のように貧しい人に限定して再分配しよう、と考えている国は米国や英国。

米国や英国の生活保護費は世界で最も多い。

常に、この2カ国でトップ争いをしている。

それに対して、高福祉で知られるスウェーデンでは医療サービスは基本的にタダ。

教育サービスや介護サービスも無料。

そのため、家族が病気になった、子供が学校に通いだした、親に介護が必要になった、と言っても生活保護費を増やす必要がない。

その人が口にする物と身にまとう物だけのお金を給付すれば済む。

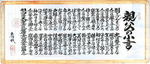

親父の小言

昭和三年、福島県の大聖寺のご住職が、三十三歳の時に書いたという「親父の小言」。

こんな親父が少なくなった。

時代遅れの親父になりたい。。。

「親父の小言」

朝はきげんをよくしろ

人には腹をたてるな

恩は遠くからかへせ

人には馬鹿にされていろ

年忌法事をしろ

家業には精を出せ

働いて儲けて使へ

人には貸してやれ

女房は早くもらえ

ばくちは決して打つな

大めしは喰うな

自らに過信するな

火事は覚悟しておけ

戸締りに気をつけろ

拾は届け身につけるな

何事も身分相応にしろ

泣きごとは云うな

神仏はよく拝ませ

人の苦労は助けてやれ

火は粗末にするな

風吹きに遠出するな

年寄りはいたわれ

子の云うこと八九きくな

初心は忘れるな

借りては使うな

不吉は云うべからず

難渋な人にほどこせ

義理は欠かすな

大酒は飲むな

判事はきつく断れ

貧乏は苦にするな

水は絶やさぬようにしろ

怪我と災は恥と思へ

小商ものは値切るな

産前産後は大切にしろ

万事に気を配れ

病気は仰山にしろ

家内は笑うて為せ

相馬藩大聖寺暁仙増上為一家繁栄胎之

創業記念日

本日、創業記念日。

35年目に突入する。

木村所長から、ひと言頂く。

「たくさんの方に支えて頂いた。

職場を自己修練自己実現の場と考えれば、腹も立たないし、他人のせいにすることもない。

善意のミスは、自己成長を期待して許すが、自分のエゴが原因でミスとなる場合もある。

可能な限り、エゴを抑えていくことが大事だ。

原点回帰の良い機会としたい。」

STLOWS倶楽部ゴルフコンペ

MMPG北陸会研修

金曜日、MMPG北陸会研修に参加する。

「平成21年度介護報酬改定と医療機関への影響」

ASK梓診療報酬研究所 中林所長

「介護事業者の事業展開と役割」

ウイズネット 高橋行憲社長

本日、土曜日。

STLOWS倶楽部ゴルフコンペ!

金沢リンクスで開催される。

参加者9名。

寅さんの人生語録

「男はつらいよ 寅さんの人生語録」をたまに読み返す。

学生の頃から、人生の大事なことは、寅さんにご教授いただいた。

寅さんの偉大なところは、映画のシーンで語りながらその情景が浮かんでしまうこと。

画ではなく、寅さんの言葉でその状況を思い浮かべてしまう。

たとえば。。。

例えば、日暮れ時農家のアゼ道を一人で歩いていると考えてごらん、

庭先にりんどうの花がこぼれるばかりに咲き乱れている農家の茶の間、灯りがあかあかとついて、父親と母親がいて、子供達がいて賑やかに夕飯を食べている。

これが……これが本当の人間の生活というものじゃないかね、君。

(第8作寅次郎恋歌)

言ってみりや、リリーも俺と同じ旅人よ。

見知らぬ土地を旅する間にゃ、

それは人には言えねえ苦労があるのよ……。

例えば、夜汽車の中、いくらも乗っちゃいねえその客もみんな寝ちまって、なぜか俺一人いつまでたっても眠れねえ……

真っ暗な窓ガラスにホッベタくっつけてじっと外を眺めているとよ、

遠くに灯りがポツンポツン……

あ-、あんな所にも人が暮らしているんだなあ……

汽笛がポーツ、ポーツ……ピーツ。

そんな時よ、そんな時、なんだかわけもなく悲しくなって、

涙がポロポロと出たりするのよ。

そういうことってあるだろう、おいちゃん。

(第11作寅次郎忘れ名草)

会計学総論確認テスト

午後から短大へ。

これまでの確認ミニテスト実施!

一回目の授業POINT

・会計の役割とは何でしょうか。「利害関係」という言葉を使って説明しなさい。

二回目の授業POINT

・会社の業績(収入と利益の関係)は4通パターンあります。例示して説明しなさい。

→2頁参照

・「含み経営」の意味を説明しなさい。

→4・5頁参照

三回目の授業POINT

・損益計算書について、業績主義と包括主義という2つの考え方があります。それぞれ説明しなさい。 →8頁参照

・営業利益・経常利益・当期利益の意味を説明しなさい。

→8頁参照

(以上)

授業が終わってすぐ、お客様の総会へ急ぐ。

場所は、KKRホテル金沢。

開始前8分、滑り込みセーフ。

懇親会の左隣の方が、東洋水産の方であった。

高杉良氏の著作でしか知らない会社につき、何かとご教授いただく。

その方も、初めてこの本(東洋水産をモデルにした会社小説!)を読んだ人と出会ったとお褒めの言葉を頂戴する。

会社には会社のドラマがある。

無我夢中なのか五里霧中なのかわからぬぐらい、懸命に走り抜く。

小説は、その結果だ。。。

2008年1月4日

職業会計人の激白ブログ

ザエクセレントカンパニー

STLOWS5月度例会

レセプトの電子請求

株式会社木村経営ブレーンのホームページ。

毎月、5のつく日に木村所長が短信を更新している。

今回は、電子レセプト。

進まないのは、インセンティブが足りないせいか?

日本国に保険請求して入金するのは、2か月先。

これをオンライン申請すれば2日後に入金するとすれば、大いに促進されるだろう(笑)

サイトが60日から2日に大幅短縮!

医院のキャッシュフローも大幅に改善される。

さらに、現状では、日本国に2か月間、お金を貸している状態であり、その間の金利を実質負担していることとなる。

短信…「遊魚動緑」

木村光雄

「レセプトの電子請求」<73>(5/25)

医療機関からのレセプト請求をめぐっては、2011年度当初から原則として完全オンライン化する政府方針が決まっており、オンライン請求が昨年から段階的に義務付けられている。今年度から義務付けされるのは、既にレセプトコンピュータでオンラインによる請求を行っている400床未満の病院と、レセコン導入済みの調剤薬局だ。オンライン請求を今年4月診療分から実施しなければならない。5月10日が期限であった。

義務化後はこれ以外の方法で請求しても診療報酬を支払わないことになっている。

ところが、厚生労働省の3月末時点の集計によると、これらの施設のうち約220病院と約2600薬局でオンライン請求の準備が整っていないことが分かり、地域医療への重大な影響を防ぐ観点から緊急避難的に最大一年の猶予措置がとられた。

医科レセプトの電子請求件数は今年3月請求分で初めて50%を超えた。

件数ベースでの医科電子レセプトの普及率は3月末現在で2年前は21.8%、1年前は34.1%、今年は50.2%と二年間で28.4%も増加した。

電子請求のうちオンライン請求は22.3%、電子媒体による請求は27.9%だった。

施設ベースでは電子レセプトを利用している医療機関は3万1328施設で全体の32.1%にとどまっている。 調剤レセプトでは電子レセプトによる請求が97.8%、医科歯科調剤のレセプト全体に占める電子レセプトの割合は58.7%だった。

日本の電子請求は国際的に立ち遅れている。

あと2年。正念場を迎えている。

(引用終了)