18歳で会計を志して30年が過ぎた。

貸借対照表の資産の部には、原則として、実際キャッシュアウトしたものしか記載されない。

これを取得原価主義という。

客観的で確実であることが長所ではあるが、現金支出されたものしか記載されないので、将来現金を産み出すものは記載されない。

例えば、人である。

損益計算書に「給与」としか費用計上されない。

また、信用やネットワークなども同様である。

当社の人的ネットワークにSTLOWS倶楽部(会員数18名)がある。

会員層は、お客様を中心にお取引を頂いている方から私の友人まで幅広い。

一業種一社に限定しているため、会員の数は増えませんし、その意図もありません。

先日、金沢リンクスにてコンペを行い、その後、叙々苑に場所を移し、総会を行いました。

各会員との有益な情報も頂いた。改めて、地縁のネットワークこそ貴重な財産と確信しました。

7月25日に帝国ホテルで表題の懇談会が開催され出席する。

7月25日に帝国ホテルで表題の懇談会が開催され出席する。

7月18日に表記法人の令和元年度通常総会が株式会社アルプ総合センターで開催され出席した。

7月18日に表記法人の令和元年度通常総会が株式会社アルプ総合センターで開催され出席した。 昨日、中央大学石川県支部の総会、学術講演会、懇親会が開催されました。

昨日、中央大学石川県支部の総会、学術講演会、懇親会が開催されました。

与野党は、老後資金2千万円問題に端を発した公的年金不安、憲法改正、消費税増税の是非を国民に訴えた。

与野党は、老後資金2千万円問題に端を発した公的年金不安、憲法改正、消費税増税の是非を国民に訴えた。

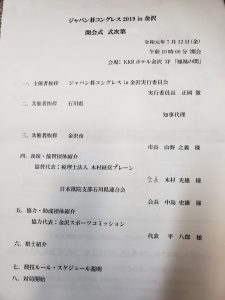

国内外からプロ、アマの棋士が集う囲碁の祭典が、12日~15日の四日間にKKRホテル金沢で開催された。

国内外からプロ、アマの棋士が集う囲碁の祭典が、12日~15日の四日間にKKRホテル金沢で開催された。