(はじめに)

17日(土)~21日(水)3泊5日間の旅程で、日本M&A国際会議にて、スイスのチューリッヒに滞在していました。

その間、日本M&Aセンターの戦略やスイスの資産管理ビジネスの現状などを学習しました。

また、日本中の会計事務所の先生方との交流を通じて、会計事務所の進むべき方向性を再確認できました。

月曜日、現地で更新するつもりで、パソコンを持参しました。

しかし、部屋では繋ぐことが出来ず、アップを断念。

しかも、帰国してもパソコンの不具合でネット難民となり、ようやく会社にて木曜日更新となりました。。。

(スイスの現状)

エールフランスで、関西国際空港からシャルル・ド・ゴール空港経由で、チューリッヒ空港へ到着しました。

時差は8時間マイナス。

今、日本の時刻が22日の7時30分ですから、スイスでは、21日の23時30分となります。

スイスは、九州くらいの大きさで人口790万人。

小さい国です。

税制面等優遇して、戦略的に生き残りを図る逞しさがあります。

ヨーロッパでは、ユーロには属さず、自国の通貨スイスフランで通してます。

(閑話休題)

関西空港で、5万円を520スイスフランに変えました。

1スイスフラン=95円。(2012年3月17日時点)

チューリッヒ美術館で、ピカソの絵など鑑賞いたしました。。。

http://www.kunsthaus.ch/

(京都の大型会計事務所、ひろせ総研の花山所長とピカソの絵の前で)

スイスは、アルプスの少女ハイジのイメージが強く、最初、山を探したほどです。

チューリッヒには、山はありません。。。

ずっと曇りや雨で、残念ながら景色は楽しめませんでしたが、それもヨーロッパの情緒だと思います。

(チューリッヒの街並み)

金沢会計人 のすべての投稿

人生を有効に生きる8つの視点 2

今年度の確定申告も今週で終了致します。

100メートル走を全員で全力で駆けぬけました。。。

一方、長期的な視点も必要です。

今回は、8つのうち、3つの視点を紹介します。

(人生を有効に生きる8つの視点)

1.人生の目的~目的意識をもっているか、価値観は明確か?

人生の残り時間を意識し、数値化している。

残り時間で何に集中し、特化するか決めている。

ずるずると期限を迎えるのでなく、デッドラインを決めている。

常に「長期の中での現在」という目が備わっていて、何を勉強するか選ぶ。

意味のない資格や学歴をほしがったり、手に入れようとしない。

2.継続する~継続する力があるか、損切りはできるか?

決めた分野以外に目移りしたり、手を出したりせず、コツコツと続けている。

継続的に勉強を続ける仕組みをつくっている。

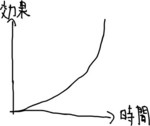

コツコツを愚直にやり続けた結果、ブレークスルーの経験がある。

最低でも10年続ける。(いわゆる1万時間の壁を突破する)

一方でこれ以上続けるべきかを見極め、冷静に分析して方向転換を図ることができる。

3.集中する~集中して取り組んでいるか、将来性はあるか?

錐がどこまでも深く差し込むように、得意分野を深耕している。

勉強を続けた結果の明るい未来を理屈でなく、目に見えるように描けている。

なぜ、その勉強をするか、目的を超えた使命感がある。

一貫性があり、必要以上に拡大路線を取らず、強みに集中している。

強みが単なる得意分野でなく、将来性と市場性のある強みである。

人生を有効に生きる8つの視点

人生年表で自分が死ぬ時期を仮定して決めています。

時間は限られているということを改めて思い知らされます。

10年日誌を今年から書いておりますが、3冊目に突入して書く頃には、私も60代です。

限られた人生を有効に生きる8つの視点を教えて頂いたので、来週以降、紹介していきたいと思います。

≪8つの視点≫

1.人生の目的

2.継続する

3.集中する

4.金銭感覚

5.他人から学ぶ

6.アウトプットする

7.基本という土台

8.一流を知る感性

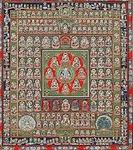

曼荼羅シートで成功するには?

曼荼羅シートで成功するには?

先日、異業種交流会で、自分自身の曼荼羅シートを発表しました。

改めて成功の定義を確認しました。

成功は、一時点のものでは決してなく、その過程をいうことを。

そして、その項目すべてバランスよく伸長させることが、成功している状態ということを。

曼荼羅8項目の優先順位です。社長で余暇が最初にくると不安になります(笑)

1.仕事

2.人格

3.継続学習

4.社会

5.健康

6.家庭

7.経済

8.余暇

追伸

以前、コーチングのセミナーの中で、あなたはなんと言われたら嬉しいですかと問われた時があります。

私は、迷わず「バランスの良い人」と答えました。

曼荼羅の8項目をバランスよく実現したいですね。。。

中小企業と大企業の違い

佐藤肇氏の「社長が絶対に守るべき『経営の定石50』」を読んでいます。

定石21

「これからは年功序列型賃金から能力型賃金へ移行する

ただし、人件費の改革は時間をかけて着実に行え」

200~205頁を抜粋引用、加筆修正します。

1.給与大国日本

グローバル化の流れは、給与体系にも及んでいます。

日本が経済大国になり、給与も世界最高となりました。

40~50歳以上の社員の中には、本人の仕事の成果と給与が合わない人たちが続出しています。

これまでの慣習や人間関係、労務コンプライアンスなどに縛られていれば、企業は滅んでしまいます。

2.大企業の実態

そこで、大企業の給与体系。

確かに60歳まで雇用するが、早期退職制度を45歳頃から適用し始めます。

社員は55歳から役職定年制度を導入し、一切の役職から退くような対応しています。

大企業の平均賃金カーブは55歳くらいから中折れして、60歳の定年を迎えています。

60歳の定年を迎え、退職金を支払い、給与を5割下げて65歳まで嘱託などの雇用を延長しています。

3.中小企業の今後の給与体系

一方、中小企業の賃金カーブの多くは、55歳を過ぎても60歳まで順調に伸びている。60歳から65歳までもそのまま定年制を延長しているだけ。のんきな対応です。

佐藤氏は、20年かけて、社員の生涯生活プランを立案して、それが実現できるような給与体系にしています。

「持家制度」を実施し、55歳までに住宅ローンを返済できるよう工夫しています。

今後、人員の増加は、労働生産性を勘案した増員でなければ、生き残っていけないと思います。

以上、引用抜粋加筆修正終了。

これからは、給与体系にも、目を配ったほうがよいと思います。

企業は人がすべて。

温情ある給与体系を目指すことが経営の定石かと考えております。

中央大学学員会 石川県支部

過日、2月7日(火)、中央大学学員会 石川県支部常任幹事会が開催された。

来期の大方針がほぼ了承されました。。。

最近、石川支部事務局長という役割から、講演や人と会う度に、中大出身と意識して自己紹介するようにしています。

職業で多いのは、県庁・市役所などの公務員の方、金融機関、経営者、弁護士・税理士などの専門家です。

現在、名簿を作成しておりますが、こちらで把握しているだけで1,500名近くの卒業生がいます。

利害関係を超えた先輩との交流は、不思議なものです。

最後に、肩を組んで「惜別の歌」を全員で合唱します。

場所と時間を超えて、かつて学校が一緒だった絆で、なんとも言えぬ高揚感が漂います。

会の活性化は、30~50代の層と女性の参加だと思っております。

どんどん企画していこうと思っております。

![]()

今後の主なスケジュール

7月28日(土)ゴルフ大会

7月29日(日)総会・懇親会

9月以降、母校を訪ねる1泊2日のバスツアーも企画しております。

国外財産に関する調書の提出義務の創設

1.富裕層の実態と外貨運用

富裕層のお客様の中には、財産を外貨で運用している方もいるでしょう。

日本国家の財政状態を考えると、カントリーリスクに配慮して、数パーセントは外貨で保有することは賢明だと思います。

そういう方には、平成24年度税制改正大綱「国外財産に関する調書の提出義務の創設」にご留意ください。

2.国外財産に関する調書の提出義務の創設

平成24年度税制改正大綱で、全く新しい項目が追加されました。

平成25年分からの改正(平成25年12月31日の保有資産に基づく平成26年3月17日までの提出から)

「国外財産に関する調書の提出義務の創設」

その年の12月31日において5千万円超の国外財産を有する居住者は、その種類、数量及び価額等を記載した国外財産調書を、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならない。

ここで、罰則にも留意しなければなりません。

不提出・虚偽記載に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則が設けられています。

![]()

なお、現行法での財産調書。

年間所得金額が2,000万円超の者は財産債務の明細書を確定申告の際に提出しておりますが、罰則がないことから、結果的に形骸化しています。

3.国外財産に関する調書の狙いと対応

年金制度に不安を感じている方も相当多く、キャピタルフライト(外界への資本逃避)が急激に増加していることが背景にあります。

数年前から課税庁もその実態を捕捉しているようです。

今後、海外財産についての配当や利子所得について捕捉されるでしょう。

また、海外財産5千万円超の基準も、いつものパターンで下がっていくことに留意すべきでしょう。

4.まとめ

富裕層の財産保全の視点としては、カントリーリスクを勘案して、外貨で保有する。

そういう場合であっても、税務署へきちんとその財産残高を報告する。

デフレの正体

1月27日(金)、MMPG第125回定例研修会に参加させて頂きました。

国立社会保障・人口問題研究所 西村周三所長の講演の中で、『デフレの正体』批判を知りました。

藻谷浩介著「デフレの正体~経済は『人口の波』で動く」 (角川oneテーマ21)

「生産年齢人口が減ると消費が減る。」

藻谷氏は、生産年齢人口が減ると消費が減退することを、地域別のデータで検証しています。

私は、この論理は正しいとずっと思っていました。

15歳から64歳までの人が激減していく。

なので、消費が増えない。

しかし。。。

こういう見方もある。。。

本来は高齢者の方が若年者より消費率は高いはず。

若年者の方が将来に備えて貯蓄をする社会が正常な姿

諸外国の例にもあるように、高齢化社会になるとデフレになるとは限らない

⇒医療・介護の需要もある

目から鱗でした。。。

「菅原晃氏VS藻谷浩介氏」

ネット上でも議論になっています。

今後、注目しようと思います。

3年日誌の紹介

「顧客の十戒」

先日、高木芳紀氏の著書 「従業員7人の「つばめや」が成功した たった1年で5000万円売上げを伸ばす仕組み 」を拝読しました。

42頁にある本当に「顧客目線で考える」とはこういうことの項目で、「顧客の十戒」を知りました。

マーケティングコンサルタントの小笠原昭治先生の言葉だそうです。

人のご縁の大切さ。

これに最後は尽きますね。。。

「顧客の十戒」

一 私には、選ぶ権利があります。

しかし、あなたから買う義務はありません。

二 私は満足したいのです。

満ち足りることができれば、どこの何の商品であっても構いません。

三 あなたのことを忘れても、私を責めないで下さい。

自分と家族のことは忘れませんが、他人のことは忘れてしまいます。

四 私は常に、あなたから買おうか、他から買おうか、迷っています。

あなたから買う理由がなければ、私は他から買うかも知れません。

五 私は、何らかの得をしたいと思っています。

あなたに得させる目的で買おうとは思いません。

六 私は自動販売機から買うのではありません。人間から買うのです。

私もあなたへお金を払う機械ではありません。

七 私をだまさないで下さい。

もし、だまされたと知ったとき、私は絶対あなたを許さないでしょう。

八 私は人間ですから、理性と感情があります。

知らないものは警戒するし、買っていいかどうか不安だし、怪しいものは近づけません。

九 金の切れ目が縁の切れ目といいます。

あなたが欲しいのは顧客なのか、売上金なのか、私は見抜きます。

十 私に24時間必要なものは、空気と健康だけです。

それ以外は、必要なときに、必要なだけあれば充分です。