新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

平素は変わらぬご厚誼をいただきありがとうございます。

新型コロナウィルスと共生しながら、木村経営グループは、これからも、お客様の繁栄のためにご支援させて頂きます。

皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます

令和3年12月吉日

木村経営グループ

代表 木村岳二

新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

平素は変わらぬご厚誼をいただきありがとうございます。

新型コロナウィルスと共生しながら、木村経営グループは、これからも、お客様の繁栄のためにご支援させて頂きます。

皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます

令和3年12月吉日

木村経営グループ

代表 木村岳二

今月の28日(火)、全員での終礼をもって、今年の全ての業務、イベントが終了いたします。

厄介なウィルス対策のおかげで、手強いウィルスによる健康被害はありませんでした。

今年を振り返りますと、与える方が多い人生はやはり幸せであると実感した1年でもありました。

眼前の方に喜んでいただく。

机上の現在の仕事に全力を尽くす。

来年も続けて参りたいと思います。

今年も大変、お世話になりまして感謝申し上げます。

~2022年1月発行・STLOWS誌への寄稿~

リーダーに関する一般的な定義を見てみると。

リーダーとは・・・定めた目的に到達するため、組織や周囲を大きな力で引っ張っていく人のこと。

リーダーシップとは・・・組織が向かうべき道を描き見せること、一人ひとりの能力を引き出し活かすこと、高い組織能力をつくり良い組織風土をつくること。

リーダーの能力・・・聞く力、示す力、気づく力の3つ。

次に、私の経験や関与したリーダー経営者から学んだことを「リーダーの条件10か条」としてご参考に供します。

1、何のために経営するのか経営理念が明確になっていること。

2、経営は航海と同じ。羅針盤になる経営計画が必須条件。成り行き経営は必ず行き詰まる。

3、経営システム(利益の分配システムは勤労意欲を増す)・ヒト・モノ・カネ・コト・情報(DX<デジタルトランスフォーメーション>)・時間の経営資源を生かし環境に適応すること。

4、特にヒトが難しい。

組織は2:6:2の集まりと言われる。

すなわち、20%は開拓者や自立者、60%は大勢順応者や自立準備者、20%は表面協調者や自己中心者であるから、的確に評価しながら登用や研修をしなければいけない。

5、アクシデント(災害やコロナ禍など)やクレームには素早く向き合い、次の成長に結びつけること。

6、法律は絶対遵守。

会社法や労働法規に注意する。公序良俗にも留意のこと。

7、利益の重視。

利益は企業を継続させる源泉である。

赤字は出血状態であり警戒信号。早めに問題点を改革しないと危険。

8、企業は継続可能だが人間は有限。リーダーは自分の引き際を考え、計画的に事業承継や企業譲渡などを行うべきである。

9、コミュニケーションは和顔愛語で。

私は「本当の勇気とは、優しさ」であると信じている。

しかし、仕事は自ずから厳しいから職場での妥協は蟻の一穴となる。

10、リーダー自身の心身の健康を維持する日常努力。

熱中できる趣味を持つことで「芸は身を助ける」。

生涯、自己探求と自己実現を目指したいものだ。

皆様には良いお年をお迎えください。

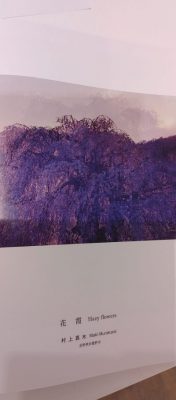

写真・・・自然写真塾展の作品。(12/4)

今年も、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、年末年始のご挨拶の代替として、担当者経由で「挨拶カード」と「お米」をお届けしております。

ご挨拶

平素は変わらぬご厚誼をいただきありがとうございます。

新型コロナウィルスと共生しながら、木村経営グループは、これからも、お客様の繁栄のためにご支援させて頂きます。さて、日頃の感謝の気持ちを込めまして、主食であります「お米」をご用意させていただきました。ご笑納頂ければ幸いです。

皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます

令和3年12月吉日

木村経営グループ

代表 木村岳二

11月30日に小川修さんの第10回俳句アート個展「アート5・7・5展」がオープン。

11月30日に小川修さんの第10回俳句アート個展「アート5・7・5展」がオープン。

12月12日まで石川国際交流サロンで開催された。

10年前から始められた俳句アート展も今回が最終回とのこと。

俳句を作り、それに合わせたアートはどれも素晴らしい。

私は4日に観賞させていただく。

静岡県清水市の親戚(妻の母方)にも出会い、小川修さんとしばし歓談する。

本年2月に80歳になられたが、今回の個展を最後に区切りをつけるそうだ。

これからも余暇を楽しみながら充実人生をお暮らしください。

個展を見た足で、金沢21世紀美術館に向かう。

市民ギャラリーコーナーで自然写真塾展を観賞する。

知り合いの村上真木さん(イシム会長)の作品を見る。

写真誌にも掲載されている。

写真を趣味にしているとは知っていたが今までは玄人はだしである。

私と同年代の方が活躍しているのをみると心強く嬉しいものだ。

さらなるご活躍を願っている。

写真・・・アート俳句個展と自然写真塾展。

過日、会合にて、2024年(令和6年)秋に1万円札の顔となる渋沢栄一の玄孫(やしゃご)である渋澤健氏の講演を聴く機会を得た。

渋沢栄一は、今の福沢諭吉から3年後に交代する1万円札の方だ。

「銀行は大きな河のようなものだ。銀行に集まってこない金は滴(しずく)と変わらない。」と喝破し、お金と人の労働を集め、未来志向で日本を大河とするが如く、社会や生活を豊かにしようと行動したことがわかる。

1916年(大正5年)、著書「合理的の経営」の中で、経営者一人がいかに大富豪となっても、社会が貧困であれば、その幸福は継続されない。

正しい道理の富でなければ、富は完全に永続することができない。

「論語と算盤」のポイントは、「と」(&)である。

「カレーうどん」同様、異なる要素を両立させることが肝要と教示いただく。

今のSDGsに繋がる。

「ムーンショット」とは、数年後に達成する中期目標ではなく、かなり飛躍した未来を現実と繋げること。

現実を踏まえたフォアキャストではなく未来を想像するバックキャストだ。

人間にだけ許された能力は、想像力。

想像力を活かして、電子帳簿の未来を考えてみる。

紙で保存されているか。

否、いずれ電子で帳簿保存されるはずだ。

ならば、未来を想像して、今の苦労を耐えつつ、今すぐ取り組んだ方がいい。

DX投資を加速する。

川畑千鈴さんから川畑啓司さんの標題のご著書をいただいた。

川畑千鈴さんから川畑啓司さんの標題のご著書をいただいた。

川畑千鈴さんは私の祖父・木村吉光の次女為さん(安嶋政次郎さんに嫁ぐ)の孫にあたり、川畑啓司さんに嫁いだ。

啓司さんの父親と森喜朗元首相の父親が従兄弟同志の関係である。

ご著書の自分史は2015年、2018年に続いて三巻目である。

川畑さんは私と同学年で、昭和40年に石川県庁(農林水産部)に勤務され43年間にわたり「土地改良」に携わり、里山里海(新任地の羽咋に15年間、珠洲2年間、穴水2年間、輪島2年間など)への単身赴任や県内の中山間地域対策に従事され1971年の能登海浜道路の着工や2003年7月の里山空港開港にも関与されている。

そのご経験と多岐にわたるご見識をもとに執筆された400ページの自分史である。

第1編 「激動の20世紀に生まれて」

天皇の歴史、昭和天皇の生涯、皇室アラカルト

第2編 「21世紀のことはじめ」

顕著な異常気象、東日本大震災、福島第一原発、新型コロナウイルス

第3編 「人生ことほぎ」

レガシーを「旅」して、日本の原風景「棚田」を訪れて、レガシーを誘う「金沢城公園」、ホップの青年期・ステップの厄払い・長寿へのジャンプ

約10年の間に三巻を執筆されるには多くの時間と相当な労力をともなったと思います。

その情熱に敬意を表します。

第1巻「人生想い出アルバム」、第2巻「人生時々刻々」をいただいた折にお礼の便りをさせていただいたが、2巻と3巻の巻末に「励ましのことば」として掲載された。

2019年に金婚式、2022年には傘寿を迎えられ、これからもフィットネス、ゴルフ、菜園づくりで充実生活をお過ごしください。

写真・・・川畑啓司さんのご著書。

1.ウィルス感染症の状況について

今年も新型コロナウィルス感染症拡大に翻弄された1年であった。

目に見えないウィルス感染症との闘いから共生へと移行した1年というべきでしょうか。

ただ、最近、ウィルス感染症が鳴りを潜めております。

周りのドクターに、今回の収束の要因を問えば、「ワクチン」であると回答頂くので、ワクチンによる「集団免疫」が要因なのでしょう。

しかしながら、今回の新型コロナウイルスの収束に関し、人間の戒め、教訓に昇華しても良いのでないかという私なりの仮説を披露します。

なんの医学的根拠もなく、仏法の言葉の引用から好き勝手に自由気ままに述べます。

2.仏法の言葉

仏法の言葉に「貪瞋痴」(とん・じん・ち)という言葉があり、人を戒めております。

貪(とん)とは、自分の好むものをむさぼり求める貪欲。

瞋(じん)とは、自分の嫌いなものを嫌悪すること。

痴(ち)とは、迷い惑う愚痴。

とりわけ、人間の欲望として、貪は際限がない。

成功者の方で没落している方の多くは、「貪」が要因でないかと推察しております。

3.ウィルスの「貪と自滅」

ウィルスにも欲望があるとすれば、あまねく自身のウィルスを拡散したいのではないかと。

ならば、貪にはきりがなく、増殖を繰り返していく。

ところが、あまりにも性急に拡散したいときに、何かの拍子に自滅したのではないか、人間同様、もっともっと欲しくなり、自滅するのと同じなのではないかと。

ウィルスも生き物ですからね。

何はともあれ、飲み薬などを服用しつつ、ウィルスと共に生きていくほかはないと再考しております。

過日、木村経営グループ3法人の株主(社員)総会が開催されました。

3法人とは、以下の通り。

税理士法人 木村経営ブレーン

株式会社 木村経営ブレーン

株式会社 木村事業承継ブレーン

株主の皆様から役員の再任承認を頂きましたので、委任契約(会社法330条)に基づき、経営の任を全うしたいと思います。

この株主総会のおかげで、前期決算(9月末)の手続きが全て完了したと実感できます。

私の業務用の特殊ノート(ランクアップノート)は、ちょうど株主総会前後から開始し、総会が終了する期間に設定しております。

11月の最終週から始まり、11月の最終週で終わるようにしています。

したがって、12月からは新しい特殊ノートでまさに新しい気持ちで今年度を迎えます。

節目が大事と常日頃考えております。

この株主総会(11月末)が私のそして会社の節目であり、法人税も納税させて頂き、次の経営企画を考えたいと思います。

11月18日付けで下記のお願い文書を発出した。

なお、10月までにWEB実務者会議を3回実施している。

会員各位殿

「連盟会員名簿のご報告と会員増強のご協力お願い」

日本医業経営コンサルタント連盟 会長 木村光雄

当連盟へのご入会をいただき誠にありがとうございました。

当連盟は6月9日に設立されてから5か月経過いたしました。

その後コロナ禍の中、8月に協会会員へ連盟の設立案内を送付、9月に報道機関8社へ記者会見、10月には衆議院議員選挙での推薦をいたしました。

報道各社では連盟設立の記事を多く報道いただきました。

また、衆議院選挙では当連盟推薦の国光あやの(茨城6区)、橋本岳(岡山4区)、三ツ林裕巳(埼玉14区)の議員先生がご当選されました。

当連盟としては協会と認定登録医業経営コンサルタントの社会的地位の向上のため政治家を幅広く支援して公的立場を高めてまいります。

11月10日現在、116名の会員名簿をご報告いたします。

会員数を4か月後の3月までにあと200名増員する目標としております。

もとより、連盟の入退会は自由であり、また協会会員の活動に影響するものではありません。

政治活動には会員数が原動力になります。

つきましては、お知り合いに連盟未入会の協会会員がおられましたら、入会勧奨のご協力をいただきたく勝手ながらお願い申し上げる次第です。

結びに、会員各位におかれましては、更なるご活躍を心から期待しております。

写真・・・石川県庁19階展望ロビーで11月12日~15日、中国姉妹都市交流作品展が開催された。

中国姉妹都市とは石川県は江蘇省、金沢市は蘇州市。

日本海国際交流センターも大連市との交流を出展。(14日)

お電話でお問い合わせ

お電話でお問い合わせ